Усилители. Келлог, Кокинг, Уильямсон и другие.

-

Recently Browsing 0 members

- No registered users viewing this page.

-

Who's Online (See full list)

- Valinor

- Serg_F

- 74lampa

- shurele

- Oufgarden

- johnson1496

- decoder

- Stan Marsh

- AlexKorotov

- Ollleg

- Mark Levinson

- Сергей22

- Kolyaholod

- Перевозчик

- Agats

- Gyuri

- Алекс

- Владимир Перепелкин

- Илья Александрович

- Василий

- rn3gp

- ВКН

- r777

- Васянин Сергей

- Antur

- AlexE

- Климентий

- D-i-ma

- Илья_C

- Meshochnik

- Фломастер

- ДимДимыч

- alex2203

- ko4e8nik

- Иду курю

- Timvlv

-

Клубы

-

Радиорынок

Public Club

-

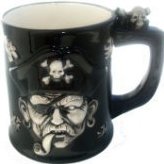

Кружкин Дом

Open Club · 31 members

-

ROCK-N-ROLL FOREVER!

Open Club · 9 members

-

MASTER TUBER

Open Club · 5 members

-

Hi-end по-русски

Open Club · 59 members

-

Излишки тумбочки

Public Club

-

Радиолюбительские технологии

Open Club · 8 members

-

Магазин Иван Иваныча

Public Club

-

Джаз от SJ

Open Club · 24 members

-

Тестовый клуб

Open Club · 19 members

-

БАЛАНС

Read Only Club · 1 member

-

-

Сообщения

-

Здравствуйте, имею двух динозавров с начинкой, написанной в шапке. Посоветуйте, куда их можно применить? ( небольшая студия для диджеинга, либо в спальню). Так же есть в наличии 250вт усилители beag рековые. большие и такие же блин тяжелые. В общем помогите определить их судьбу. стоит ли разбирать и собирать им ящики под каждый динамик, что можно на выходе получить и тд. Кто сталкивался, дайте развернутый ответ пожалуйста

-

Думаю поставить на плату WASP "кабелечистку " в виде маленького модуля . Платы потихоньку рисуются . Хотелось бы что б Sagittarius сделал тему про этот компенсатор сопротивления проводов и провёл ликбез об его возможностях и способах подключения к схемам унч

-

By Stan Marsh · Posted

Развивает мелкую моторику. Это полезно. -

By AlexKorotov · Posted

Для измерения на фикс частотах можно и режекторный фильтр из т-моста сделать (уже есть от г3-118), но хочется все же перестраиваемый, т к не только усилители обмерять изредка хочется. Ладно, не нужно, если соберусь сам сделаю, там все не сложно, можно на ОУ многие узлы заменить. Кстати входной усилитель там был на нувисторе и паре кт301, т е глубина ООС очень мала была, отсюда и шумы и искажения. (Телефон все время правит сам) -

Ох сложный монтаж... Ну если аккуратно и красиво делать... Много пайки для 6с19п... Кто выбрал 6с33с... Наверно не прогадали... С ними проще будет на порядок...

-

By Владимир Перепелкин · Posted

Я не сам это делал. Мне делали метрологи из Новосибирска. Так что ничем помочь не могу. Но попробую найти контакты тех людей которые мне правили С6-5. Причем эти искажения он меряет не в широком диапазоне, а в двух фиксированных точках 1 кГц и 20 кГц. -

Мне вот интересно, есть ли среди серийно выпускавшихся (до сего дня) усилители, соответствующие критериям "сверхлинейности" ?

-

Никита Сергеевич, у меня к Вам вопрос - Вам то зачем эти цифры и прочее? Вам же транзисторы неинтересны, что Вас собственно привело в данную тему? Пупками померяться? Не понимаю, зачем, чего добиваетесь.... Намного полезнее было бы создать свою какую-нибудь новую тему о лампах, всем полезнее! Для здоровья, так точно, но нет же... Болтологии мало видать было.

-

By AlexKorotov · Posted

Да, кстати скажите, что там можно доработать. Входной усилитель я уже заменил, транзистор в инжекторном фильтре (который шумы определяет) тоже. Резисторы регулировки баланса и ещё что то, уже не помню. Мой с6-5 самый древний, ещё с нувисторами. Где-то ок. 0,022 получилось, в зависимости от входного уровня и частоты. -

Ключевое слово - можно, и ФСЁ Кто бы что ни говорил, мол ТВЗ даёт ,,тот самый ламповый звук,, , трансформатор - это ,,костыль,, , без которого, к сожалению, в обычной схеме не обойтись.

-

У Вас не может быть такой же, у Вас свой вариант схемы и внешнее оформления.

-

By Владимир Перепелкин · Posted

В принципе многие усилители сильно улучшаются по вносимым искажениям только оптимизацией коррекции. Пример усилитель из соседней темы. Замена однополюсной коррекции на трехполюсную снижает интермодуляционные искажения минимум на два порядка. Цена вопроса - несколько копеечных деталей. И применение транзисторов по назначению. Владимир, у любителей радиоламп вообще в голове не укладывается, как усилитель с платой чуть больше спичечного коробка не дает никаких никаких искажений (которые померить могут не только лишь все) да еще в придачу способен развивать сотню ватт.

-

-

Forum Statistics

-

Total Topics10.2k

-

Total Posts108.9k

-

.cropped.jpg.ec7a2005015b0b602193d2aed2ca14e7.jpg)

Recommended Posts

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.