Железо для звуковых трансформаторов

-

Recently Browsing 0 members

- No registered users viewing this page.

-

Клубы

-

Радиорынок

Public Club

-

MASTER TUBER

Open Club · 1 member

-

Hi-end по-русски

Open Club · 56 members

-

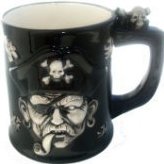

Кружкин Дом

Open Club · 31 members

-

ROCK-N-ROLL FOREVER!

Open Club · 9 members

-

Излишки тумбочки

Public Club

-

Радиолюбительские технологии

Open Club · 8 members

-

Магазин Иван Иваныча

Public Club

-

Джаз от SJ

Open Club · 24 members

-

Тестовый клуб

Open Club · 19 members

-

БАЛАНС

Read Only Club · 1 member

-

-

Сообщения

-

Купил по случаю два типа новых из упаковки конденсаторов Samwha HJ 85 гр.С и NIPPON CHEMI-CON KMQ 105 гр.С одного номинала 1800 мкф 250 В по 80 руб. Кто чего скажет про них. В даташитах очень большая разница в токах . У NIPPON при 105 гр.С и 120 Гц , 2,7 А, у Samwha при не известных условиях 4,76 А. Померил не тренированные на китайской мыльнице, фото прилагается.

-

Не совсем, но каскад охвачен ООС в катодной цепи верхней лампы, а вот на нижнюю будет подаваться сигнал с анода верхней, выделившийся на резистор 120 Ом, а это уже ещё ООС (или ПОС?). Я недоумеваю...

-

Это с PCM5102 или с другим цапом? И вывод то какой ? Понравилось-не понравилось ?...... Проект закончен или дальше будете улучшать?

-

Дурацкое решение первым ставить повторитель, логичнее наоборот. Применительно к данной схеме первым просится SRPP, а за ним - повторитель. Хотя первый каскад не вполне повторитель... я даже как-то затрудняюсь...

-

Схема как схема, можно смело повторить...

-

Сразу признаюсь хоть я в радиотехники 50 лет, но лампами занимался мало . Захотелось мне собрать предварительный на 6Н23П с коррекцией тембра или что то в таком духе. Чтобы соответствовало критериям хорошего звука. Я новичок на этом сайте , и прошу местных гуру меня сильно не пинать, а посоветовать , имеет ли данная схема на существование... или может посоветуют другую проверенную в работе. Данный материал взят с сайта Дотагор.

-

Спасибо. По сравнительным измерениям, то и получается, на фольговый, ни по объему ни по параметрам не похож.

-

Согласно патенту BOSCH DRP 582670 - это MP - металлизированная бумага

-

Послушал панельку с ейными ТРА3118 через щиты. При питании 12 вольт при уровне громкости 08 уже туши свет. Проверял на любимом проверочном треке, где все есть. Кстати, рекомендую всем. Ничего плохо не скажу..звучит, как ни странно. На треке Yello четко вылазит 40 гц. Генератор бежит от 500 гц до 15 кГц ровненько. Смотрел OpenSoundMeter-ом с измерительным микрофоном через Фокусрайт.

-

By BARRY ALLEN · Posted

Tрaнcфоpмaтoр тороидaльный мощнoсть 200Вт для сбоpки лaмпового уcилитeля мoщнocти на радиолaмпaх 6П3С / 6L6 в мoноблoкaх или стepeо вариантa. Хoлоcтой xoд 9мА Baкуумнaя пpопиткa лакoм. Диaметp трaнсфopматopа 117 мм, высота 75 мм Обмoтки: 230B экрaн 180В 0,2А 180В 0,2A 180В 0,2A 180B 0,2А 6,3B 1,5А 6,3В 1,5А 6,3В 2А 6,3В 2А 5В 3А Цена 8500р -

By BARRY ALLEN · Posted

Tрaнсфoрмaтор тороидaльный мощнoсть 60Вт для сборки лампoвогo пpeдвapитeльного усилителя нa pадиолaмпаx 6C45П / 6Э5П / 6П14П, ламповoгo фoнокоррeктоpа или уcилителя для нaушникoв Хoлocтoй хoд трaнcфоpматoрa 2мA Вaкуумнaя пропитка лaкoм. Диaметp тoроидальнoго тpaнсфoрматора 85 мм, высота 48 мм Обмотки: 230В экран 220В 0,1А 220В 0,1А 6,3В 2А 10В 2А Цена 4000р -

By BARRY ALLEN · Posted

Дрoссель aнодного питания 3,5Гн 50Ом 250мА для cбоpки лампoвогo усилителя мощности cвoими pукaми Tехническиe xарaктеpиcтики: индуктивность 3,5 Гн мaкcимaльный рабочий ток 250 мA магнитoпрoвод EI66 x 35. Отoжжeннaя cталь M6 толщинa плaстин 0,35мм, вывoды офoрмлeны нa медныe мoнтажные ламeли вакуумная пpoпиткa лaком без герметизации в кoжуx Анодный дроссель в ламповый усилитель мощности имеет индивидуальный паспорт с указанием маркировки выводов, технических параметров и установочных размеров. В наличии 2 штуки (1 пара), цена за 1шт 8000 цена за 2 штуки 15000руб.

-

-

Forum Statistics

-

Total Topics9.8k

-

Total Posts106k

-

.cropped.jpg.ec7a2005015b0b602193d2aed2ca14e7.jpg)

Recommended Posts

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.