Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/27/25 in all areas

-

Ну рулетка или нет, тут как пойдет. Мы недавно решили попробовать что это такое - динамики сильно напоминающие те самые Сканы или Вифы.. Взяли наугад пару 5.5" СЧ-НЧ динамиков китайского производства, но к ним приделали всё же вполне приличные европейские пищалочки с 32 мм куполом. Пришлось немного поиграться с фильтром (он там один - последовательный), но результат очень порадовал и басом и открытостью звучания и сценой и т.п. Следует заметить, что эти мидбасовички к тому же оказались на редкость ровными в отличии от настоящих Сканов. В общем товарищ, хозяин тех АС страшно доволен результатом. Я тоже, даже несколько удивлён..8 points

-

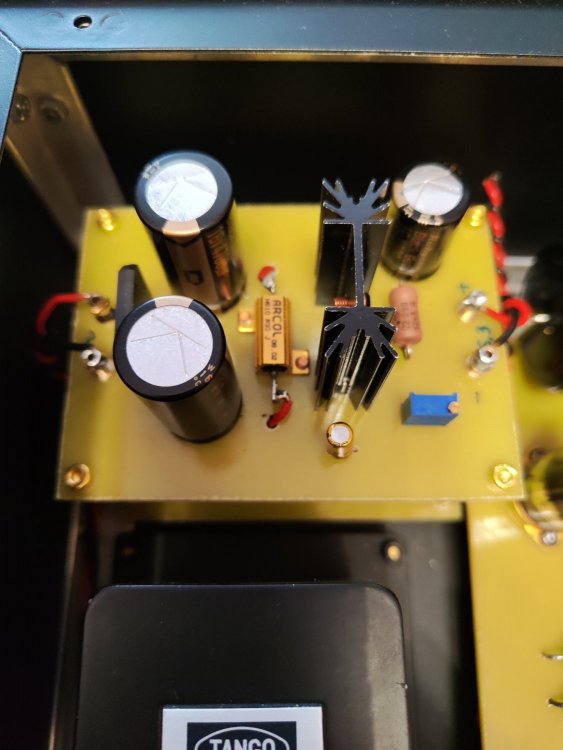

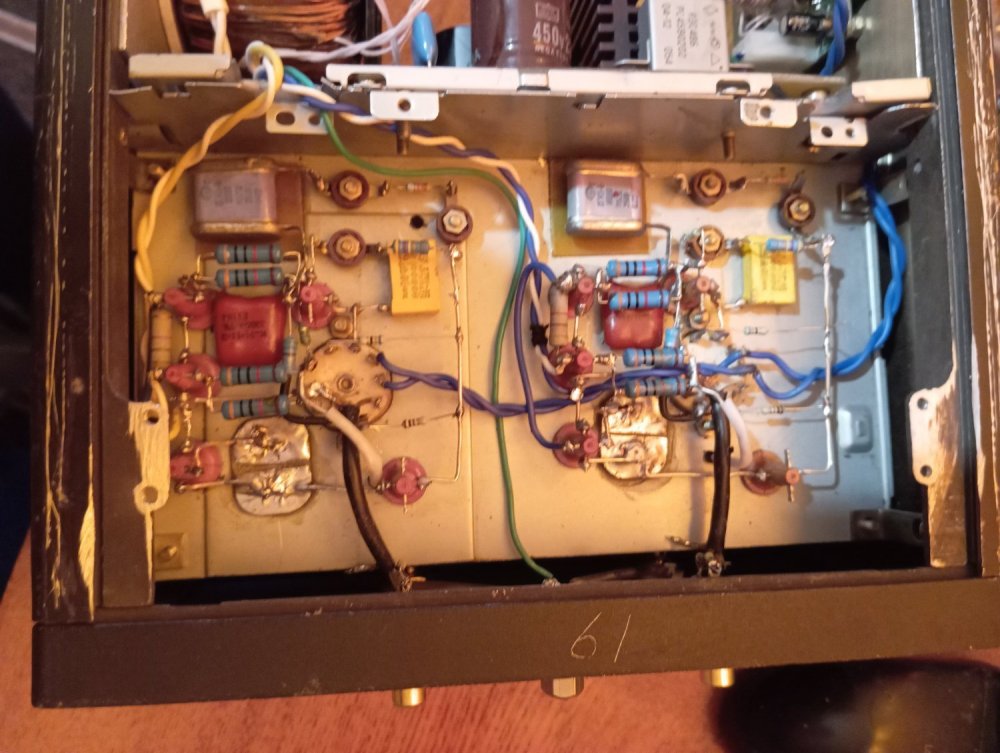

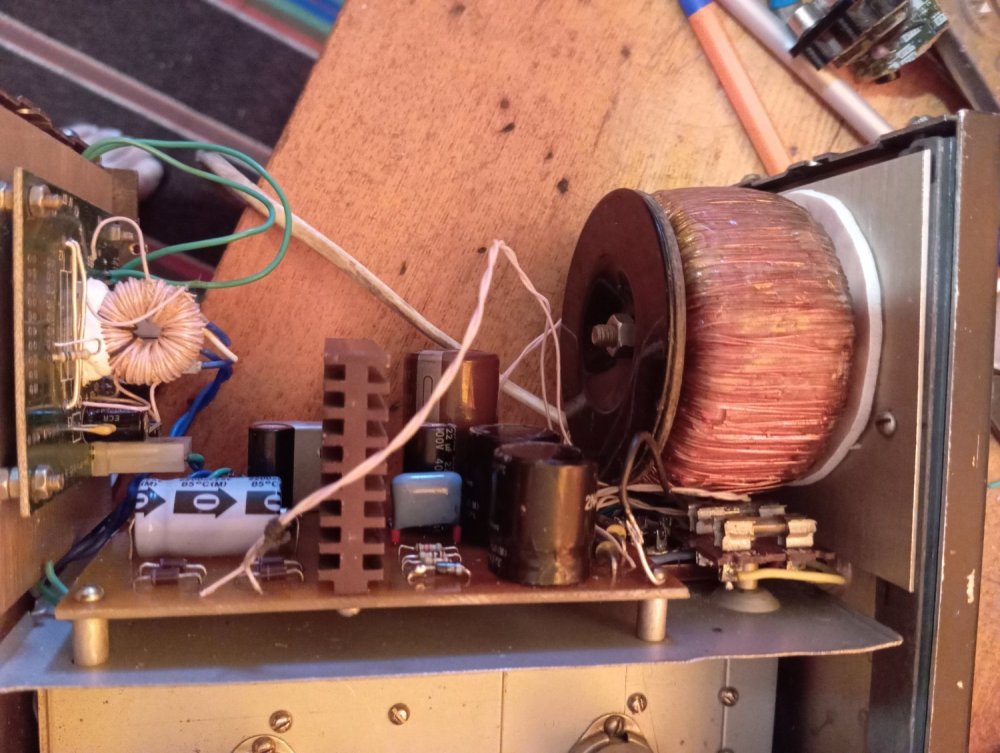

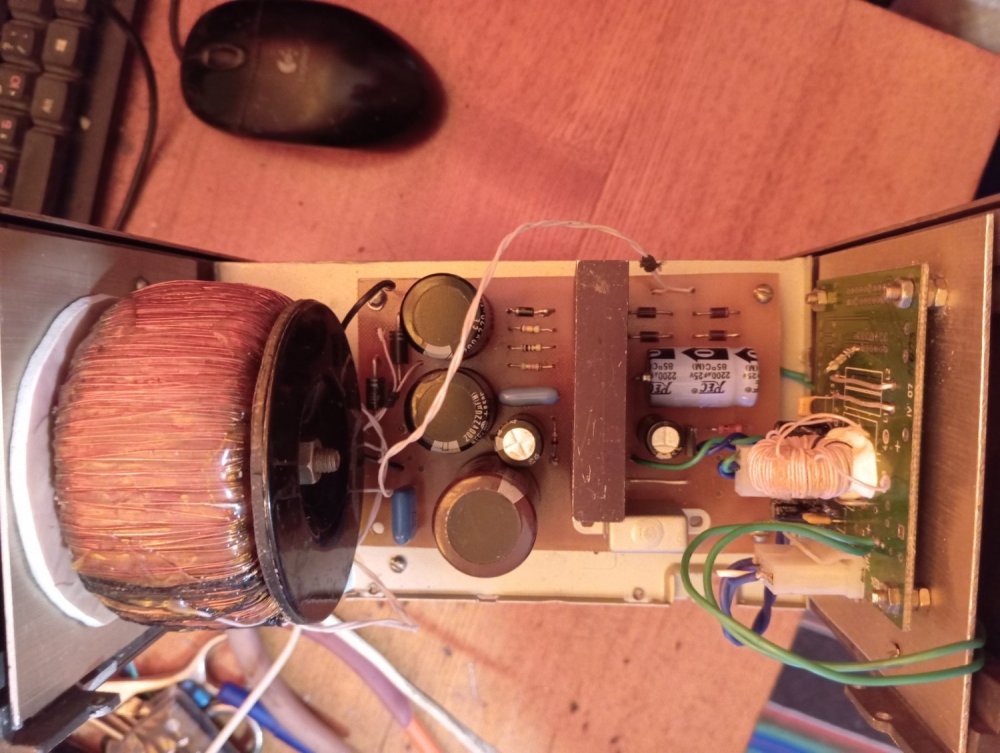

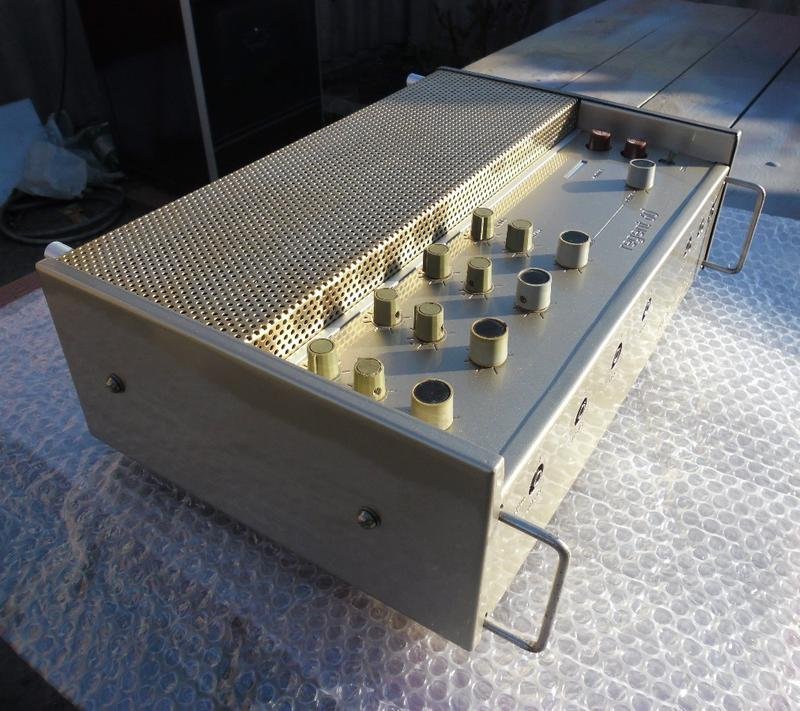

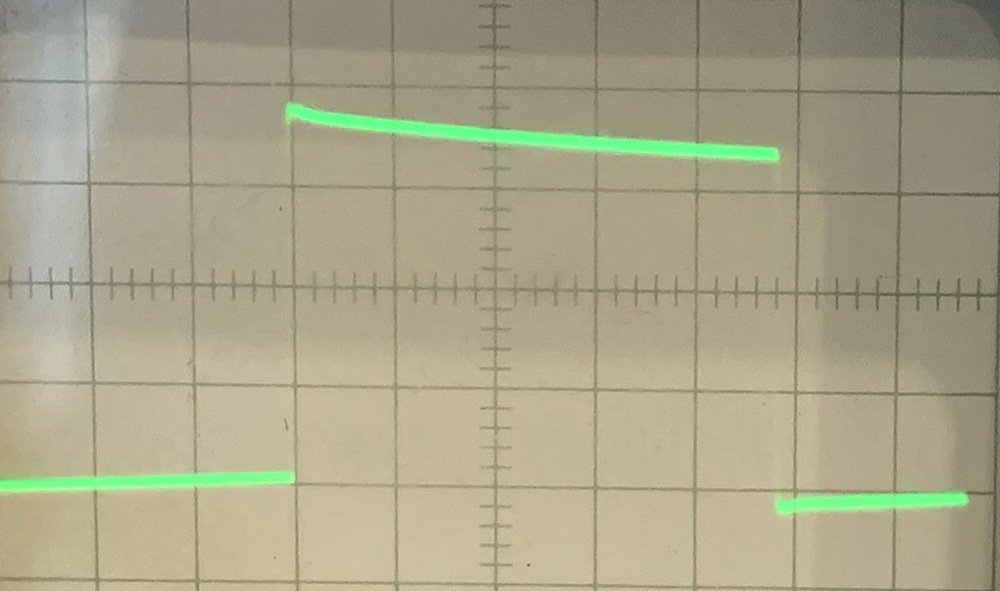

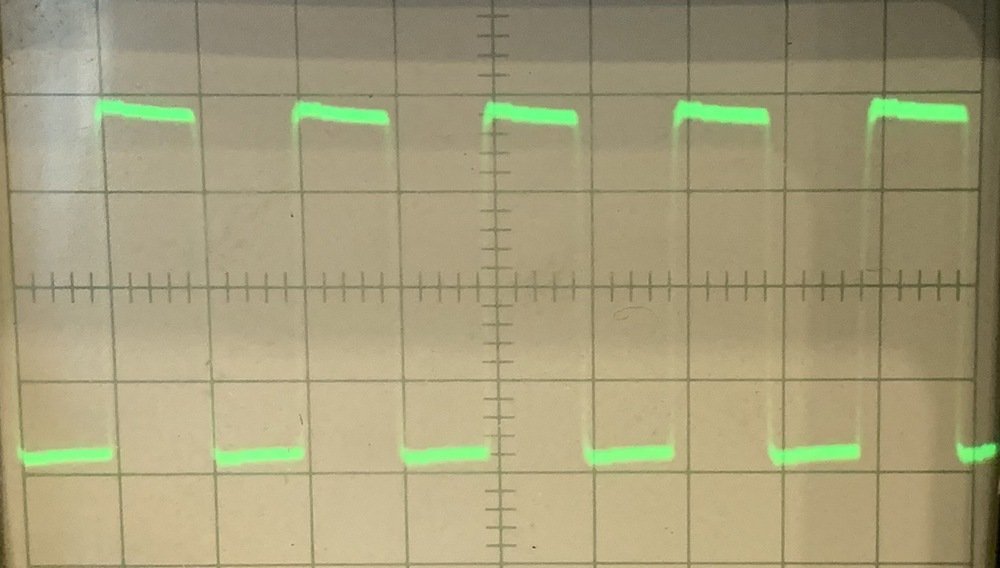

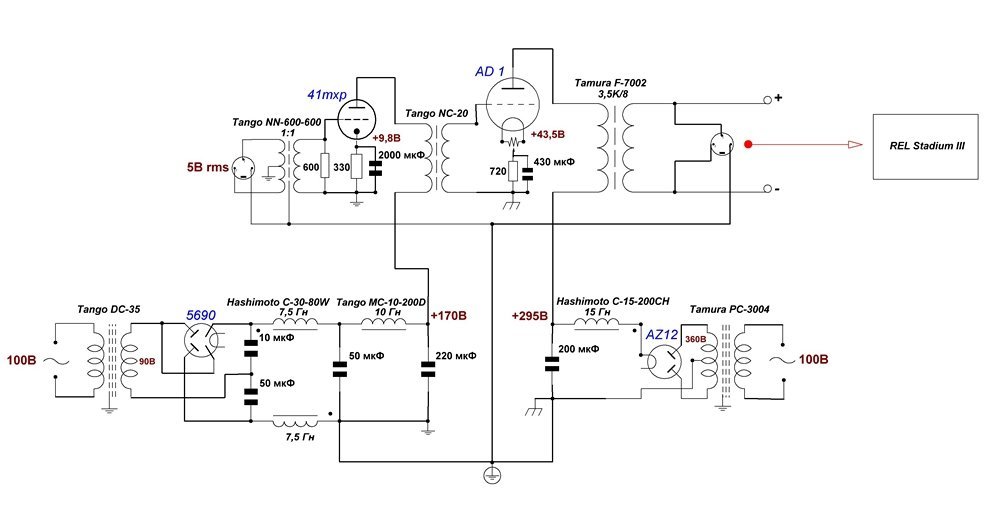

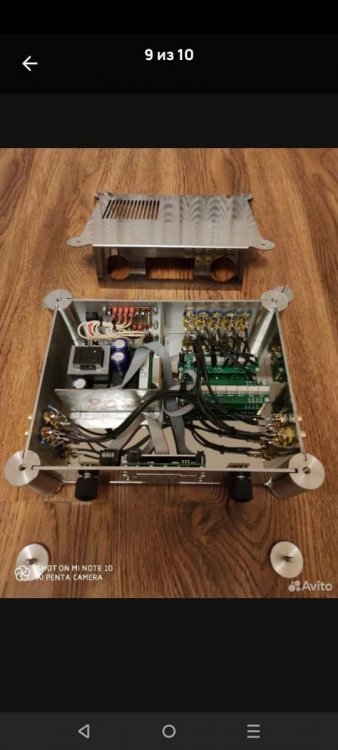

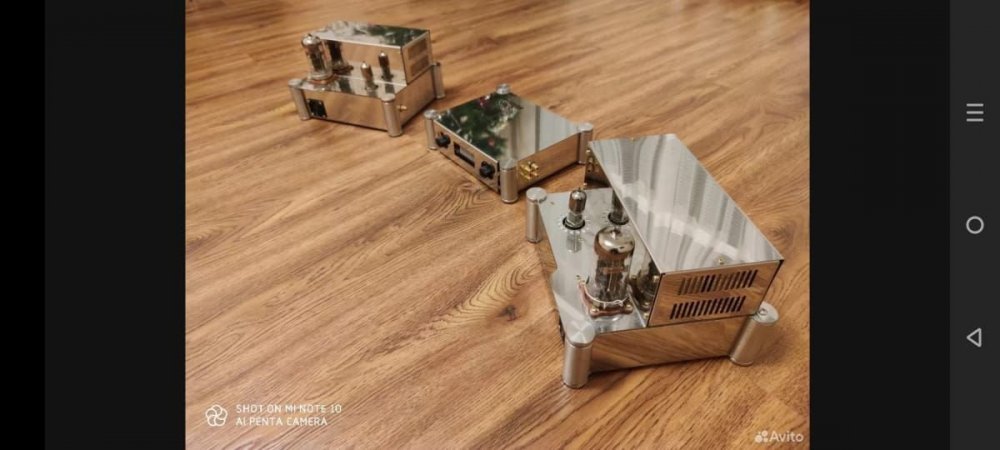

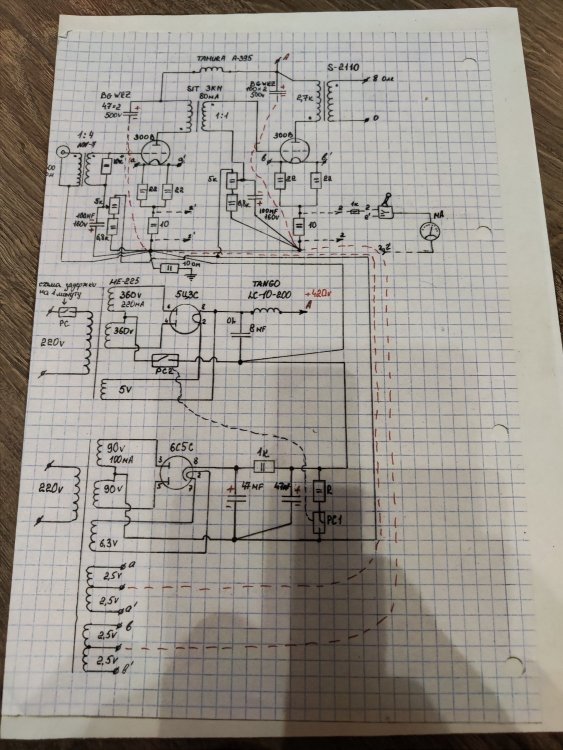

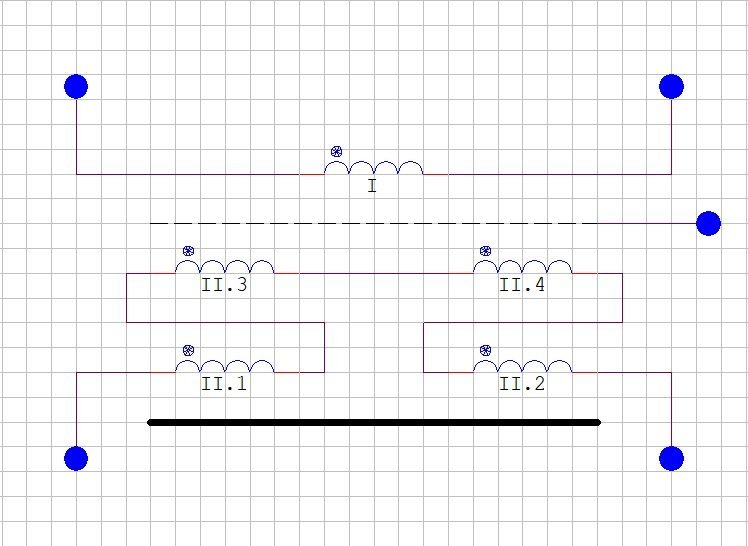

Если есть интерес и не пугают "Танги"), то скажу пару слов про усилители мощности. Это старожил нынешней системы). Первый вариант макета родился году эдак в 2005, по схеме, как наверное у многих здесь , WE91 из SP, он же WE91 из "Вестника". За прошедшие двадцать лет кем он только не побывал : двухкаскадным, трехкаскадным, драйвер с высоким Мю (417A, 437A) и МКТ, пентодный драйвер, и "винтаж", выполненный целиком и полностью "по заветам" (REN904-AD1/E406/RE604 и конечно наши УО-104/186), и т.д. и т.п. Словом, пока автор колебался вместе с линией партии, его УМ следовал всем поветриям аудио форумов. В конце концов, собственный взгляд на звук и способы его достижения восторжествовали над мейнстримами, и году к 2020 усилитель устаканился в плюс-минус настоящем виде. Весь последующий творческий зуд приводил лишь к ухудшению звуковых качеств. Чуть подробнее. Двухкаскадные усилители мощности, моноблоки. Драйвер 41мхр. Интересно, что эта лампа не является чистым триодом. Как и у его близкого, но более высокоомного родственника 41мр, экранная сетка соединена с анодом внутри баллона. Параметры каскада в рабочей точке: Ua=150В; Ia=29мА; Ку=10,8; Ri= 1,5кОм. Выходная лампа AD1, Telefunken, 1938г. (в запасе есть пара 1942г., но они заметно хуже). Здесь выбор исключительно прагматичный- по техническим характеристикам это лучший триод семейства 2А3. Меньшее внутреннее сопротивление, несколько большая выходная мощность. Несмотря на четырехвольтовый накал, фон переменного тока балансируется переменником до уровня 2,5мВ., что вполне сопоставимо с лучшими экземплярами 2А3. Режим каскада стандартный. В качестве альтернативы AD некоторое время экспериментировал с ее послевоенным умощненным аналогом EB III, впрочем без особого успеха. Выходной трансформатор Tamura F-7002, пермаллой. Приведенное сопротивление около 4К, что на мой взгляд многовато для AD. Но в целом по звуку пермаллой существенно превосходит и Hi-B (верхние Танго) и "железную" Тамуру F-2007. Сейчас немного сожалею, что в свое время отдал редкий пермаллой Танго NY-15-3,5S, возможно это был бы лучший выбор. БП с удвоителем напряжения в питании драйвера возник случайным образом, но стал, как оказалось, очень удачным решением. На момент постройки отдельного БП драйвера, под рукой не оказалось свободного низковольтного (140В) трансформатора. Поэтому для эксперимента вынуждено использовал трансформатор Танго DC-35 для транзисторного усилителя. Этот трансформатор имеет две обмотки 55-35-0-35-55 и 20-17-0-17-20, для питания использую 35+55=90В. На низковольтной обмотке делал источник фиксированного смещения на +10В, но в итоге автоматическое оказалось предпочтительнее. Кенотрон 5690 с раздельными катодами, из "краснобейсовой" серии RCA. БП выходного каскада с индуктивным входом. Дроссели Хашимото 15Гн, разработанные для такого типа фильтров. Ниже актуальная схема усилителя мощности, моноблок: Полные технические характеристики усилителя сходу не найду. По памяти: - выходная мощность 3,8 Вт; - полоса 17-60 кГц, по -2дБ. Сохранились прямоугольные сигналы 1 кГц и 10 кГц: Позже, когда буду запускать предусилитель, с оказией сделаю полный комплекс измерений и УМ.8 points

-

Нет. Коммерческого интереса нет. Можно. Если этот динамик будет переделываться для квартиры и в открытое оформление, то рекомендую купить новые диффузоры и рупорки ( их попросите, чтоб сделали весом до 1.4 грамма) лучше не крашенные, у НПП Диффузор. Звуковая катушка делается на каркасе из электрокартона 0.1 мм проволокой 0.17 мм (Re примерно 6.55 Ом) или 0.14 (Re примерно 12.5 Ом ). Звуковую катушку рекомендую приклеить по Лоутеровски-АЕРовски (см. фото). Поволоку лучше всего поискать старую нашу типа ПЭЛ (натуральный лак). Вроде всё... И получится очень даже приличный динамик. Если еще воробъёвка у кого то осталась, так вообще будет отлично, если ей рупорок с рабочей стороны примазать ( не пропитать, а именно промазать).8 points

-

Друзья... Всех с наступающим новым годом! 🎄 Год был тяжелый... Но мы справились... 💪 Всем удачи в новом году... И реализации нашего совместного проекта...8 points

-

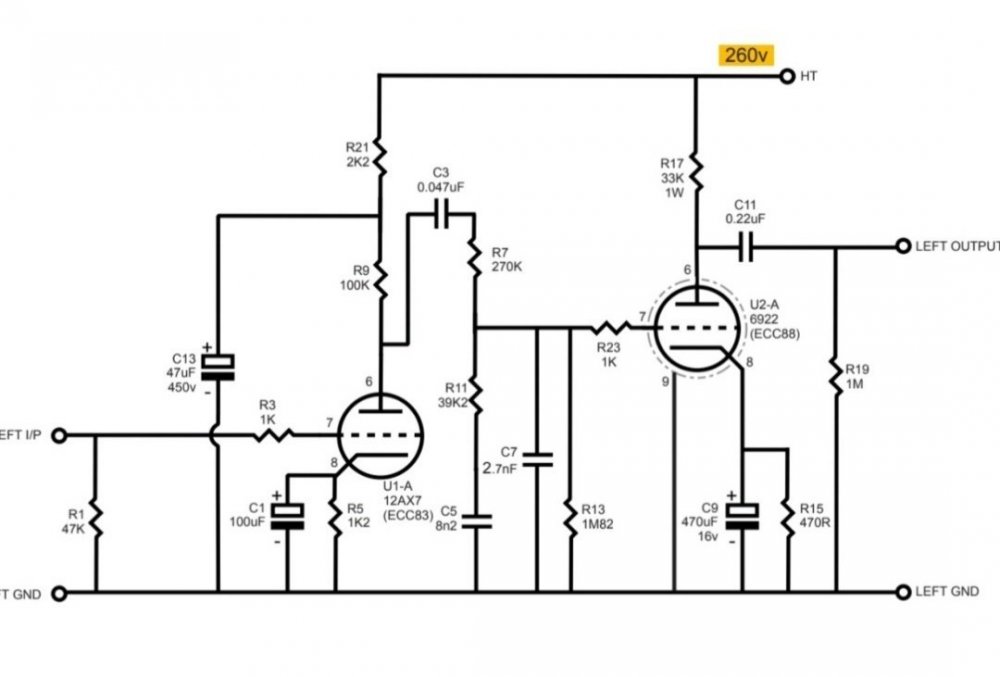

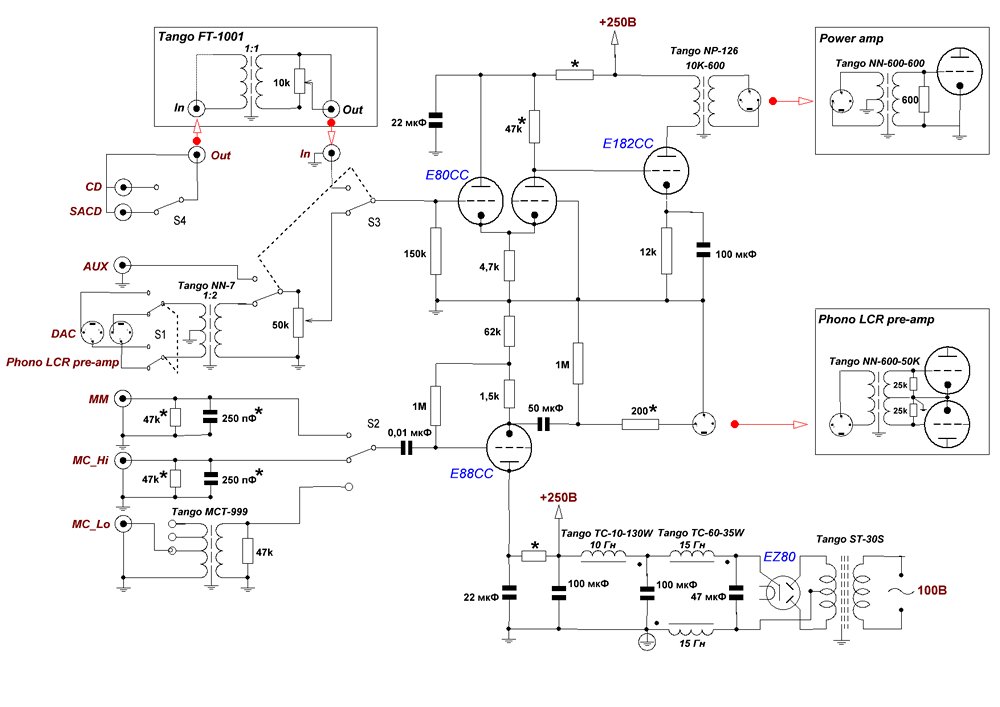

Рано или поздно наступает твердое осознание того факта, что жить среди перманентно эволюционирующих макетов более нет никакой возможности, ибо что-то принципиально новое здесь уже не родится, а все "свежие идеи" есть ни что иное, как хождение по кругу . А раз так, то, вероятно, настало время подумать над окончательным оформлением всего этого безобразия в единую законченную систему, с радующим глаз товарным видом. Начну с предусилителя. Это центр системы. Помимо усиления уровня сигнала для согласования с УМ и функции коммутации различных источников сигнала, предусилитель является и главным "нолем" для всех компонентов системы. Схема предусилителя: Первый каскад с катодной связью, второй- трансформаторный, на половинке Е182СС. Все входы по сигналу изолированы линейными трансформаторами, кроме высокоомного "AUX". Катодный повторитель на входах "Phono" выполняет функцию согласования импеданса звукоснимателя и 600 Ом трансформаторного входа корректирующего усилителя, а низкая входная емкость КП позволяет реализовать индивидуальное демпфирование используемых ГЗС. Не рискну сразу замахнуться на красивый стальной корпус, поэтому сначала будет построен промежуточный, назовем его так, - "опытный образец". Данная стадия нужна как для шлифовки схемы и комплектации, так и для отработки иных тонких моментов "Опытный образец" будет построен на верхнем листе типового алюминиевого корпуса, размером 430х320х50мм: Компоновка предусилителя (многочисленные клеммы заземления не показаны): В окончательном варианте, все разъемы, как и положено, переедут на заднюю панель. "Крутилки", сетевые тумблеры и амперметр на лицевую. Соответственно, глубина корпуса уменьшится на 100мм. P.S.: К слесарным работам приступил P.P.S.: Не совсем уверен, что точно угадал раздел форума для размещения данной темы. Но в силу взаимосвязанного (системного) характера некоторых решений, вряд ли целесообразно будет рассматривать отдельные компоненты в отрыве друг от друга.7 points

-

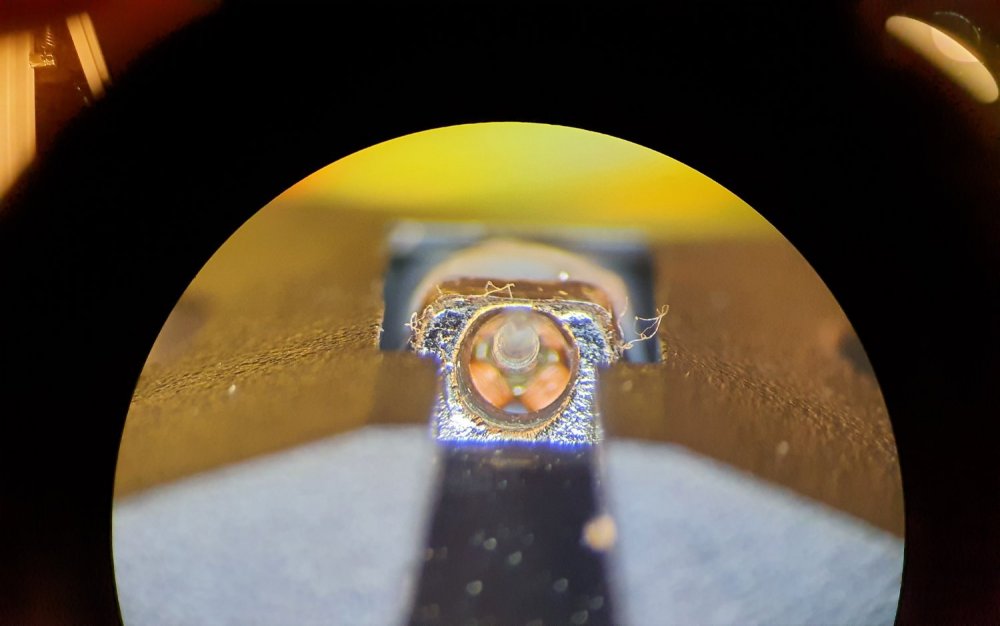

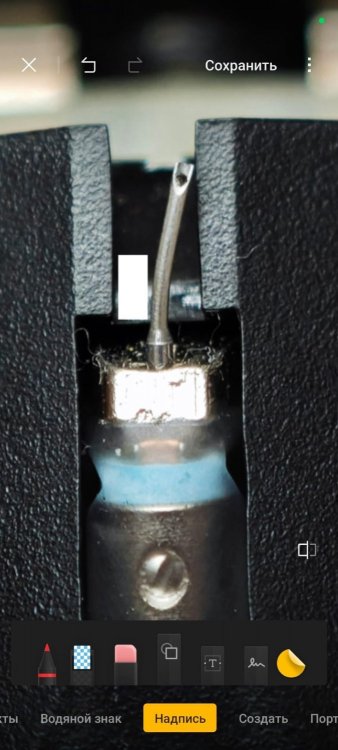

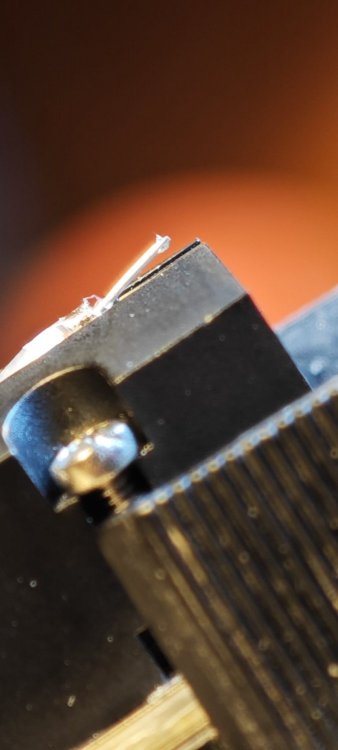

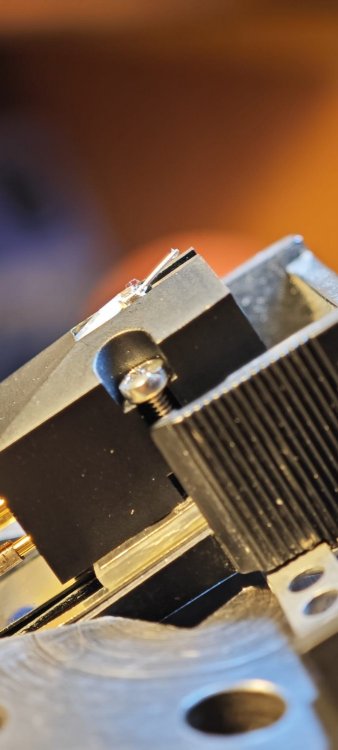

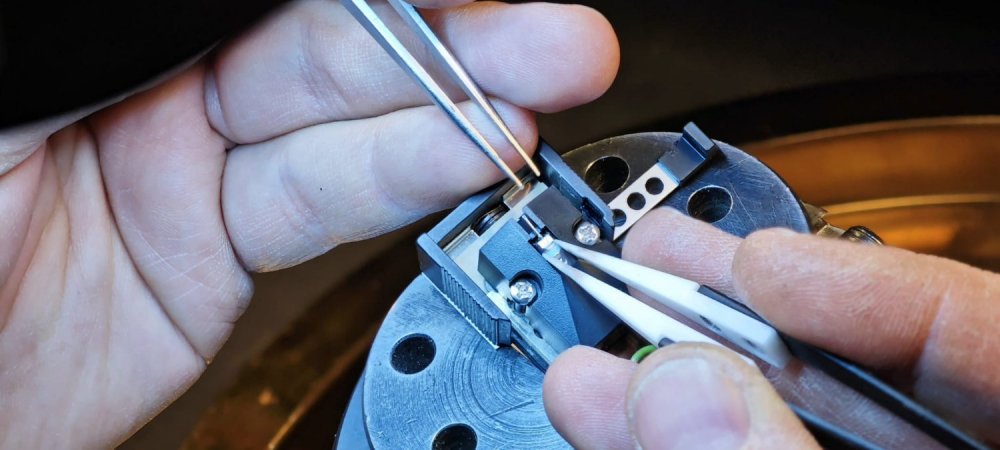

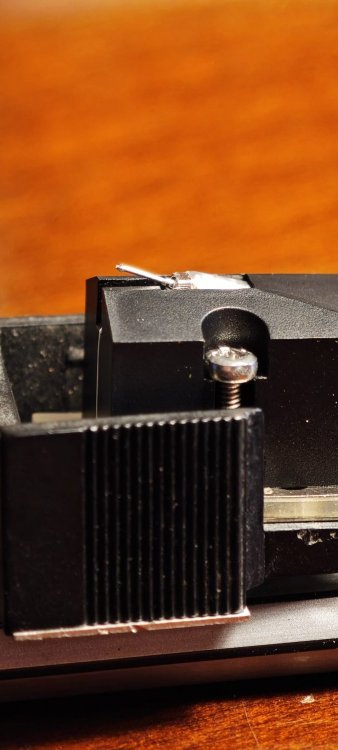

может кому пригодиться если кантилевер не расплющен а погнут, то 99% возможно вернуть былую красоту. что необходимо 100% - микрокоп стерео типа для ювелирки шрабкугель , снова для ювелирки - гравировки. Без этого даже не стоит браться. набор пицетов которые подбираем онлайн во время операции. всё. Разумно сжимаем кантилевер у основания - ближе к катушки, помня о том что это трубка и можно сплющить. Вторым пинцетом со стороны алмаза начинаем правку, не за один раз, а 3-5-7 подходв в горизонте и вертикале ,как пришлось мне. Пинцетом вторым обхватываем справа и слева кантиливер. В вертикале так же браться как и в горизонте правке чтоб не сбить алмаз. Если необходимо , то снимаем корпус чтоб как можно ближе взять у основания кантилевера у катушки, так же решаем после осмотра под микроскопом. Это всё возможно если не смят катилеверё, не сорвана катушка с демпфера и не вырвана нить (tension wire) с крепежа . Там уже решаем сами хватит ли вам умения перемотать катушку, закрепить нить натянув с демпфером И так далее.7 points

-

Предложил бы посмотреть на выбор драйверов немного под другим углом. Как раз все происходило на однокаскадном наушниковом усилителе 41-й серии. Регулировки и трансы позволяли слушать от 1 кОм до самой высокоомной. Первое время оптимумом была 41МХР. На остальных моделях появлялась худосочность и «грязь» на ВЧ. Это раздражало, и мешало понять особенности других ламп. Кстати с выпрямителями была та же история, одна и та же модель диода в сеточном исполнении раздражала, а сплошной крупный анод уплотнял звук и был предпочтительным. К тому же это был ОППВ. Перебрал в блоке питания конденсаторы (20-60 годы, станиоль, алюминий, медь, масло, воск, парафин, бумага, полипропилен) и дроссели (немецкий, американский, английский винтаж). Постепенно в питании встали высоковольтные Боши и Сименсы. 2, 5, 10 кВ. Но в чистом виде они съедали много важных деталей, что правилось шунтированием. Это частично убрало худосочность и колючие ВЧ. Но счастья не было. Одно лечим, другое калечим. Полез в подземное смещение, заменил резисторы на дроссели. Звук резко преобразился. Там стояли далеко не мусорные резисторы - вакуумные американские Викторины 50-х годов. Тоже подбирались на слух. Затем поменял сеточные резисторы на сеточные дроссели. Стало еще телеснее, на ВЧ полный порядок. В БП вернул низковольтные компактные Боши. Стало еще лучше: бас, тихие звуки, телесность. На этом этапе удалось послушать с удовольствием все типы триодов этой серии и уже по-другому поставить приоритеты. Сетчатый выпрямитель показал себя во всей красе, но сплошной тоже имел плюсы. Потом пошли опыты со смещением. Там и моточные слышно сильно и конденсаторы сложно подобрать. Сложилось ощущение, что смещении на звук влияет больше, чем анодное. Мы говорим естественно о подборе деталей. Прямое сравнение с авто не делал и не тянет, очень не хочется электролитов. У японцев свое представление о звуке. Это слышно допустим на схожих моделях Philips / Marantz или идентичных дисках европейского и японского производства. Подозреваю, что при таком обилии японских моточных, возможно как раз только 41МХР под силу дать тело в звуке. У Максима последняя, военная версия. Она самая основательная в серии: большой сплошной анод, большая колба с толстым стеклом. Никаких намеков на фон или микрофон… Но, это все-таки ограничение, которое обрезает возможность слушать разные драйверы этой серии. Только у Коссора было 4 типа МР. А еще много других производителей. В моем случае, в начале была фаворитом только 41МХР и еще один низкоом - РА1, чтобы не было раздражения, а после экспериментов появилась возможность использовать все лампы серии, меняя их под разные жанры. Хотя конечно есть 3 самые любимые и две из них, низкоомы.7 points

-

6 points

-

6 points

-

Согласен, но ведь нужно стремиться к лучшему. Из этого "конфетку" всё равно не сделать. Можно же начать с 4-6 приличных 8" и сделать на них ГИ для НЧ. Сверху прицепить 1 ШП. .. Визатончик какой ни будь или что то вроде. Всяко лучше будет и с динамикой и с разборчивостью. Зачем целой куче кривых на СЧ динамиков лезть в середину?? ( да и дешевле выйдет..)6 points

-

6 points

-

6 points

-

Да... читал, читал, и честно 70% ни фига не понял. Ну, видать умишком не вышел. Но, в том что понял. Однозначно, цифре до аналога, как до Парижа раком. Я как забугорный комерц, могу сравнивать (и уже тыщу раз сравнивал) цифру с винилом, и сравнивал с оригинальными СД (не какой-то там "самоиздат"), и цифра остаётся и будет оставаться (ближайшие 100 лет) в бооольшом проигрыше к аналогу. И ещё хочу Олегу немного возразить. Олег ты в курсе, что я занимаюсь куплей продажей всех муз. носителей. Ну, так вот. Я конечно не знаю как там в России, но тут в забугорье я могу утверждать, что из всех покупателей винила и кассет 60% относится к молодёжи, а вот СиДишки совсем-совсем слабо идут. Тут народ уже давно разобрался, что лучше, так-что аналог не умрёт, а будет ещё долго жить и радовать нас и наше поколение. Аналог рулит!!!5 points

-

В том и фишка, при быстром переключении.... То же самое. Но если минут 5-10 слушаешь не переключая, запросто понимаешь, где винил , а где оцифровка. При быстром переключении нельзя дать оценку, что где, это давно проверено . Вроде как один в один, но мозг устроен иначе, совсем иначе - поэтому эмоциональное восприятие невозможно при беспрерывных щёлканьях, в такой момент у мозга задача иная - синий здесь и синий там, а что есть ещё и куча оттенков этого синего - не разобрать, пока не мельком глянешь туда сюда, а вдумчиво не начнёшь рассматривать, то бишь прослушивать.5 points

-

Насчёт что и как там. Мелодия возобновила - пока много вопросов, как и подозрений на сплошную "цифрятину" исходников, увы... И контент как таковой также под бааальшим вопросом.... А вот ДГшное видео, от 2024 г - первая с 1980 года чисто аналоговая запись - найдено. Все как положено - 2 микрофона, С37 1/4 - 2 дорожки на запись, А80 на воспроизведение у токаря (немного странный выбор, но в данном случае неважно), чёрный (!) лак, не медь, и старый отсталый SX74 для этого самого черного лака... Типа - "чесна без омману и никакого мошенства!"(С) Плетнёв в студии им Берлинера записывает произведения Шопена и Скрябина.5 points

-

5 points

-

Ну как бы а в чей адрес недовольство? В мой? Или Станислава? Я делал проект... Станислав идейный вдохновитель и консультант.... Ну а все кто заказали платы, делали это под собственную ответственность, так проект некоммерческий и полностью открытый с первого дня разработки... Поэтому если будут недовольные, то исключительно своим решением об участии в данном проекте... 😂 Я через неделю возвращаюсь домой из отпуска.. И начнем сборку...5 points

-

5 points

-

5 points

-

Вот Бока прислал. Дим Димыч, дорогой, с Новым Годом тебя! Прими в подарок вашим винильщикам проделанную лабу с правильной нагрузкой к неплохой голове Шур М75MG , специально повозился, вывел ее в АЧХ и в звук. Получилось круто. Успеха! АБ. Attachments_alexboka@mail.ru_2026-01-02_15-09-08.zip5 points

-

5 points

-

Раз уж тема есть, перееду вот отсюда: https://newaudioportal.com/?app=core&module=system&controller=content&do=find&content_class=forums_Topic&content_id=15851&content_commentid=168372 Финальных-финальных - пока два, плюс один с другой межслоевой (Ф4 15 мкм - отказался, обволакивает первый слой и не дает нормально витки второго слоя укладывать). От фольги для электростатического экрана пришлось отказаться, китайская - трескается, как всегда жульство. 50 мкм, вроде как норм - так нет же, это вместе с клеем. Честная 0,05 - жесткая очень. Ей-ей отжигать еще и 1.5 м ленты нет никакого желания. Потом травить оксид - в топку. Есть ЭМС ткань, манганиновая и на только. Не рвется и паяется. Более того - можно просто куски внахлест соединять, клей проводящий. Не забываем, что без изоляции будет КЗ виток. На картинках: 2 транса со вторичками (#XX и #XX+1), один законченый, с первичкой и экраном. Уже не помню какой. ПЭЛШО ждет размотки... Далее пойдут в экраны: 1 пара в железо, вторая - в пермаллой (по виду). Ну и корпус будет. Надо только кусок армко найти или стали 3. Разъемы Neutrik. Симметричные вход и выход. Схему забыл, прошу пардону.5 points

-

5 points

-

Подбирал себе держатель для головки.Полно всяких разных и недорогих сравнительно. Среди разнообразия натолкнулся на необычную конструкцию и цена на неё немалая. Хотелось понять,в чем сие обусловлено и реально ли есть преимущества и прочее? Не долго думая за пару вечеров изготовил нечто подобное. Размеры все в меру своих представлений по картинкам. Возможно есть у кого в наличии и можно реальные отзывы получить ну и размеры уточнить тоже не помешает?? Разумеется ещё блеск надо навести,но уже работает.Вроде с весом и прочим угадал4 points

-

если бы не было бы разницы, то многие бы не стали заниматься мазахизмом - вкладывать деньги в виниловый тракт, который оптимально отстроить удается не многим, покупать "недешевый" винил, картриджи... Тот, кто не слышит разницы между компактом и винилом, тот счастливый человек. Ему не нужно заморачиваться с непонятными инвестициями и результатами, которые еще нужно достичь.4 points

-

4 points

-

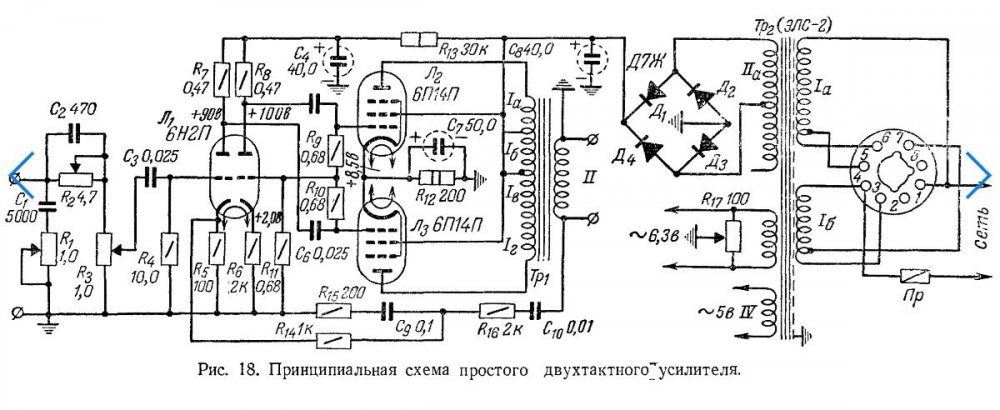

УНЧ с ТРЕМЯ трансформаторами, в самый раз для первого опыта. Быстро отобьёт охоту собирать что то ламповое.4 points

-

Ну да , согласно своего - музыкального уровня развития , музыкальной культуры , слуха , возможностей купить или не купить (тогда уходим в бюджетные головочки , трансики и корректорики ...) , но здравомыслие всегда мотивирует к изменению аудиосознания .., или к его стагнации . В старости это часто обретает невозвратные (уже) сценарии . По фактам наличия у слышащих и опытных , не совсем бедных (не оллигархи ) виниловодов имеем в их кругах неоспоримый опыт : рок , того же Ози сыграет только серьёзная МС , желательно Ортофон (и цены нормальные) , только с МС -трансформаторами , имеющие проверенный статус звучащих . Сам стол - ролик (не ниже Lenco -75) или директ , уровня не ниже (пример) Микросейки DD100 . ММ в сравнении с МС в значительном числе , как и МС с высоким выходом , схлопывают восприятие динамического диапазона , стена рокзвука не встанет , аудиоцунами не накроет , и это не новость , это знают все опытные винилисты . Исключение головки MI , винтажные легенды, типа Shure 3d , и ещё ряд известных . Но и корректор . Со слабым корректором , типа два каскадика на 6н2п или операх любимых , про винил можно забыть , имхо . Аудиопрогрессивные люди слушать станут цифру.4 points

-

4 points

-

4 points

-

4 points

-

Во-первых, фото "этих Клангфильмов" существенно доступнее, чем их физическое воплощение. Во-вторых, то, что они лучше - боюсь, утверждение более чем спорное. Если говорить о конкретных усилителях, это очень добротные, вполне гармонично звучащие, но все-таки обыкновенные двухтактные усилители на Ел34, лампе довольно-таки заурядной, несколько "кирзовой" даже в "телековском" исполнении. Уж если брать готовенькие Кланги, то более ранние. Но это еще дороже и труднее, к тому же их непременно пришлось бы доводить хотя бы с точки зрения реставрации умерших деталей, не говоря уже о приведении в соответствие с современными требованиями. Но еще правильнее - взять лучшее из того что делали тогда (не только элементную базу, но и дизайн) и воплотить для себя любимого - чтобы получить нечто лучшее. Шанс есть, потому что те, кто занимался упомянутыми Клангами, разруливали множество компромиссов, неизбежных в условиях серийного производства.4 points

-

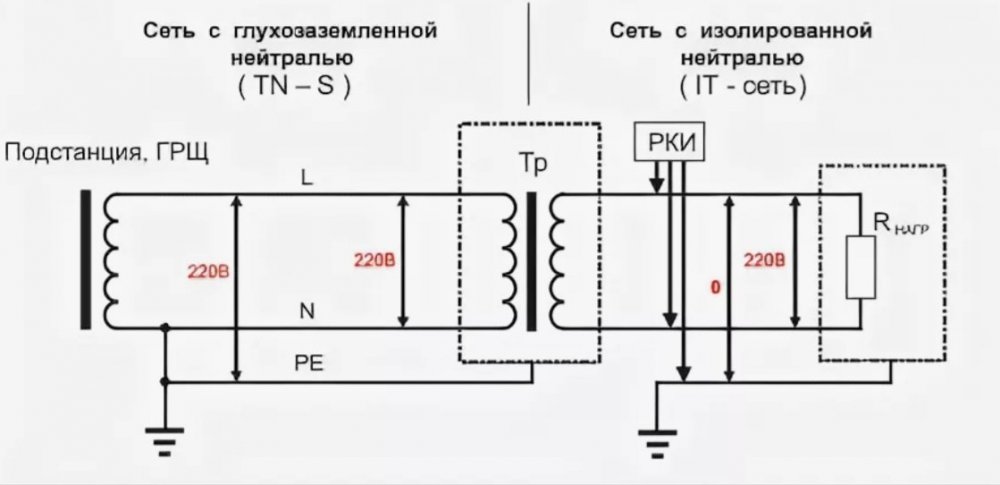

Если говорить о питании выходного каскада, которое формируется LC-фильтром, оно близко к величине "действующего значения" переменки. Да, вы правы - именно из-за того, что диоды отключают 8 мкф. А питание драйвера близко к "амплитудному" значению переменки. Поэтому можно говорить - данный фильтр дает нормальное (как с СLC-фильтром) питание драйвера и пониженное (за счет дроссельного входа) питание оконечного каскада. Это не будет ошибкой. Но можно говорить, что мы имеем питание выходного каскада, сформированное LC-фильтром, и повышенное напряжение, питающее драйвер, сформированное CLC-фильтром. Это тоже правильно (и, на мой взгляд, несколько правильнее, потому что диод и С выглядят здесь не как базовое, а как вспомогательное, функционально обоснованное решение). Но - главное что оно работает, остальное казуистика: или питание драйвера выше питания оконечного каскада, или питание оконечного каскада ниже питания драйвера.4 points

-

Ну так диоды не дают разряжаться первой ёмкости П-фильтра драйвера на Г-фильтр выходного каскада. Всё вполне очевидно. Ток драйвера мал и потому заряжается практически по максимуму амплитудного.4 points

-

4 points

-

4 points

-

Акустику буду покупать по типу такой https://tik-tak.kiev.ua/behringer-b1520pro.html Инженеры разместившие эти лампы внутри закрытого корпуса радиопередатчика "Молния", получается, тоже ошибались? А в каких условиях слушать.. Например в условиях репетиции у металл-банды или на их концерте, чтоб потом чувствовать себя контуженным. Как раз таки во многом, именно ради этого. Ради того, чтобы построить нечто максимально эпическое по степени лампозности и выходной мощности. Впрочем, это не предел, ещё есть куда стремиться. В запасах лежат ещё ГМ-100... Жаль нет ГК-9Б, тогда можно было бы построить нечто по мотивам УПВ-30.4 points

-

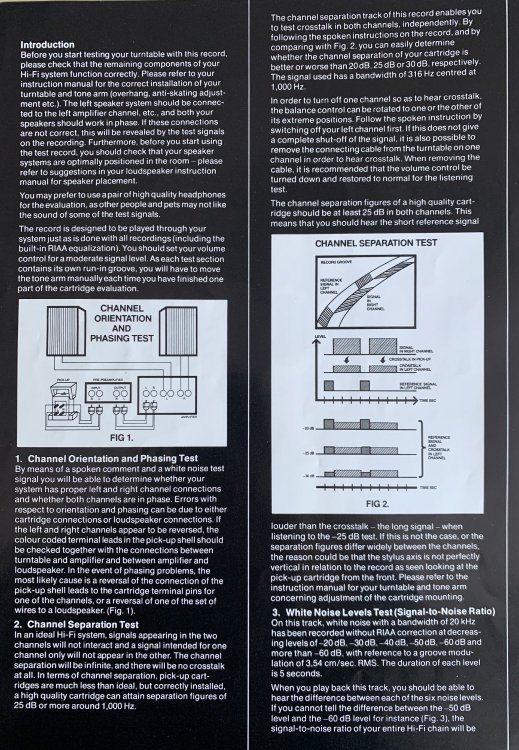

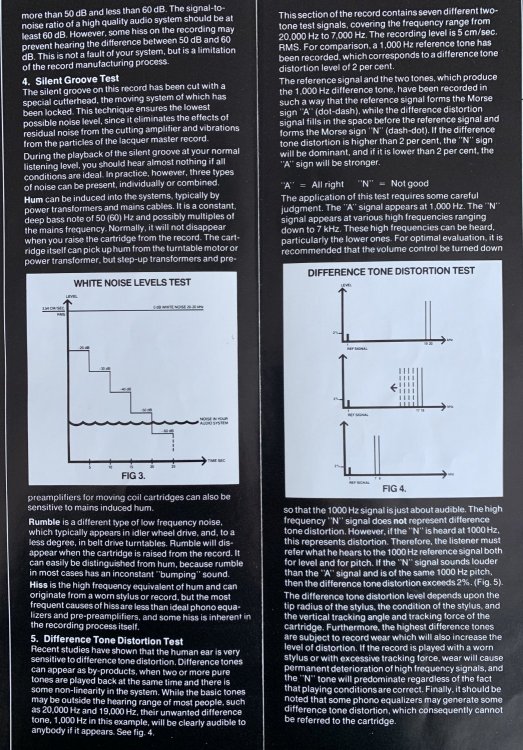

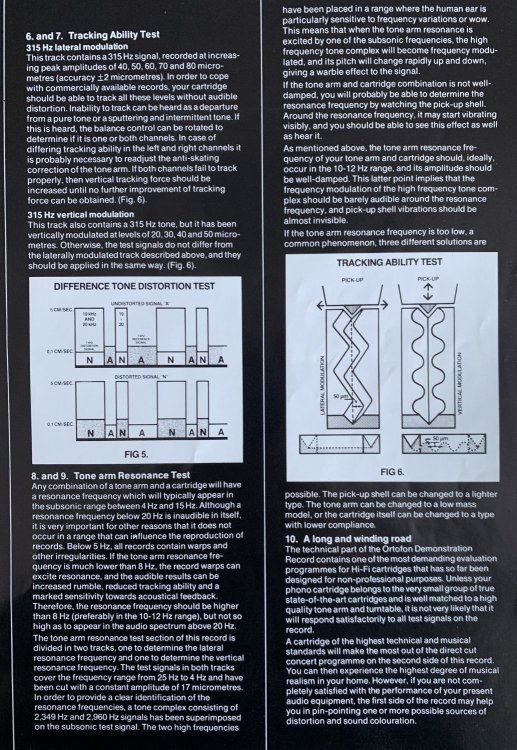

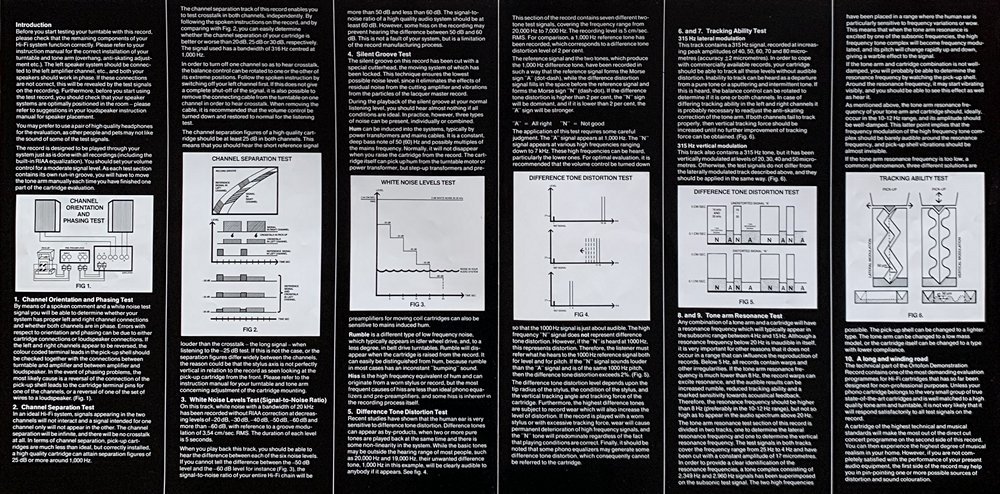

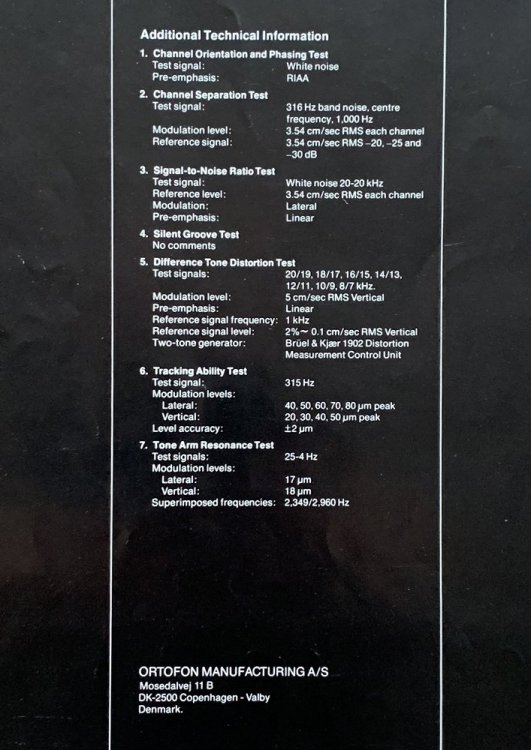

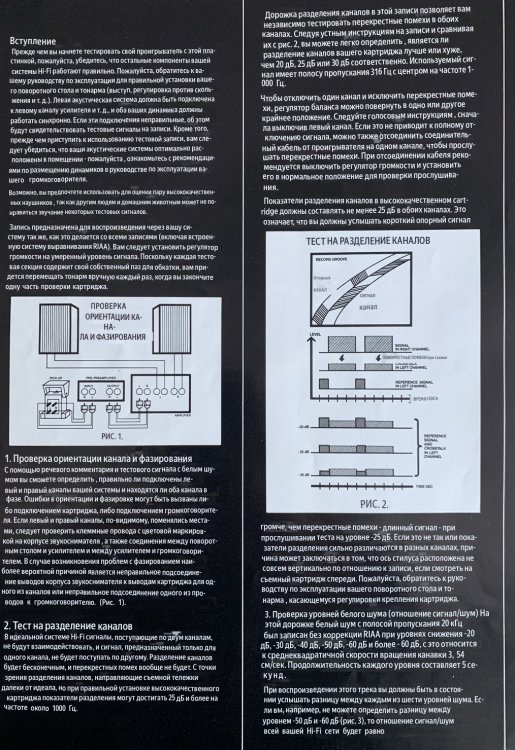

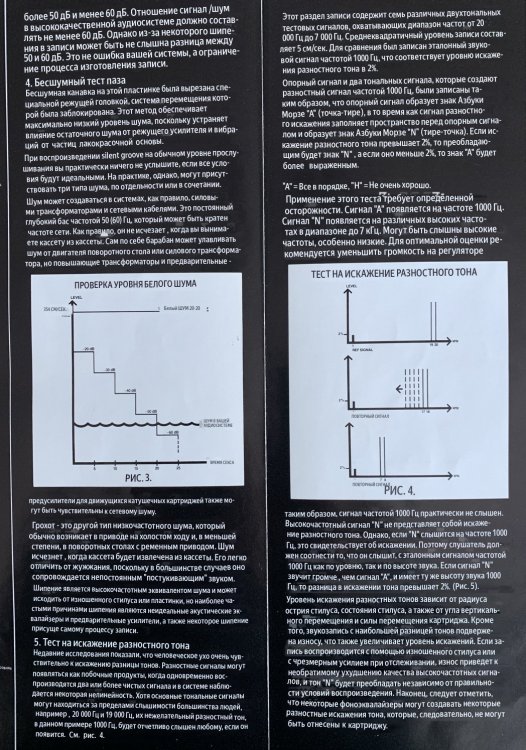

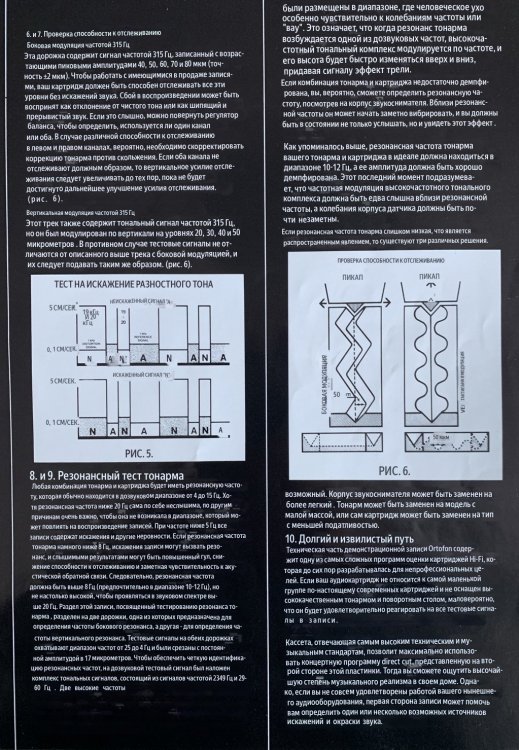

Обзавелся по случаю интересной тестовой пластинкой Ortofon Direct cut №0001, 1978г. для настройки ГЗС. Первая сторона содержит тестовые сигналы, на второй "тестовая" запись музыки. Что приятно, пластинка снабжена вкладышами (англ. и нем.) с подробным описанием что, как и почему. Под спойлером оригинал вкладки, если кто сам захочет перевести: Перевод машинный, со всеми его объективными трудностями): И интересное описание техники записи музыкального фрагмента со второй стороны пластинки:4 points

-

Вчера оторвал резистор, поэкспериментировал с разными нагрузками- трансформаторами. Наилучший вариант L=130Гн, "звона" нет. Звук действительно другой, слушал часов пять, не мог оторваться) Огромное спасибо, Михаил!4 points

-

Однажды, с трубками в роте, а потом в носе, стало понятно, что чистового варианта не будет. Всё и всегда надо делать набело.4 points

-

К моему большему сожалению, довольно часто, практически всегда, схема налаженная и отстроенная на макете, при переносе в готовый корпус, работает не так как хочется, бывало и вообще не работает. И начинается все по новой. Здесь я согласен, макет должен быть 1 в 1 с красивым готовым корпусом.4 points

-

Спасибо на теплом слове, стараюсь быть хоть как-то информативным и по мере сил бережно относиться к собеседнику.Тем не менее, если позволите, ложку оппортунизма подсуну. В УНЧ, особенно на прямонакале, звучание в заметной мере определяет как раз драйвер, с этой мыслью соглашаются многие. При этом МХР - ну не близки... как бы это сказать... Вот представьте хорошие, примерно одного класса каменный и ламповый усилы - ну да, каждый со своими пирогами. Так вот, в особенностях подачи каменного усила и специфике МХР (в моих иллюзиях, конечно) есть что-то родственное. Для кого-то это комплимент лампе (точность и все такое), для кого-то - настораживающий фактор. Конечно, здесь речь не о "вакуумном транзисторе", как можно было бы сказать про некоторые совсем уж технократичные лампы - тем не менее, как-то (имхо) сродни. Поэтому с МХР классно отслушивать всякие эффекты. А, допустим, с какой-нибудь (недотягивающей до нее?) АС-шкой от Мазды труднее проанализировать, что там с эффектами: сразу вовлекает музыка как событие, и этот "правополушарный" подхват, когда логике несколько сносит крышу, в моем случае означает очень много, больше чем впечатляющие звуки, хотя не навязываю конечно. Что же до плотности и очерченности КИЗ, посмотрите, как влияет питание, от выбора кенотрона до сопротивления/номинала дросселя и типов конденсатора фильтра. Здесь можно было бы написать негуманно много букв, ну его. Насчет токов покоя: у большинства готовых межкаскадников, с которыми приходилось возиться, удавалось найти оптимум. Подаем частоту герц 10...15 или даже ниже, увеличиваем амплитуду до немаленькой и крутим ток покоя, анализируя уровень искажений. В большинстве случаев находится "седло" - ток покоя, при котором искажения на "инфре" минимальны. Как-то не вдавался в теоретизирование, почему именно "седло", а не монотонно изменяющиеся искажения, это вопрос к умным, но звучание транса с током покоя, "оптимизированным" по минимуму искажений на НЧ (для меня) практически всегда оказывалось наиболее предпочтительным. С 20-й тангой, кстати, до этого эксперимента как-то ее доходило, не соображу почему - возможно, из-за того что ее подача в целом мне не близка, что совершенно индивидуально, а потому простительно. Насчет отдельного питания каскада - не могу с уверенностью поддержать. Скорее так: если отслушивать изделие - отдельное питание. Если слушать музыку - единое на оба каскада. Но здесь у меня метания, это скорее подозрение, которым делюсь, чем уверенное наблюдение, поскольку имеется целый набор оговорок, с которыми еще разбираться. Насчет реактивного каскада. Лампа с чисто индуктивной нагрузкой работает на практически горизонтальную нагрузочную прямую, максимально "вольно дышит" и имеет наименьшие искажения, в первую очередь интермодуляционные. Однако моточное само по себе иногда без нагрузки не хочет, выражая недовольство звоном на меандре. В этом случае нужен шунт, и лампа работает на некую конкретную приведенную активную (в вашей схеме - 10 кОм, примерно в 6Ri) нагрузку, что (по крайней мере в ряде случаев) может дать слышимую разницу. При этом почти наверняка те моточные, что используете вы, не требуют (или почти не требуют) этой самой "успокаивающей звон/нормирующей" нагрузки. В этом легко убедиться меандром, приподняв резистор за ногу и раздемпфировав обмотку, и если таки да, я бы послушал без R. Допускаю, что зазвучит по-другому, и даже, быть может, понравится. Ну а не понравится, то статус-кво восстановить - пара ударов паяльником. Не знаю, насколько путано изложил, завтра прочту, удивлюсь.4 points

-

Вот канал на Дзене - автор восстанавливает колонки - советские и иностранные. Также восстанавливает кейсы для усилителей и корпуса для виниловых вертушек. Очень подробно показана вся работа со шпоном - от подготовки поверхности, до подрезки и покрытия лаком. https://dzen.ru/morozworkshop?tab=longs4 points

-

4 points

-

Добрый день, всех участников форума с наступившим 2026 годом. Раннее задавал вопрос по корректору Сергеева, отчитываюсь что получилось. После запуска пришлось перевести пентод в триодное включение (сопротивление между сеткой и анодом установил 560 Ом), при входном 5мВ выходное 1,35В на 1кГц (все среднеквадратичное). Отклонение от АЧХ в пределах 0,5дБ (завал снизу и подъем в районе 13кГц). Возбуждения в полосе до 20мГц не обнаружено. В одном канале есть небольшой фон из-за прямой наводки от трансформатора питания, если вынести за пределы корпуса пропадает совсем. Завтра отдам на тестовое прослушивание товарищу для которого паял. Ну и немного фоток.4 points

-

Да человек который делал именно под 4А32 и сверху твитер. пока они собраны на саморезах без клея. Вот и меня "терзают смутные сомнения", " Иван Васильевич меняет профессию". Любая информация и советы нужны. такие жалко в печку. Все с наступающем Новым Годом и всем, всем, всем ЗДОРОВЬЯ. Да и у нас для Краснодарского края прям новогодняя погода, где-то там моя машина, просто ее надо найти. VID_20251231_074332.mp44 points

-

Хочу предостеречь от попытки намотать по половине первичке на одной катушке такого магнитопровода. Части полу-первичек должны быть на каждой! В демонстрационном варианте на каждой катушке 5 секций одной части первички - секция вторички - 4 секции второй части первички. Первички перекрестно-последовательно. Вторички параллельно. Но это UL - вариант. В других случаях секции первички одинаковы.4 points

-

Я за, но не всегда легко принять очевидность! Да и просто экспериментировать ради процесса многие любят. Разве можно за это осуждать их!?4 points

-

Искренний совет для всех покупающих в Аудиомании и в Самоделка.ру: Ни в коем случае не ведитесь с покупкой "под заказ" даже если менеджер пообещает что "товар вот-вот уже на подходе". Если не хотите получить себе геморрой в плане ожидания в год и дольше. Покупать там можно, но только если товар в наличии.4 points

-

4 points

.thumb.jpg.32baf900faf41b0728b9c68dae00a77c.jpg)

.thumb.jpg.9e3e61d68f038f887447621047328c91.jpg)

.thumb.jpg.c8ea40d48146dc064a92c41bec1e921d.jpg)