Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/23/22 in Posts

-

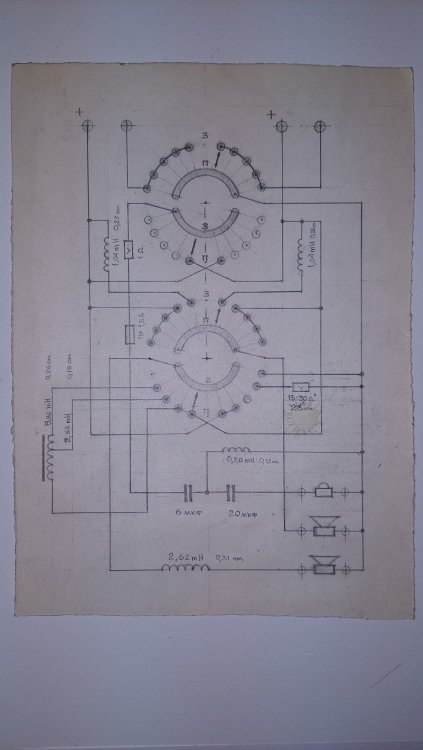

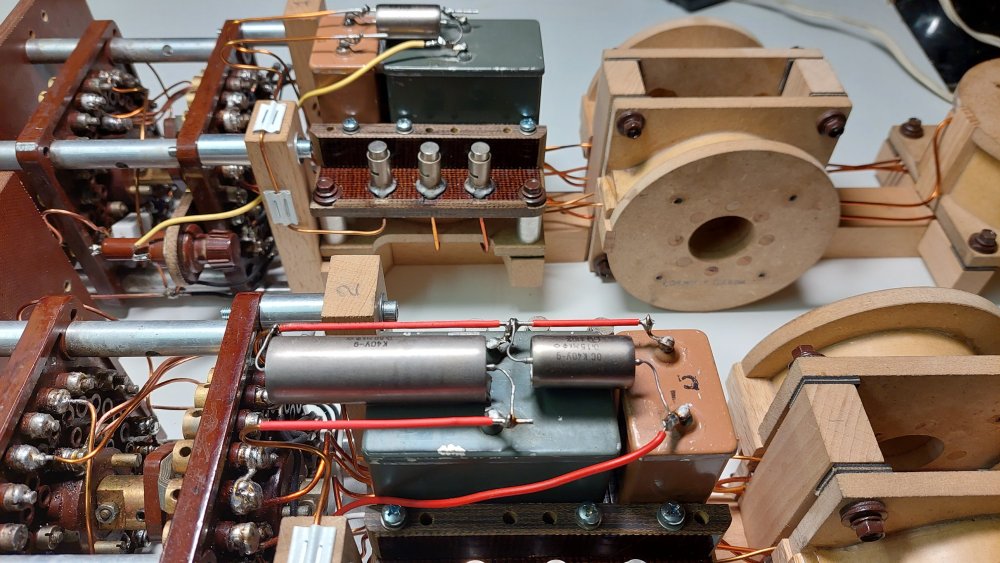

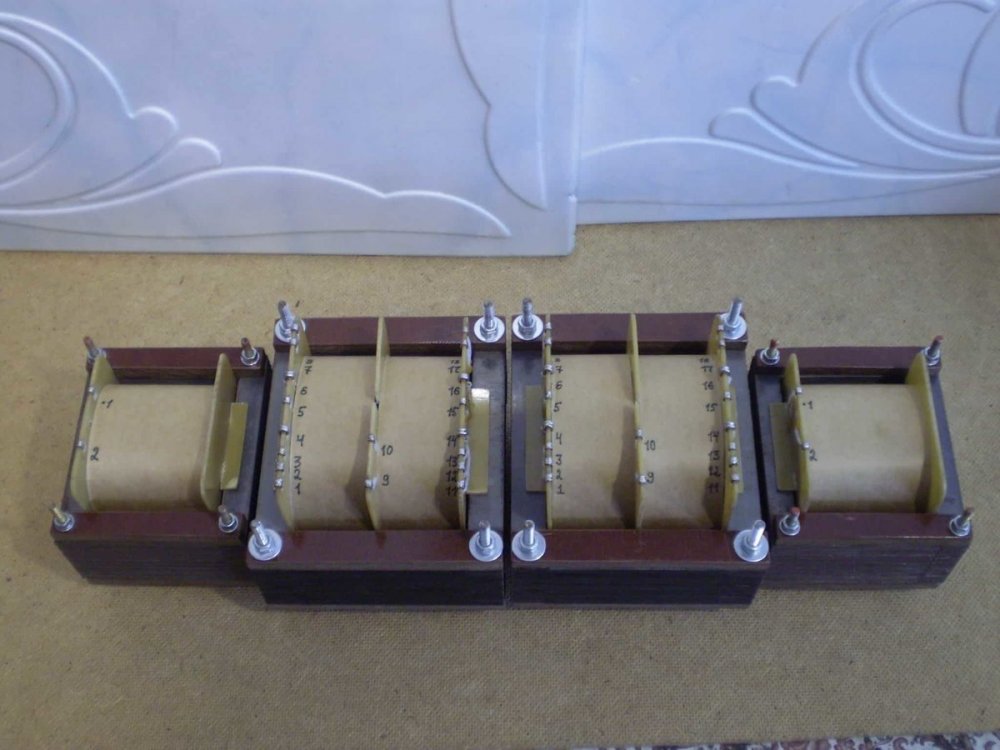

Щеточные, переключатели БУ пролежали в неотапливаемом гараже лет 30, у тех что поменьше, сопротивление на контактах доходило до 0,6 ом - большие всегда показывали ноль. Их я и применил, собрал из четырех, два сдвоенных. Первоначально компоновка фильтра предполагалась другая, четвертое фото на заднем плане. Длина каналов (слева/справа) разная, ватин убрал без него звучит лучше.20 points

-

Уже сколько-то лет сижу именно на отмеченном выше решении - лампа с трансом-регулятором в аноде. В рамках моей вкусовщины оно оказалось наиболее предпочтительным. Долгий перебор входных резисторов закончился сеточным дросселем. Долгий перебор резисторных регуляторов закончился многоотводной вторичкой. Долгий перебор ламп закончился прямонакалом, правда все равно английским. Питание - два раздельных монокенотрона, дроссели, Бошики, всё такое. Мнение о том, что "включение преда ничего не ухудшило", на мой взгляд, может говорить о серьезных проблемах с трактом. Я долго жил без преда (хочется сказать - было много разных "безпредов"), потом жил с пассивным (и тоже были разные версии), в последние годы - с активным (к чему пришел - помечено выше). Могу с уверенностью сказать, что правильно встроенный пред - безусловно сердце системы, и он вносит в нее исключительно важное, незаменимо нужное организующее начало, помогающее вывести подачу музыки на другой уровень. При этом его вклад, кажется, вообще некорректно описывать языком "параметров" (конечно, приличный пред обязан обеспечивать достаточно хорошие, при этом не обязательно заоблачные показатели). Я уже много лет искренне заблуждаюсь, что начиная с определенного (повторюсь, достаточного хорошего) технического уровня количество нулей после запятой в тракте вообще теряет значение; на первый план выходят совсем другие (в том числе пока еще не выявленные и не упоминаемые в современных спецификациях) показатели. И если человек четко фиксирует что 0,001 звучит лучше, чем 0,01, дело в чем-то другом, не в этих вот ноликах - это мое стойкое мнение, которое я, впрочем, никому не навязываю. Хочу только напомнить, что салоны забиты прецизионными устройствами с безупречными параметрами и паталогоанатомически точным, мертвым звучанием, от которого скулы сводит, и я не понимаю, почему это не всех настораживает. Пред запросто может быть лишним в системе. Но это означает лишь, что система отторгает лишь вот это конкретное решение. А что дает удачно встроившийся пред? Фонограмма получает шанс стать музыкой, приобретает дополнительную событийность. Класс исполнителя распознается гораздо быстрее. Уходят элементы монотонности, ритмы и перебивки становятся более подвижными, живыми и разнообразными, другое течение времени (а иногда и ощущение другой эпохи) там, в фонограмме, ловится быстрее, знакомые треки проявляют новые волнующие краски (и хочется слушать и открывать только хорошо исполненную музыку, красивую и разную). Лучше чувствуется атмосфера (это не только и не просто помещение, это еще и некая эмоциональная подсветка там, на стороне исполнителей). Источники звуков приобретают лучшую осязаемость, колорит, твердость, лучше локализуются (на моно - эшелонируются). Фонограмма начинает звучать ощутимо более осмысленно; даже "не твоя" музыка вызывает отклик и предоставляет шанс вовлечься. Тракт с удачным предом заметно более универсален, а его владелец гораздо чаще дослушивает трек до конца, будучи не в силах оборвать волшебство на полуслове. В многоголосых произведениях легче и интереснее следить за выбранной партией / инструментом. А те места, которые аудиофильски любят (о, бумкнуло\дзынькнуло/скрипнуло!), вдруг становятся заурядными эпизодами, то есть занимают свое истинное место. Чисто инженерный подход совершенно не парится перечисленными здесь эмпиреями. Это не значит, что продуманное инженерное решение лишено этих самых эмпиреев, и культ классических моделей это подтверждает. Но когда осмысленно стремишься к тому, что я тут пытался описать, внутренний естественный отбор мало-помалу оставляет бумагомасло, старые материалы, старые лампы, моточные и прочую кривую ерунду. Как там? Ах да: ржавые железки, именно. Отлично понимаю, что сторонники чисто инженерного подхода по многим пунктам покрутят пальцем у виска. Это их право и их правота вплоть до того самого межевого камня, где слово "сигнал" сказочным образом превращается в слово "музыка". В моем извращенном восприятии это качественно различные понятия, отражения разных граней мира, разных способов мышления и восприятия: логика/дискретность и интуиция/континуальность. И требования для их жизнеобеспечения не полностью совпадают. При этом настолько не хочется ввязываться в споры на эту тему, что я с готовностью и заранее признаю свою неправоту. Но вдруг кто-то почувствует, о чем я.18 points

-

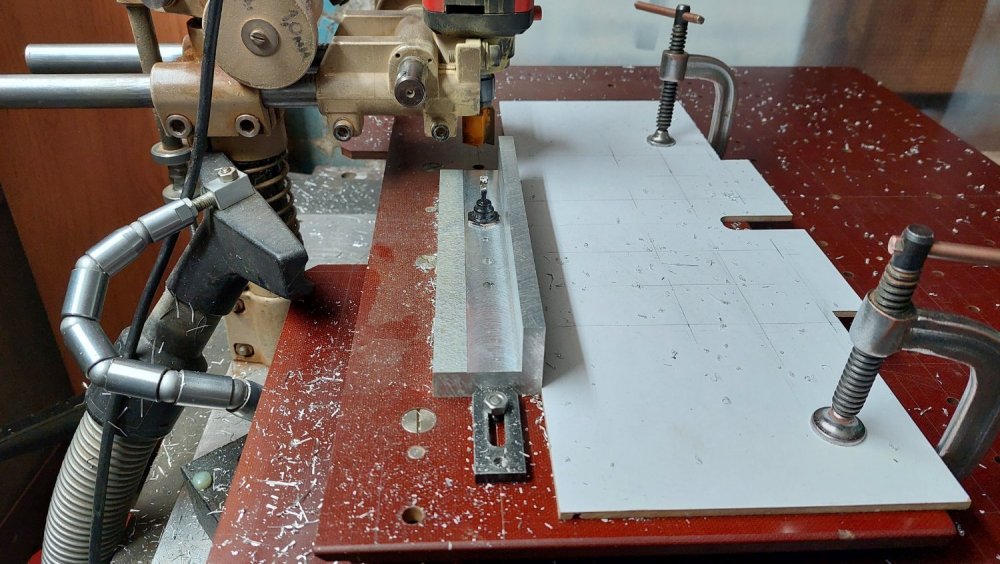

...Сделано в одном месте, но для разных фирм.. Форум про наше. Я делал АС с этими СЧ. Они достаточно громкие - 94 дБ/Ватт 8 Ом. Тут говорилось что все купольники слишком малочувствительные. Мне эти динамики понравились, но чего о не хватало. Сделал свои 100 мм, 98 дБ/Ватт 8 Ом. Целлюлоза. С демпфирующей пропиткой, но внутри. Через месяц - пару покажу наши АС с ними. АЧХ этих СЧ вполне достойная. ( если это важно конечно )17 points

-

17 points

-

17 points

-

16 points

-

Всем доброго здоровья! К сожалению, не пока... Тут вроде бы высказывались о желательности появления моей скромной персоны. Ну, вот он, я, готов ответить на вопросы (если знаю на них ответ). Всем привет и наилучшие пожелания. И берегите здоровье! С уважением и наилучшими пожеланиями, всем добра и разума!16 points

-

ВАА, ужасно жаль. Я пытаюсь объяснить, что воспроизведение сигналов и воспроизведение музыки - существенно разные вещи. Конечная цель звуковоспроизведения - все-таки донести эмоции, вдохновение, экстаз, восторг, божественную красоту гармоний, страсть и иные совершенно иррациональные штучки. Вы уверены, что для этого достаточно обеспечить выполнение набора вполне себе детерминированных измеряемых параметров. В рамках нашей деликатной темы такой подход кажется мне несколько квадратно-гнездовым. но это ваш опыт, я его уважаю и совершенно не против. Более того, для воспроизведения техно, тюремного шансона, ритм-энд-поэтри (рэп) и прочего сугубо двумерного контента технических параметров и в самом деле вполне достаточно. При этом сам-то я уверен, что Музыка с большой буквы, та что содержит глубокий эстетический подтекст - явление многомерное, и что лишь некоторые технические решения наносят ей приемлемый ущерб, и пытаюсь эти решения нащупать. Мой опыт в этом смысле не совпадет с вашим, причем вы искренне против. Очевидно, у нас сложились разные картины мира, причем в вашем случае позиция выглядит непримиримой, и это тянется от "лириков-физиков" и глубже. Я могу лишь выразить сожаление, диалога не будет. Насчет "лампа прозрачная" - давайте оставим на вашей совести, что ли (хотя та же "раздетая" С3г, проверял, действительно звучит свободнее). Я постараюсь больше не тревожить общественность посторонними/потусторонными рассуждениями. Хотя при этом считаю, что на самом деле мой предыдущий пост был вполне уместен и, надеюсь, хотя бы для кого-то на нашем (да, техническом) форуме реально полезен. Сказанное имеет прямое отношение к преду и его миссии / месту в системе по потребительским критериям - и эти критерии отнюдь не положение стрелок, размахи кривых или форма диаграмм на экране. Конечный критерий - появляется ли комок в горле, защипало ли в глазах, сбивается ли дыхание... Три тысячных процента, говорите? Ну ладно, пусть так.16 points

-

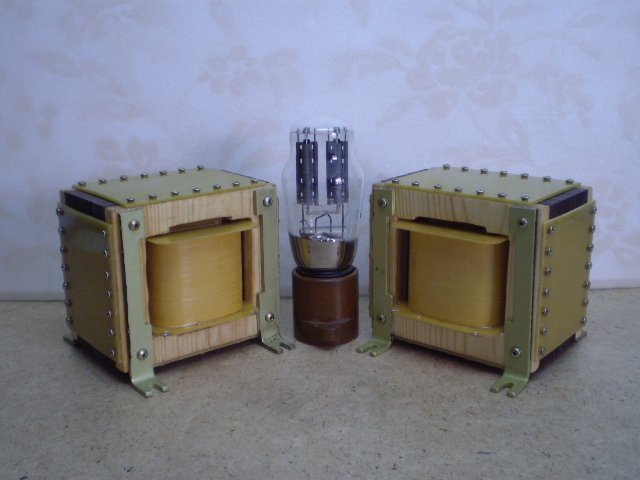

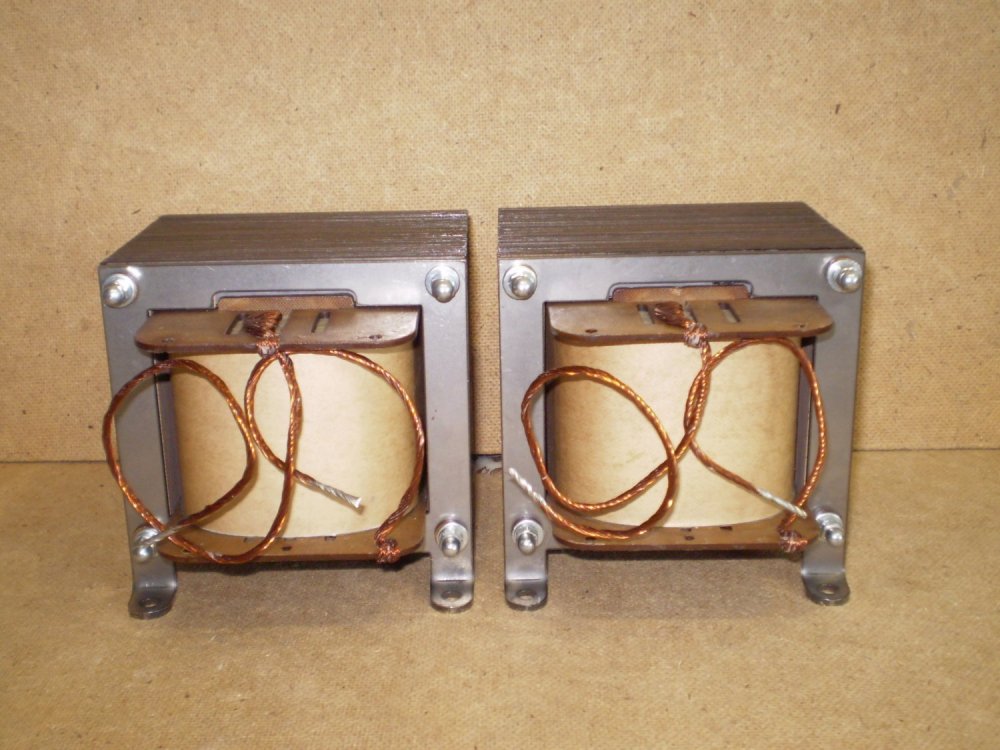

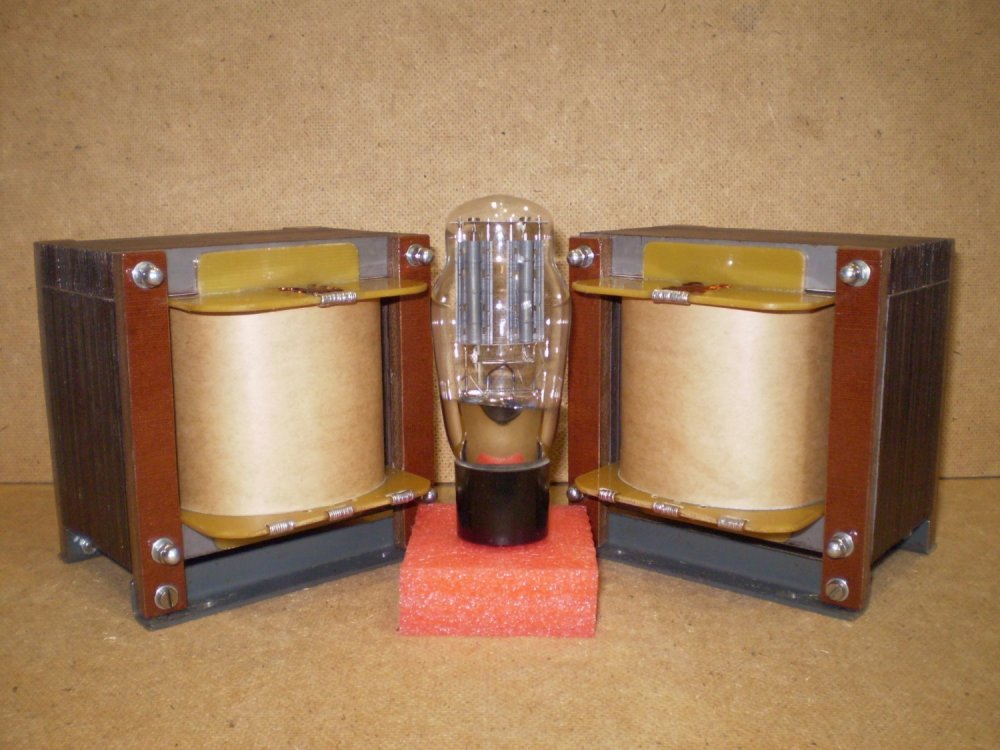

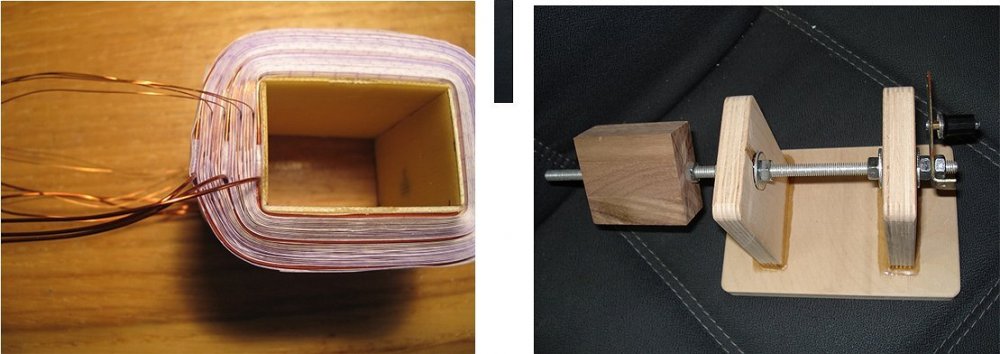

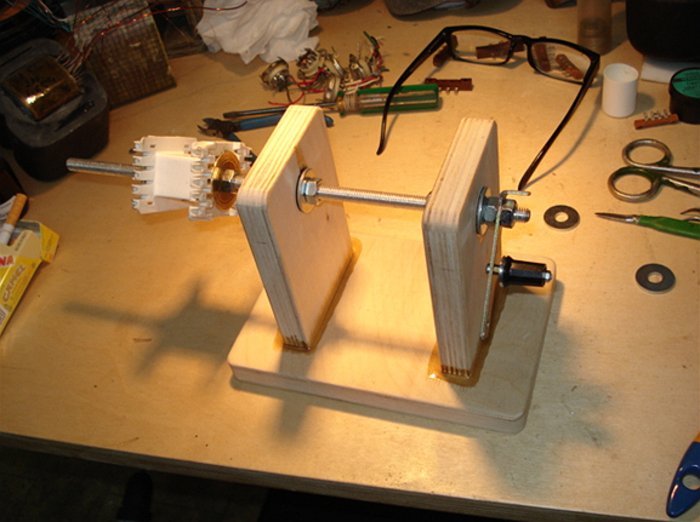

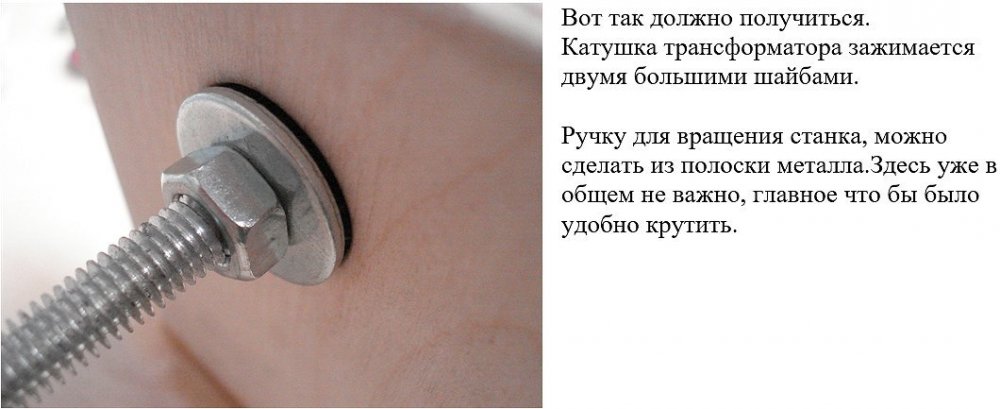

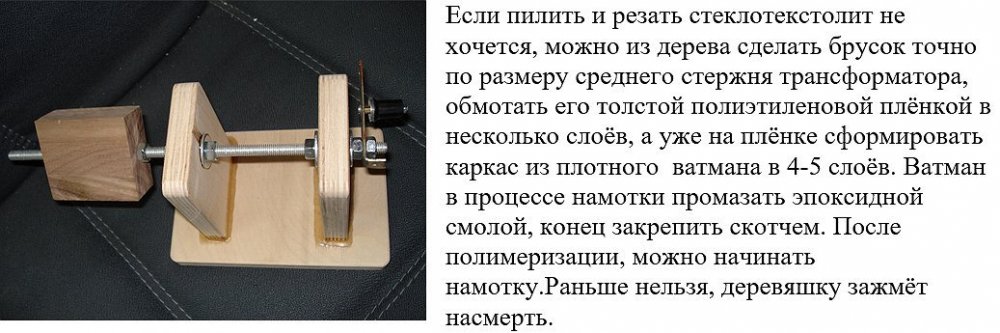

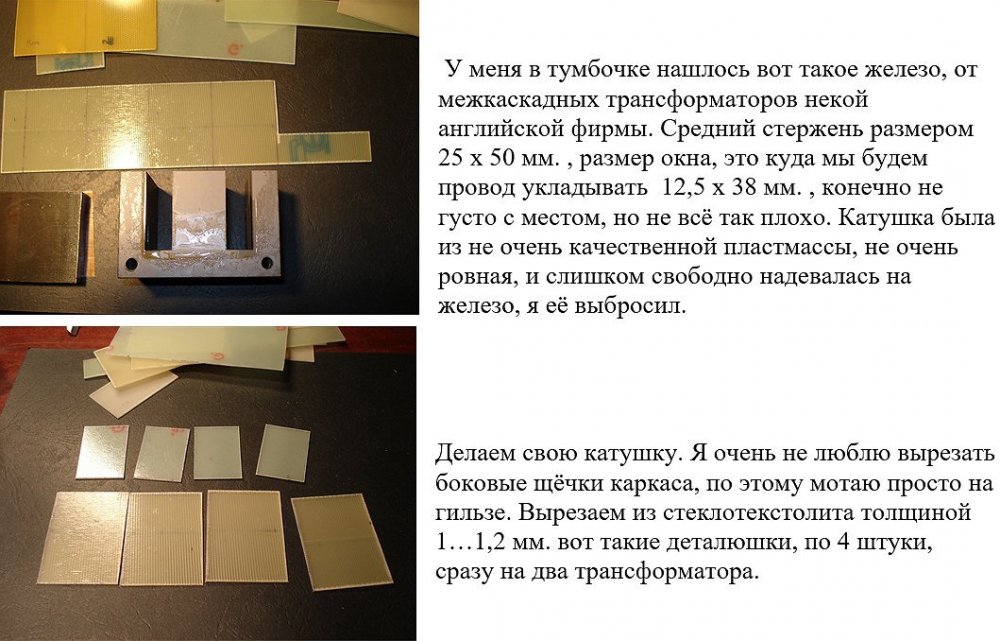

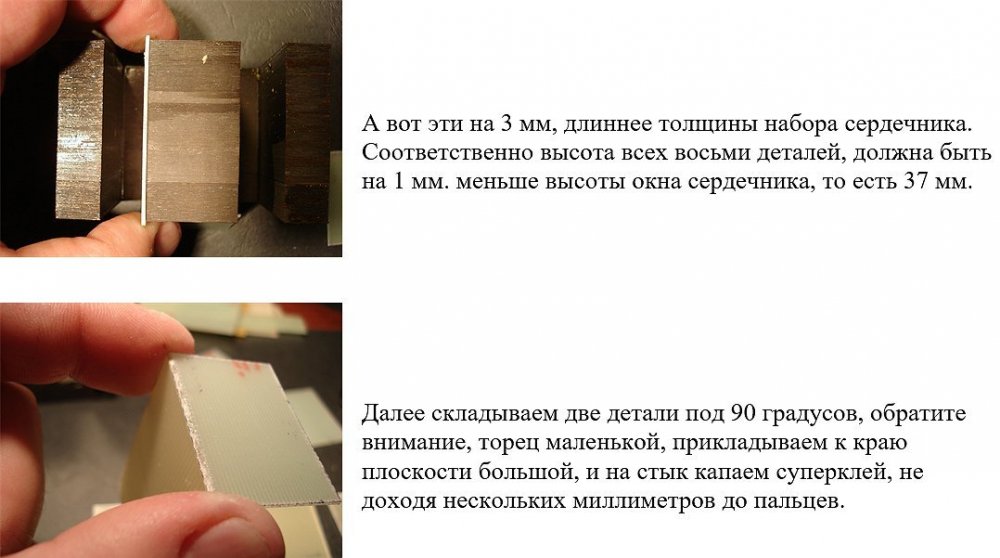

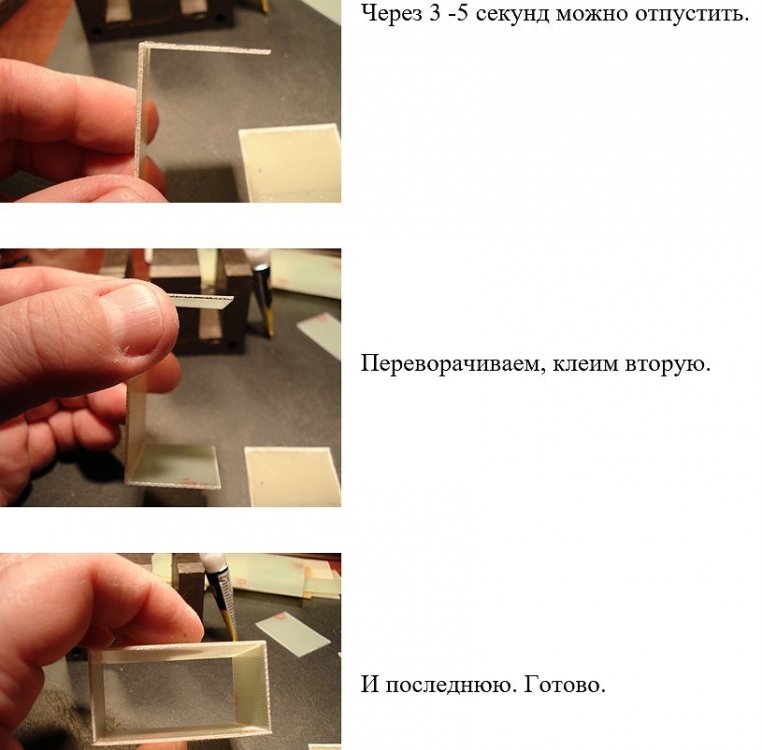

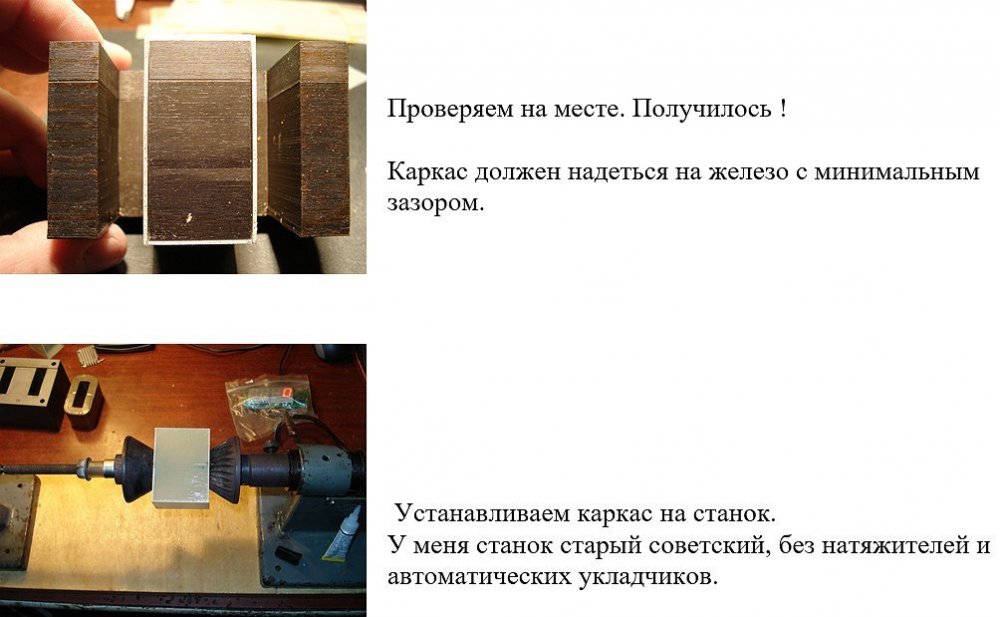

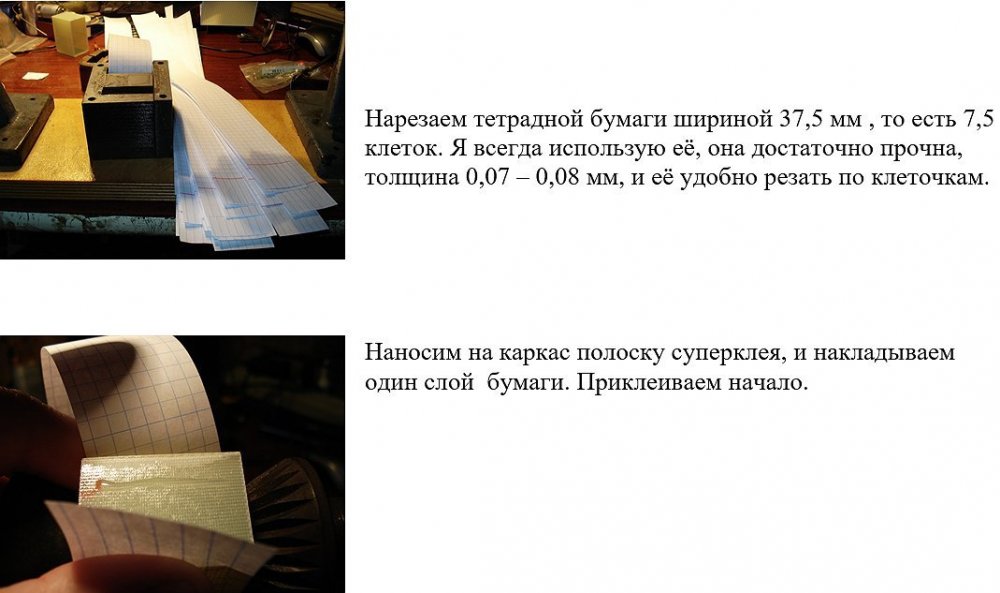

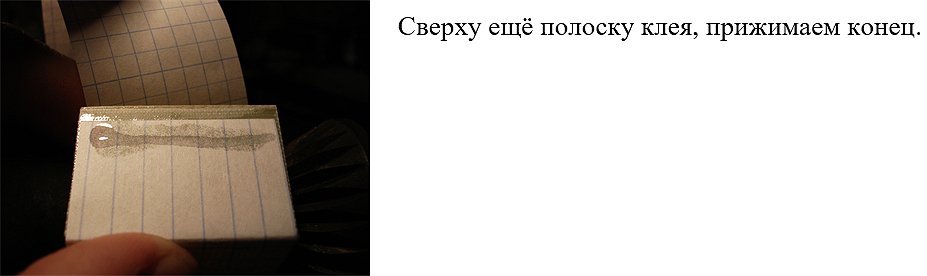

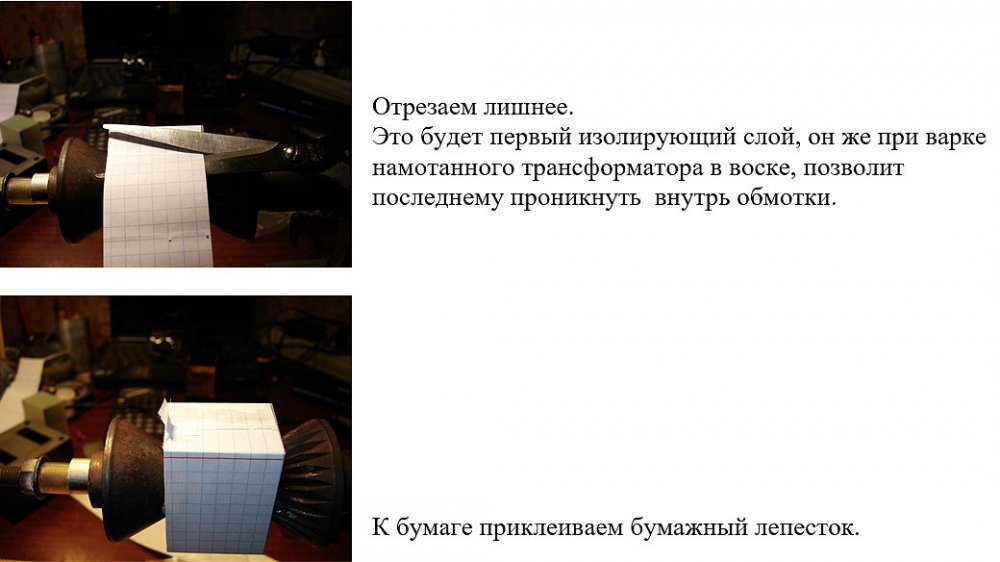

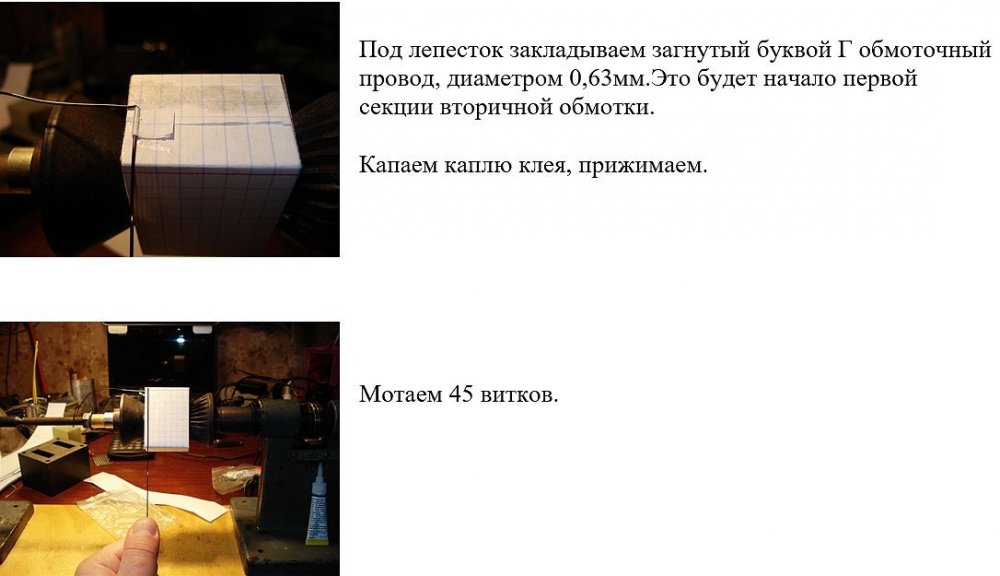

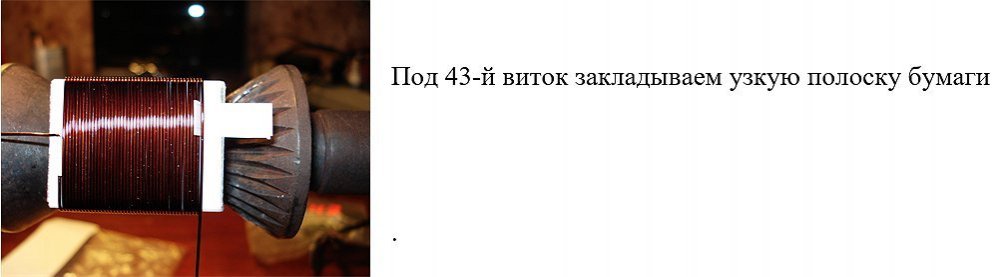

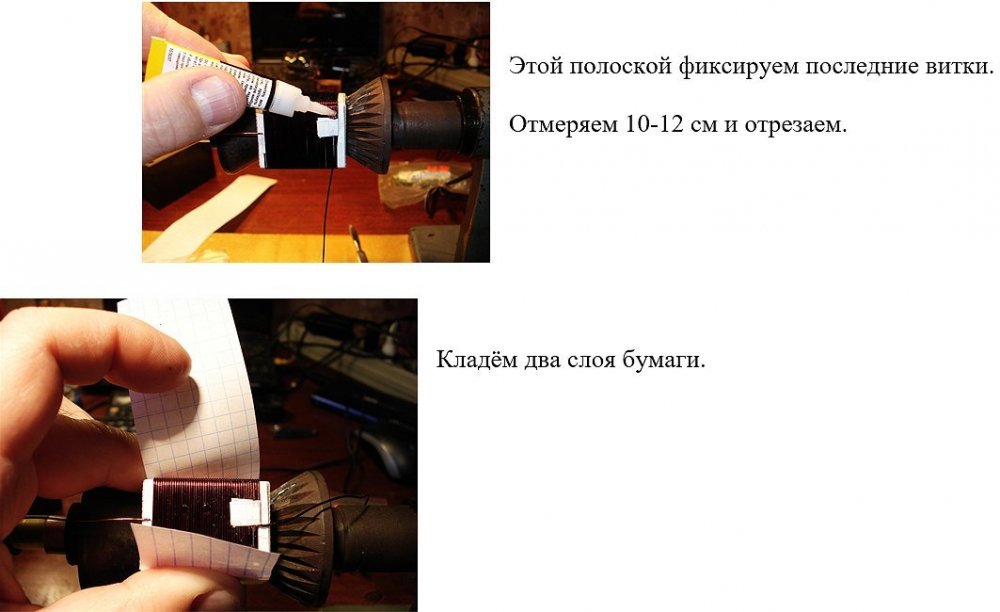

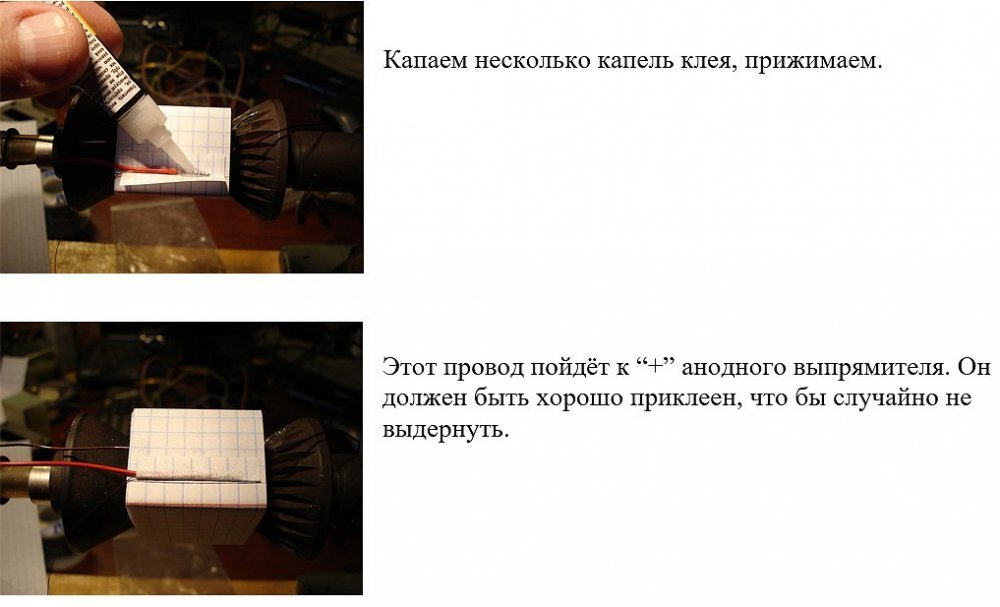

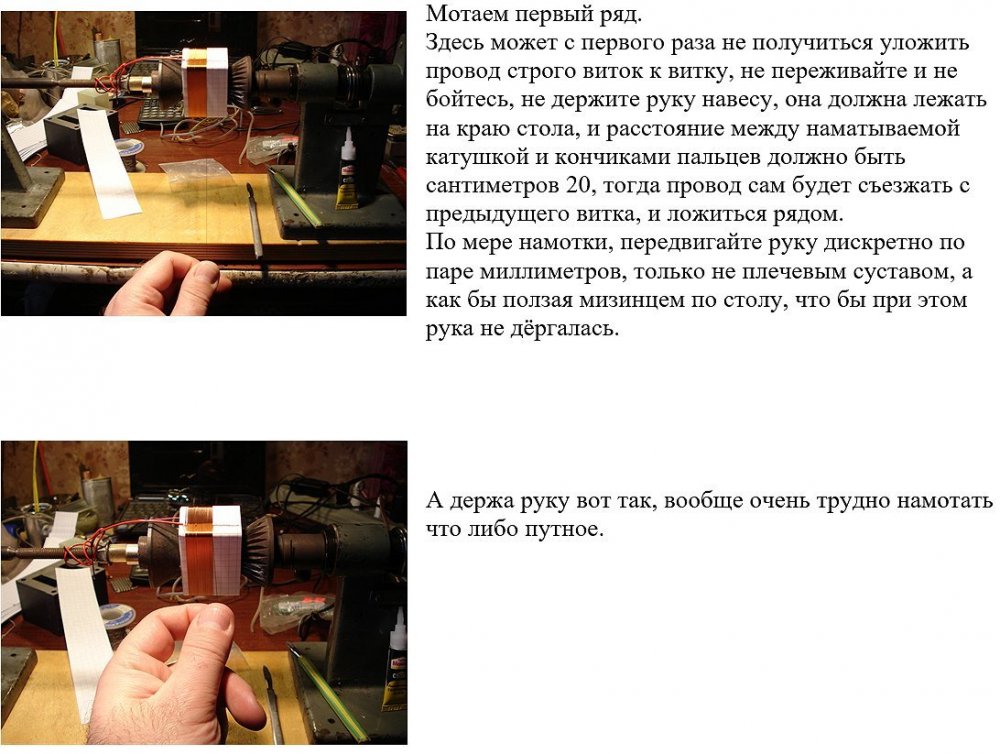

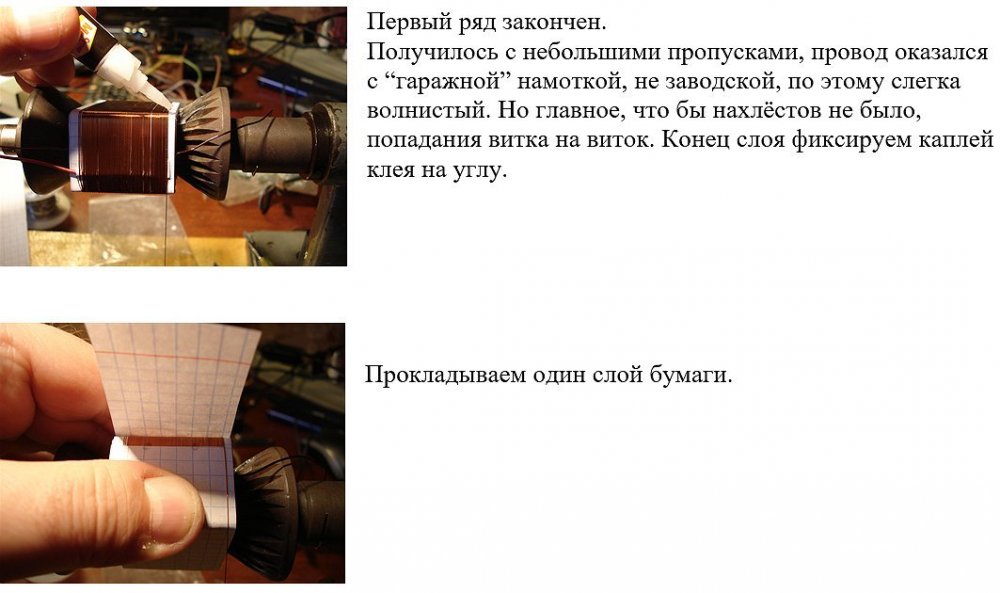

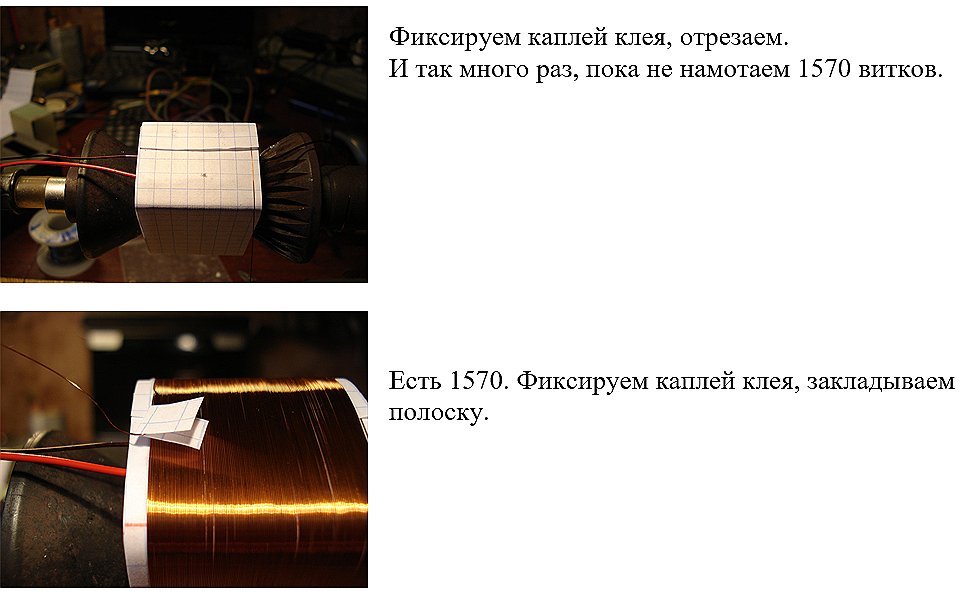

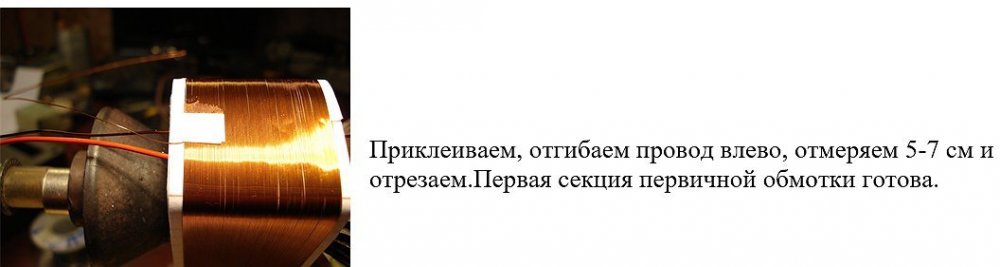

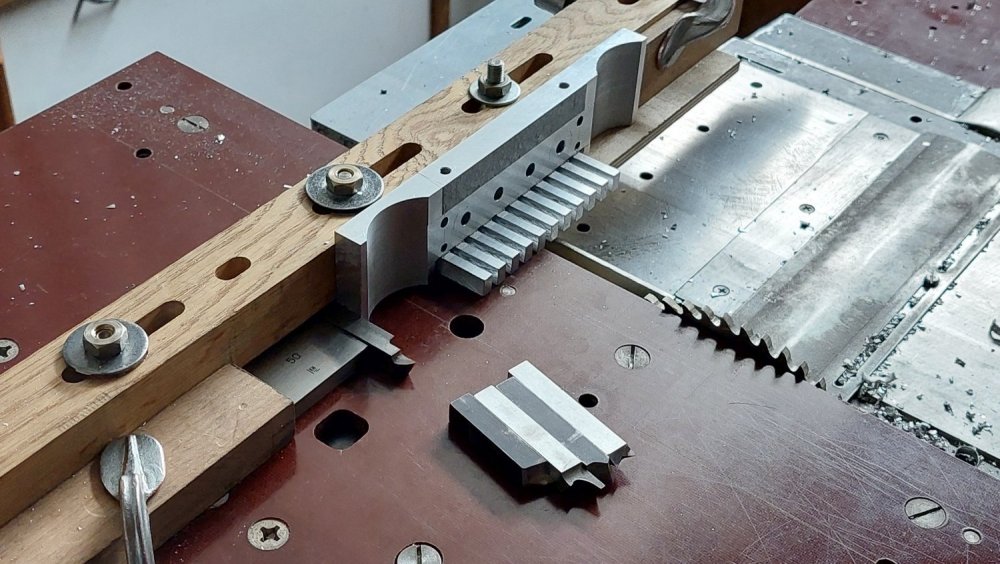

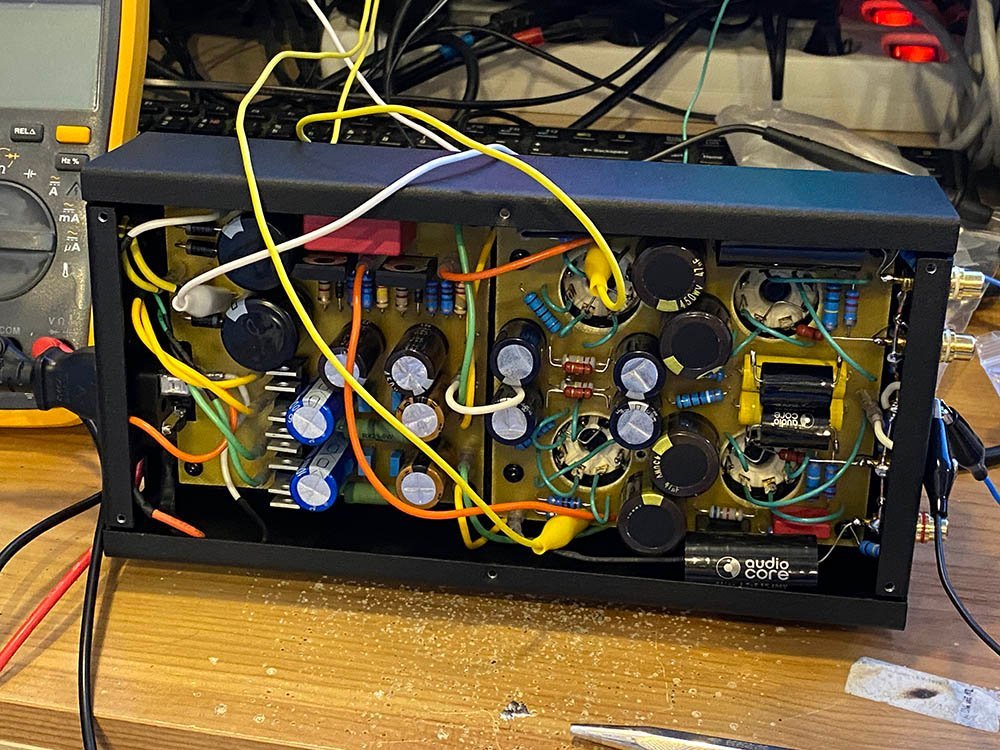

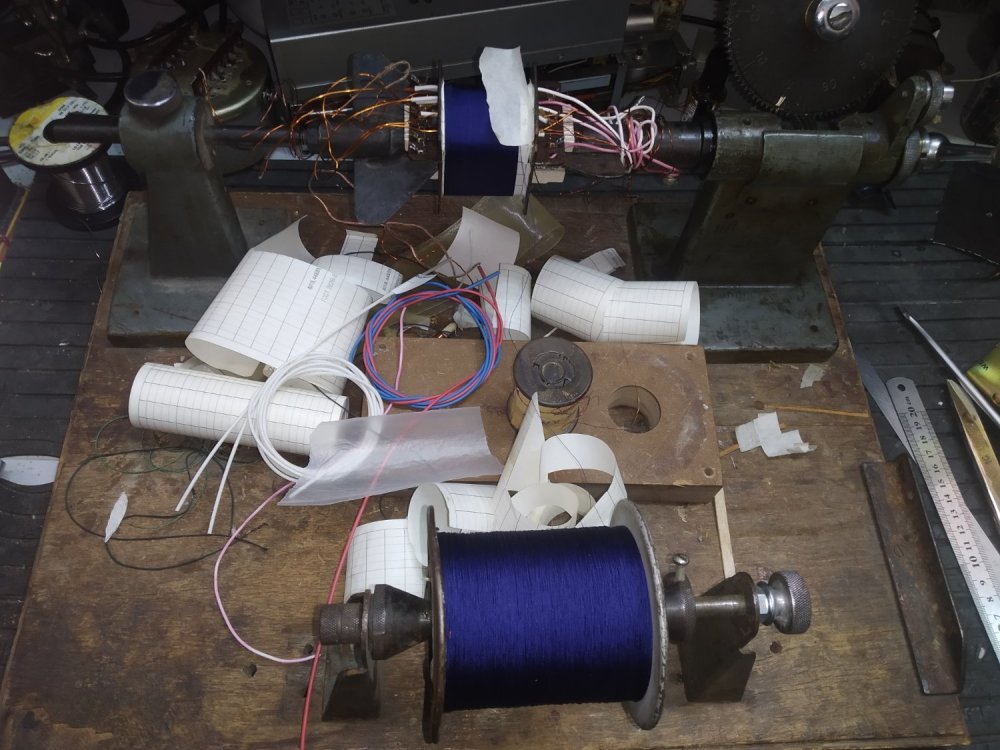

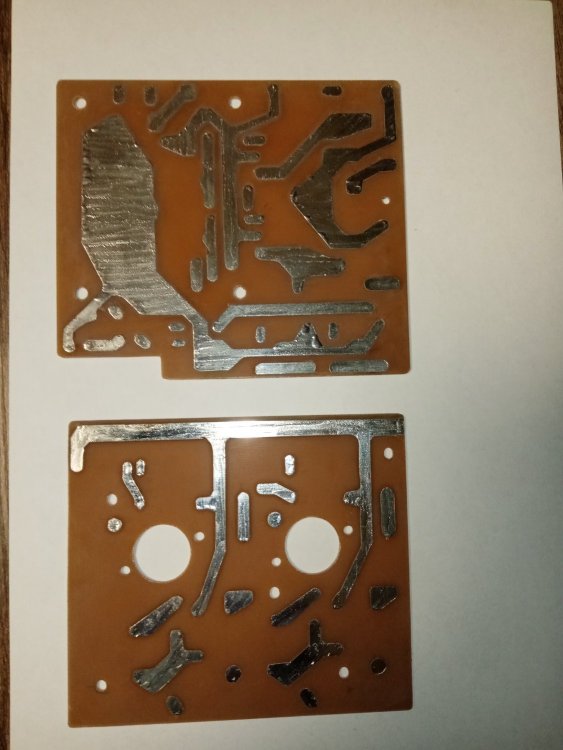

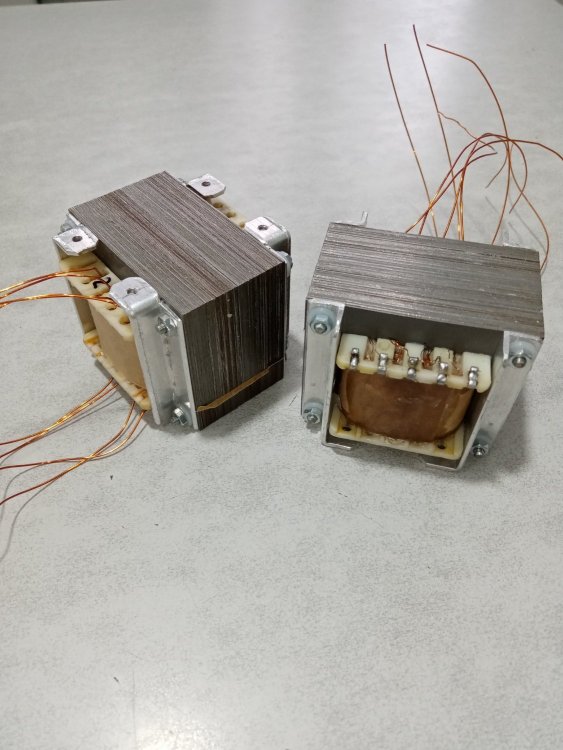

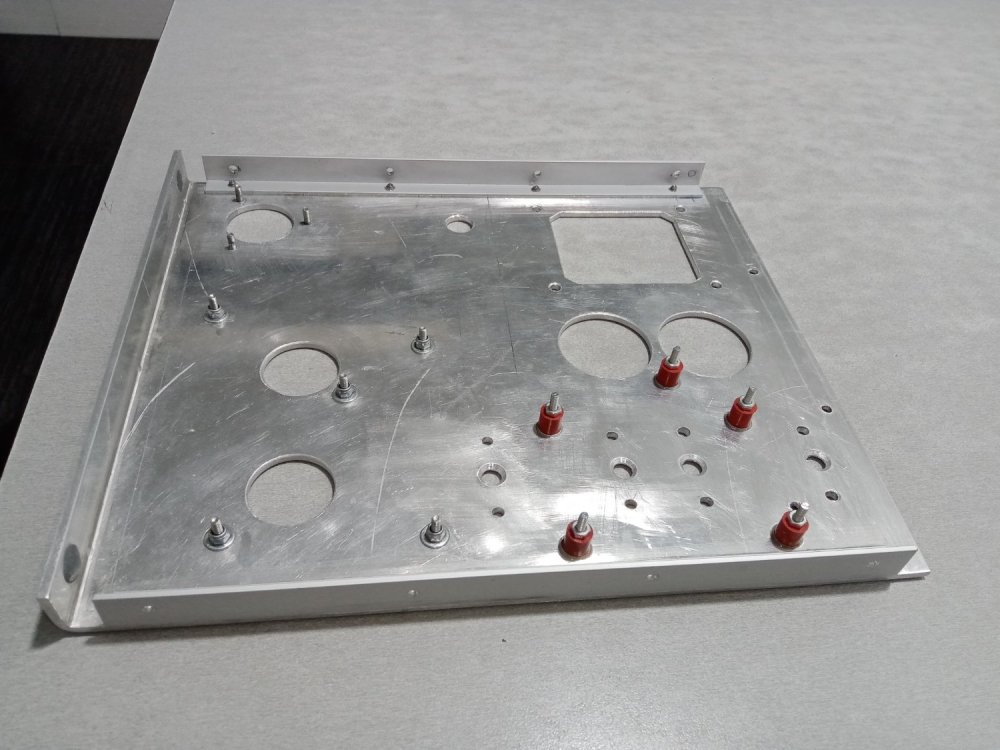

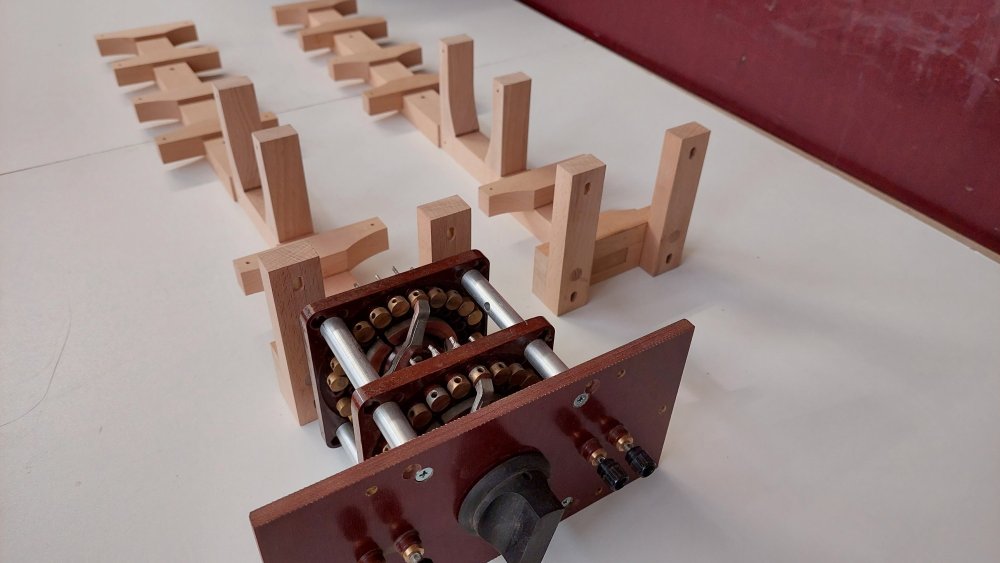

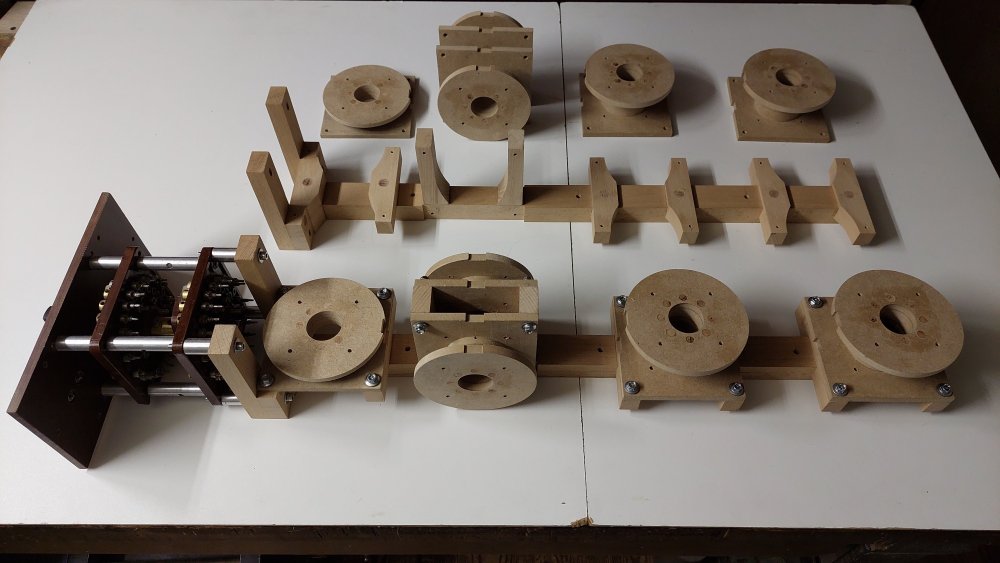

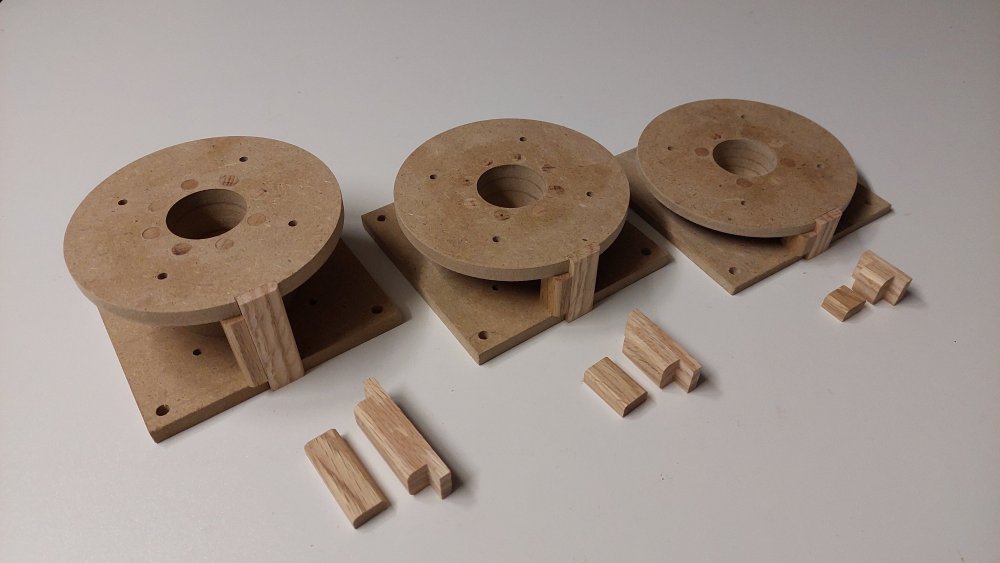

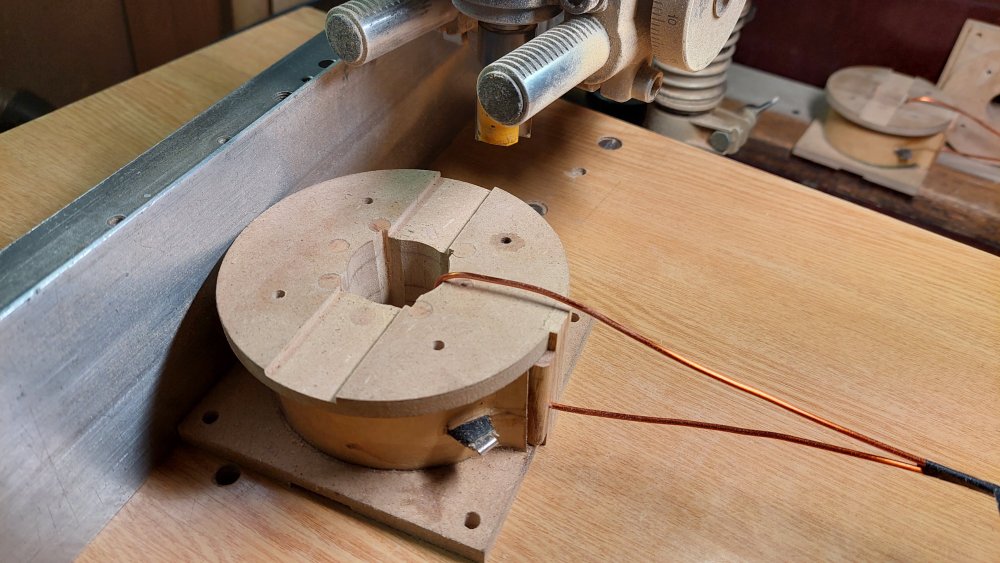

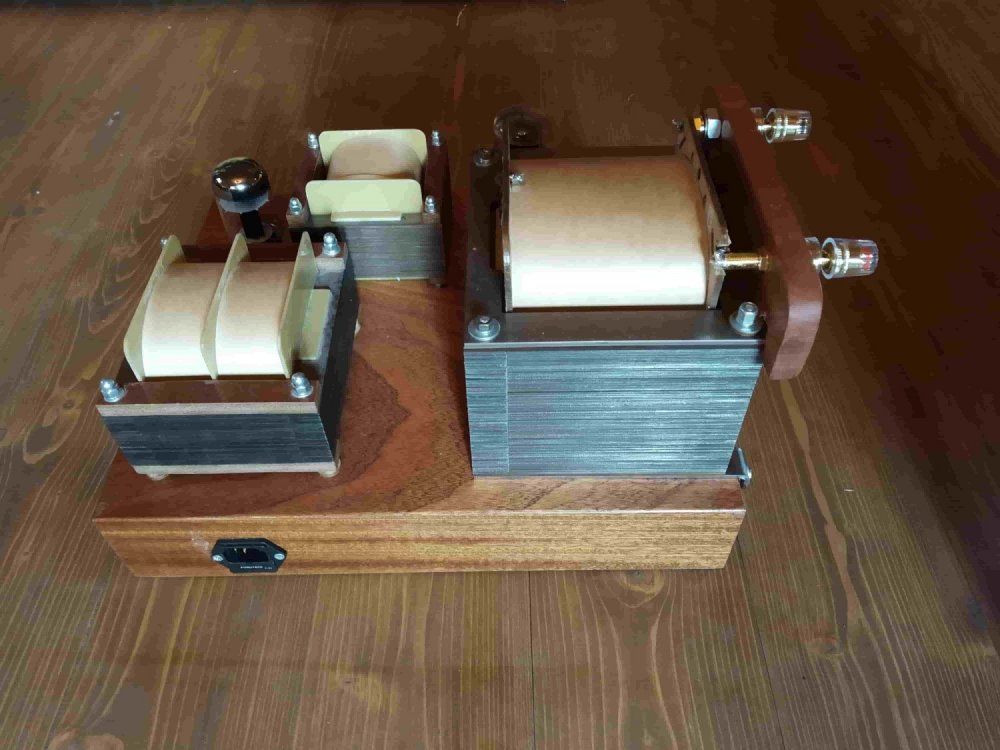

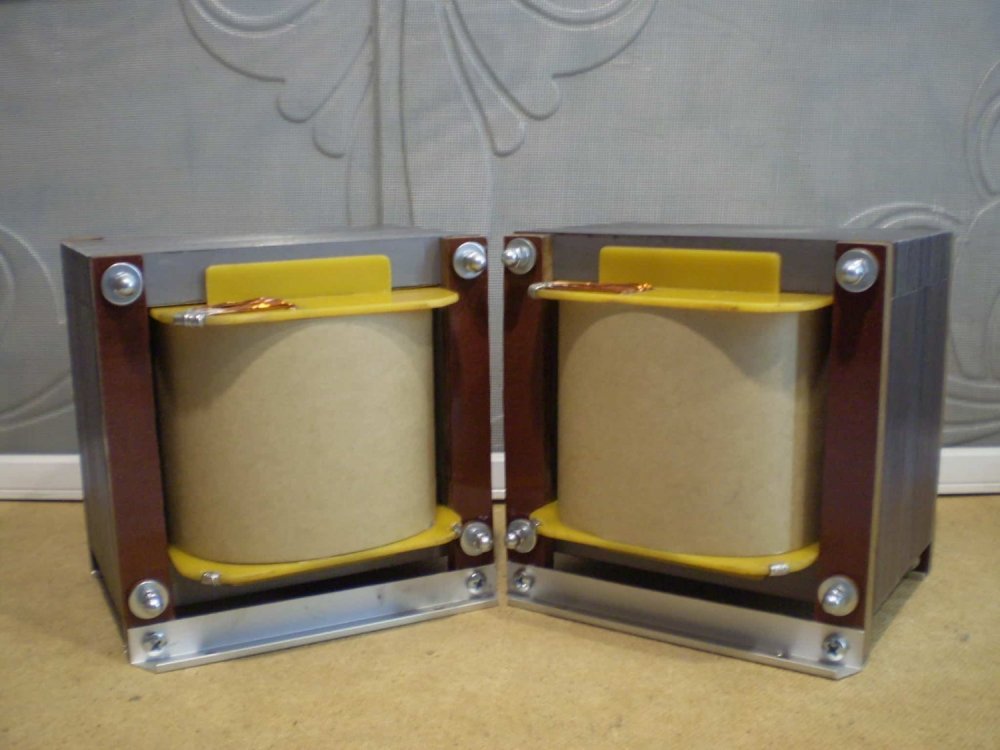

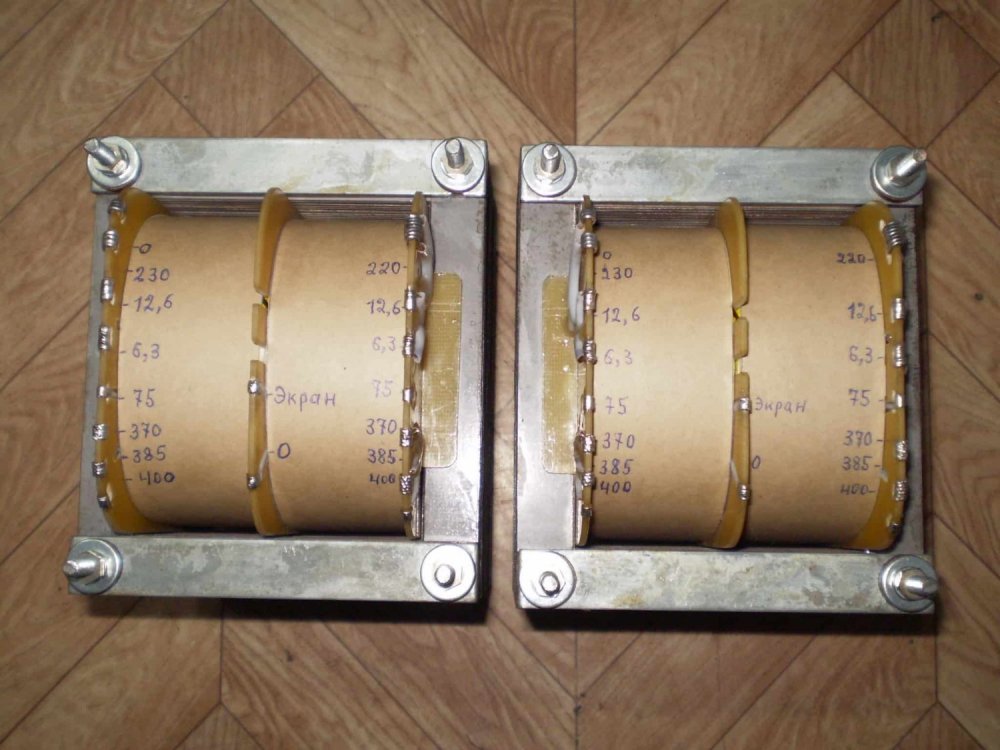

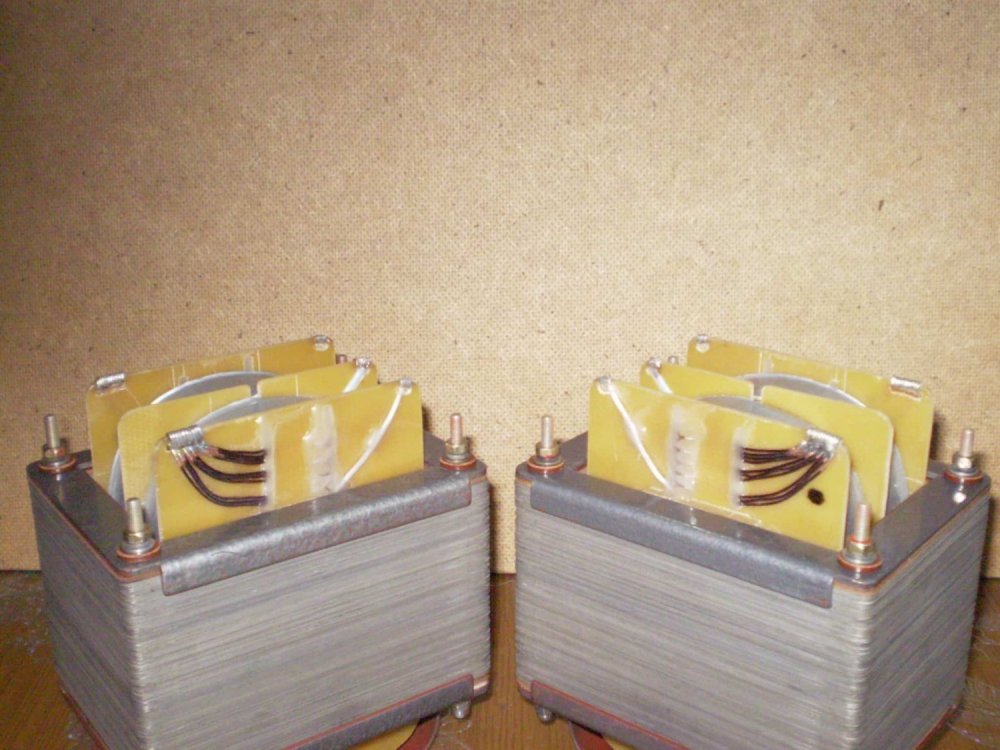

Выкладываю на всеобщее обозрение своё творение. Может кому поспособствует. Адептов брендовых трансформаторов, конденсаторов, регуляторов и прочего - прошу категорически воздержаться от комментирования, тема не об этом. _________________________________________________________________ Собираем усилитель. Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя. Руководство содержит принципиальную схему,а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото,а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото. Здравствуйте уважаемые читатели. В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить. Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится. Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проекты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя. Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает. Ну, приступим. ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК. Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки. Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно. Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной. Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили. Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации. Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров. При пайке ни в коем случае нельзя применять какие либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль.15 points

-

15 points

-

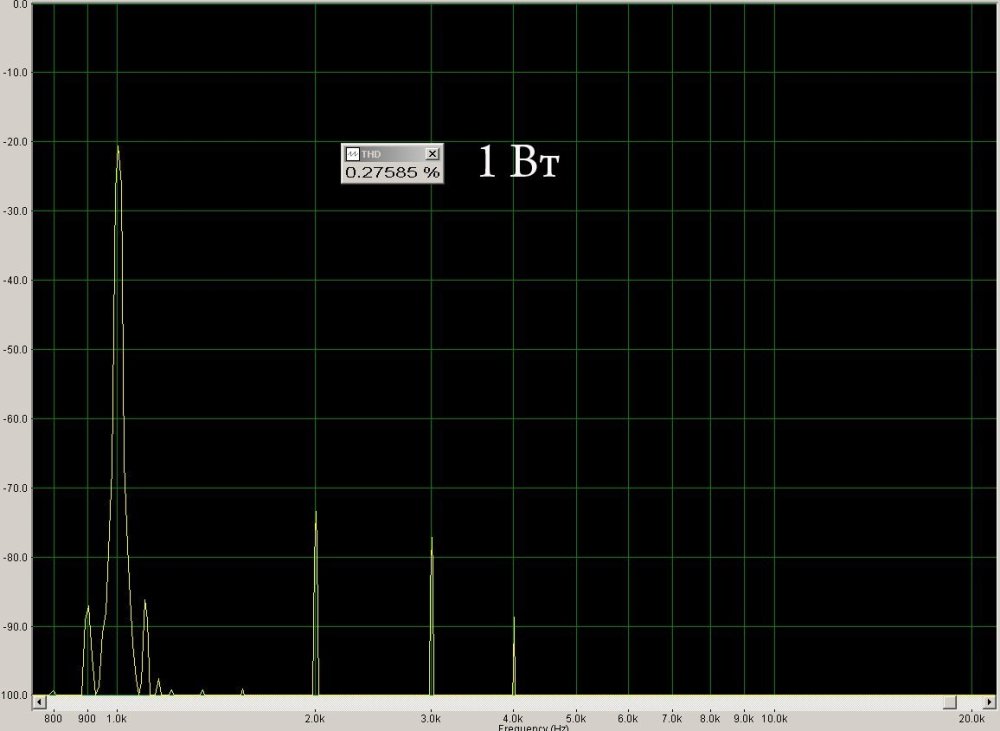

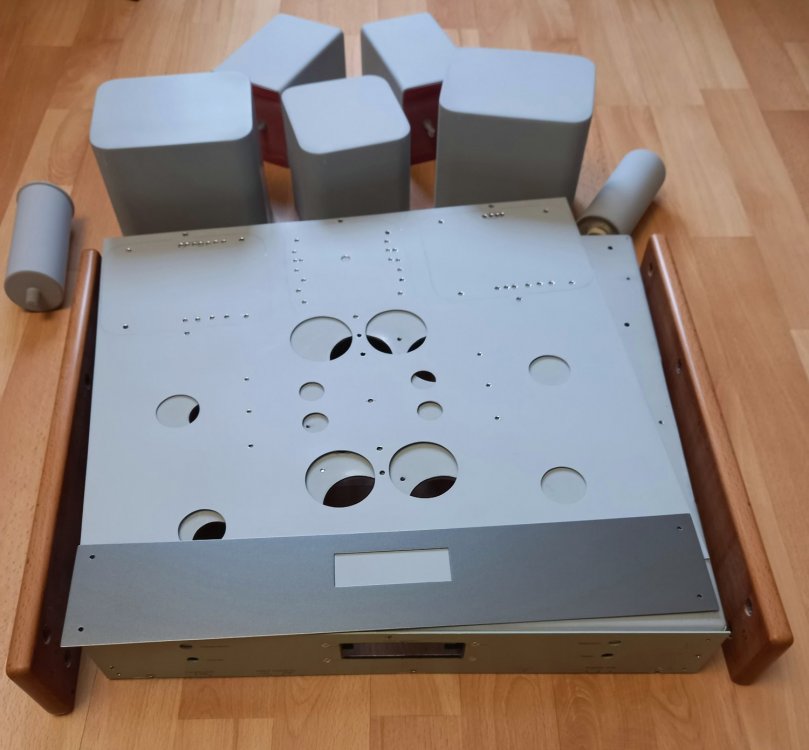

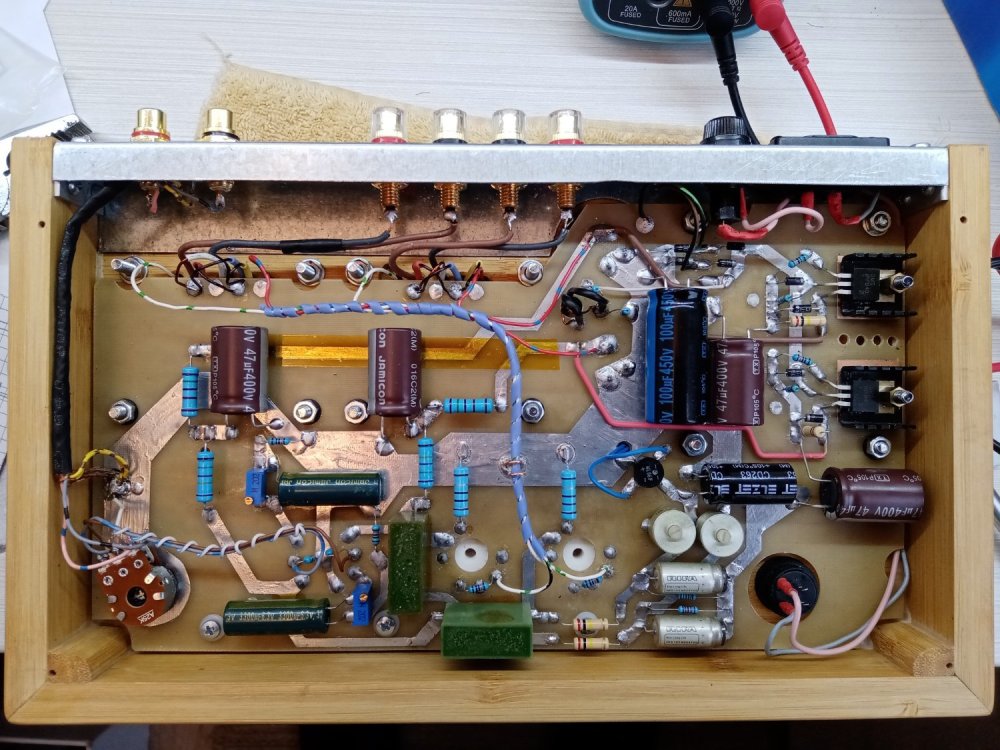

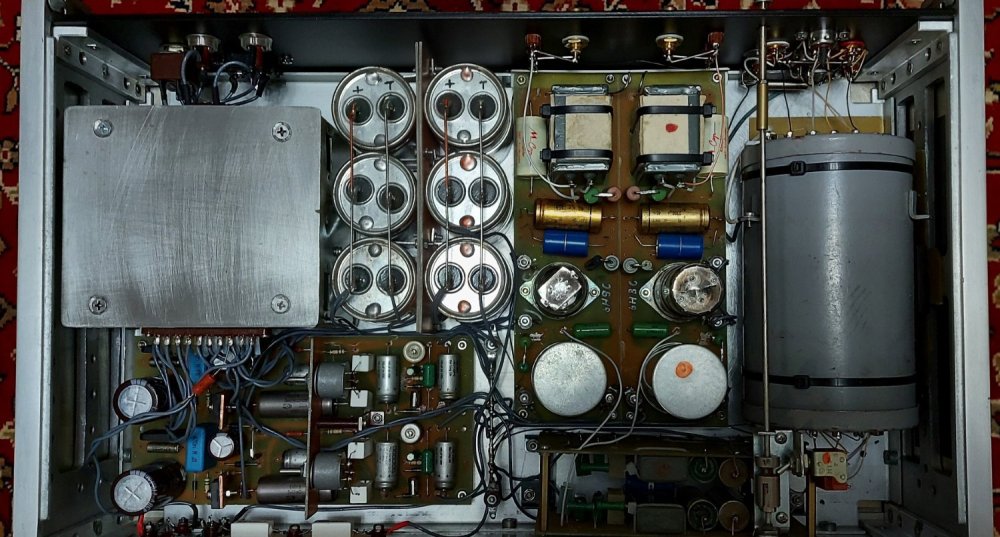

Есть прелесть в миниатюрных ламповых, это да! РР-проект посвящен хорошему звуковому трансформатору из прошлого – ТВЗ-1-6. Усилитель (каждый канал) трехкаскадный, выполнен по традиционной схеме: первый каскад (1/2 6Н1П) – реостатный усилитель напряжения. Второй каскад (2/2 6Н1П) – фазоинвертор с разделенной нагрузкой, гальванически связан с каскадом усиления напряжения для минимизации фазовых искажений. Выходной каскад на 6П1П(-ЕВ) в типовом режиме, в кл. А. Смещение фиксированное. Для снижения нелинейных искажений, расширения частотного диапазона и снижения выходного сопротивления усилитель охвачен петлей неглубокой общей отрицательной обратной связи. Её глубина выбрана в ходе макетирования из соображений приемлемости указанных параметров. Выброс на переходной характеристике полностью устранен дополнительной цепью коррекции в цепи общей ООС. В звуковых цепях применены прецизионные резисторы С2-хх, разделительные конденсаторы с фторопластовым диэлектриком ФТ-2, в катодных цепях – оригинальные ELNA Cerafine. В выпрямителях использованы ультрабыстрые диоды, электролитические конденсаторы Nichicon и полипропиленовые Epcos. Каждый канал усилителя питается от своего силового трансформатора и своих выпрямителей, то есть по сути т.н. «двойное моно». В каждом канале – свой регулятор громкости, что бывает удобно. Усилитель облагорожен деревянными накладками из ясеня (обработаны маслом). Параметры: Максимальная выходная мощность до ограничения – 9 Вт/канал при Rн 4 Ом (Кг = 1%, 1 кГц); Номинальная выходная мощность – 4…6 Вт/канал; Диапазон воспроизводимых частот (Рвых 1,5 Вт) – 20 Гц (0 дБ) … 40 кГц (-1 дБ) Коэффициент гармоник при Рвых 1 Вт (1 кГц) – 0,25%, при Рвых 9 Вт (1 кГц) – 1%; Выходное сопротивление – 2,5 Ом; Соотношение сигнал/шум на выходе – -82 дБ; Как-то так.15 points

-

15 points

-

15 points

-

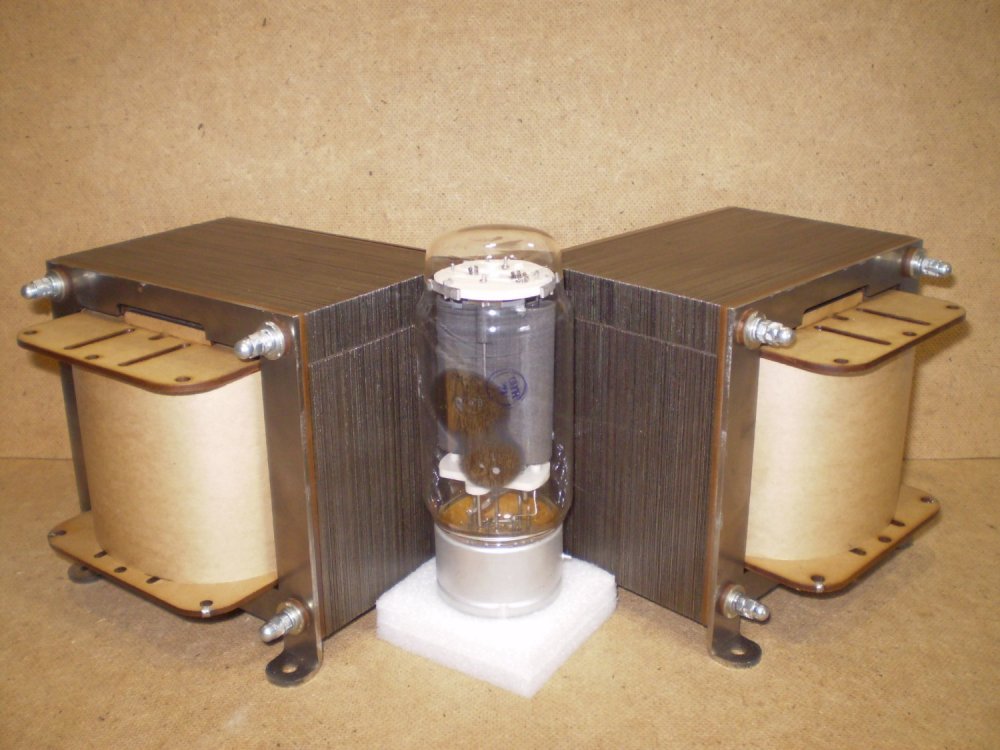

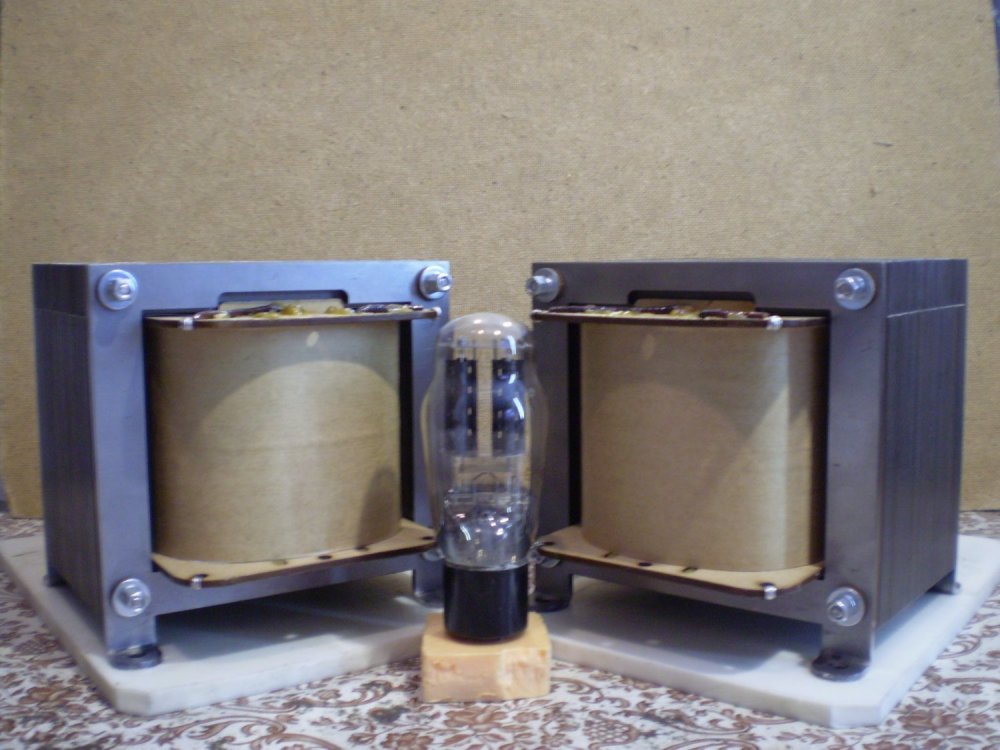

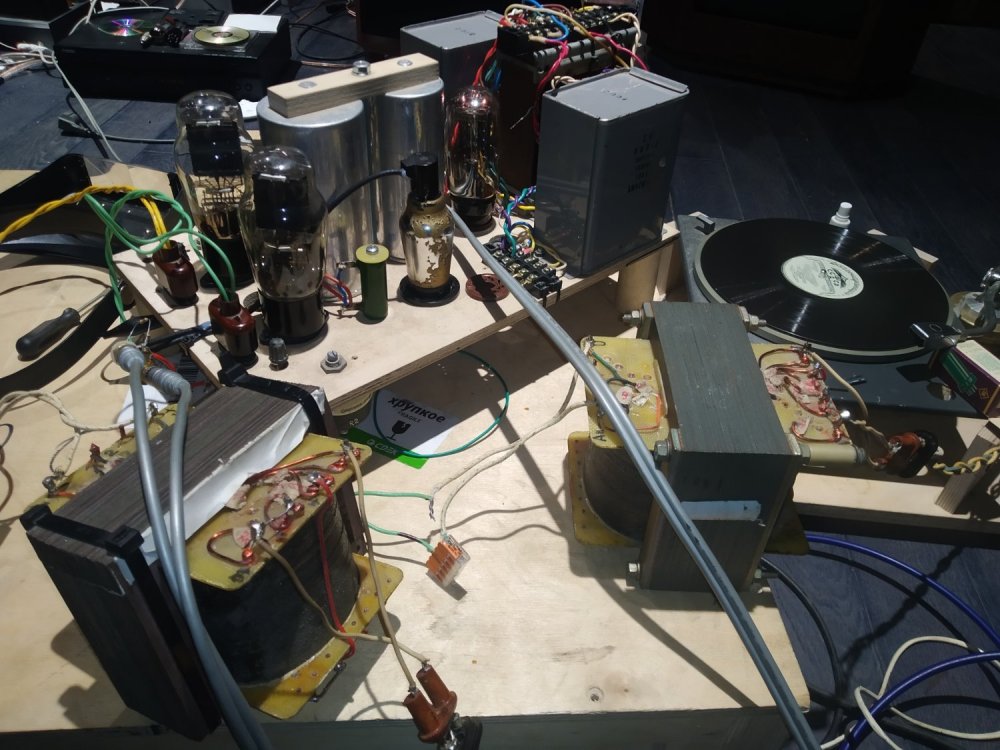

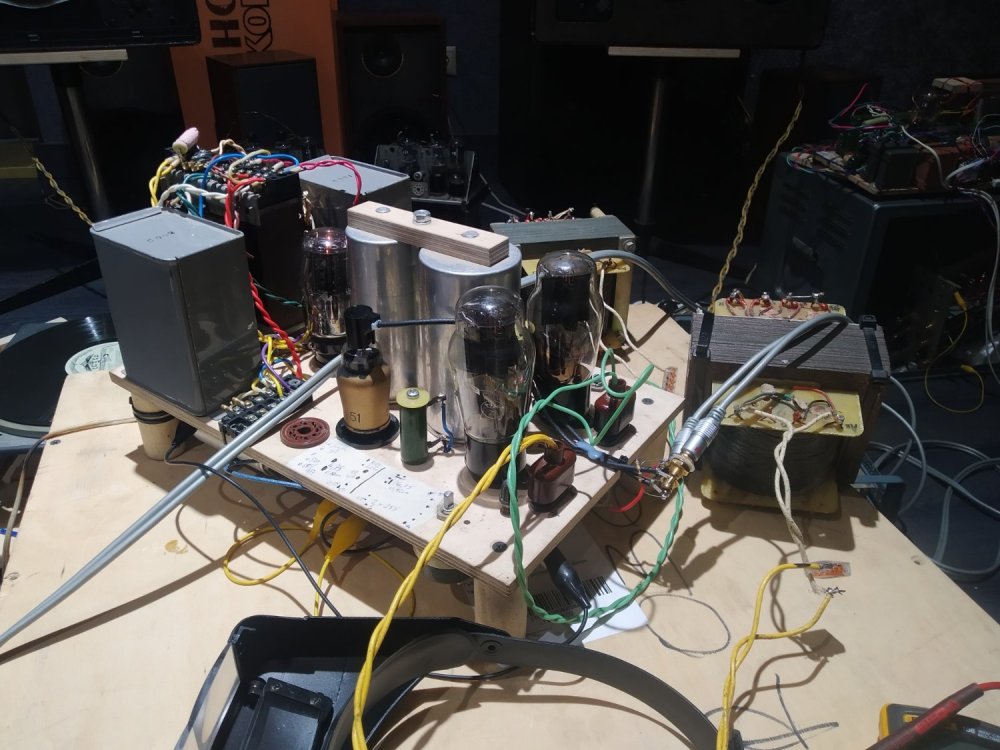

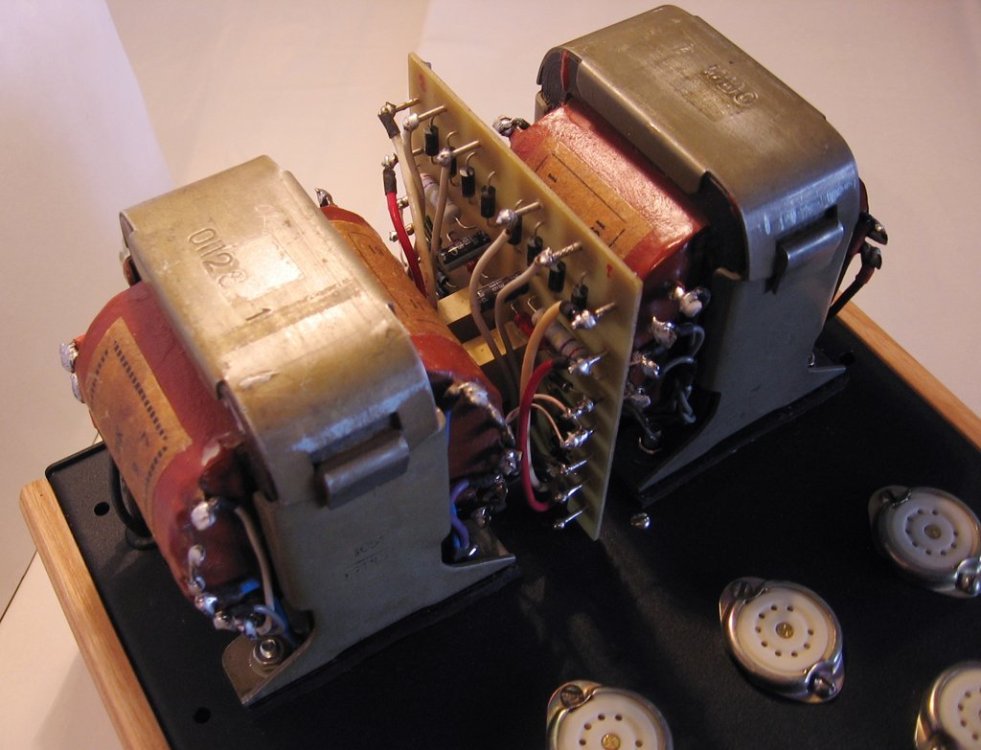

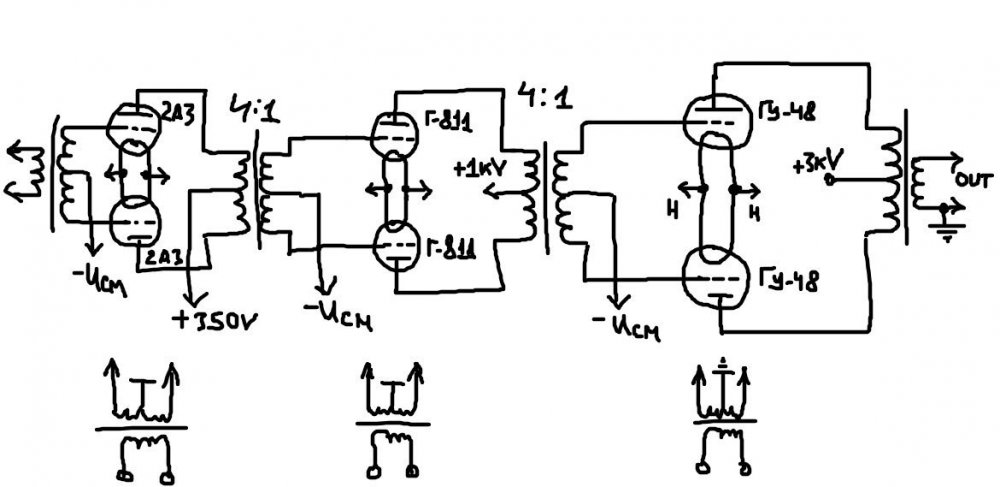

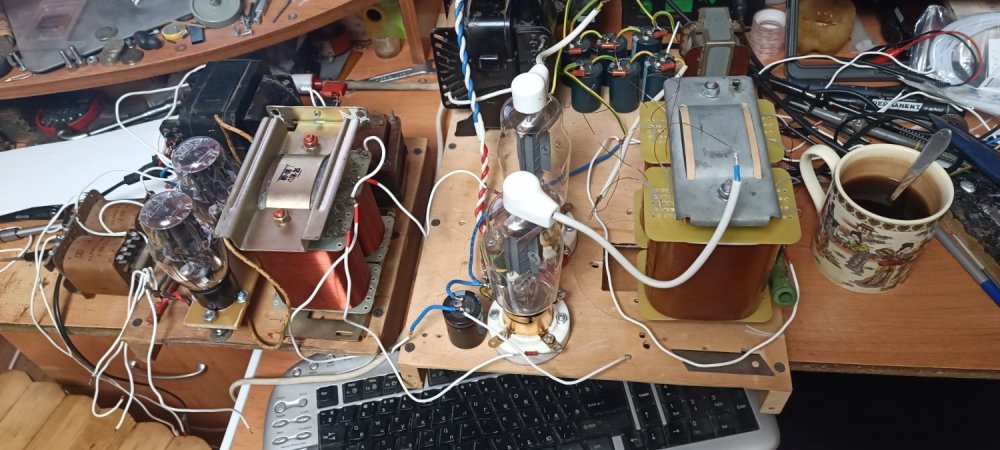

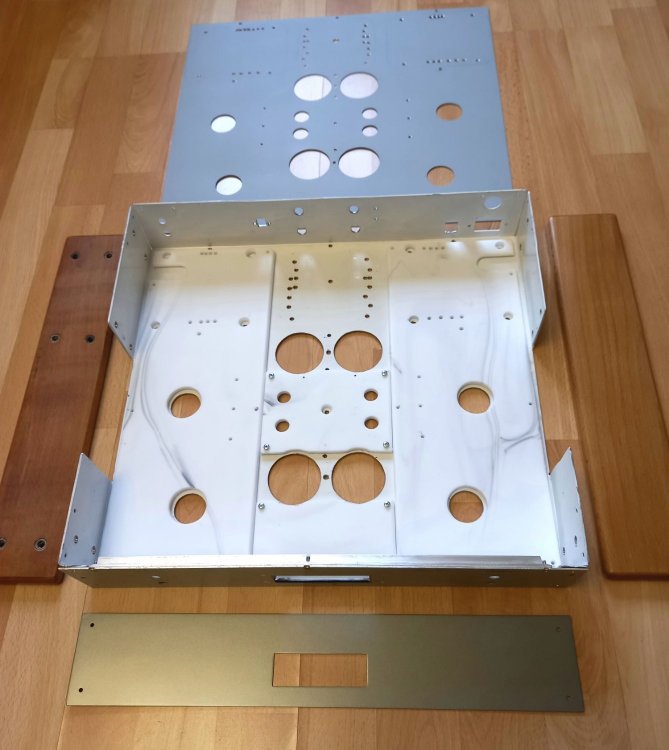

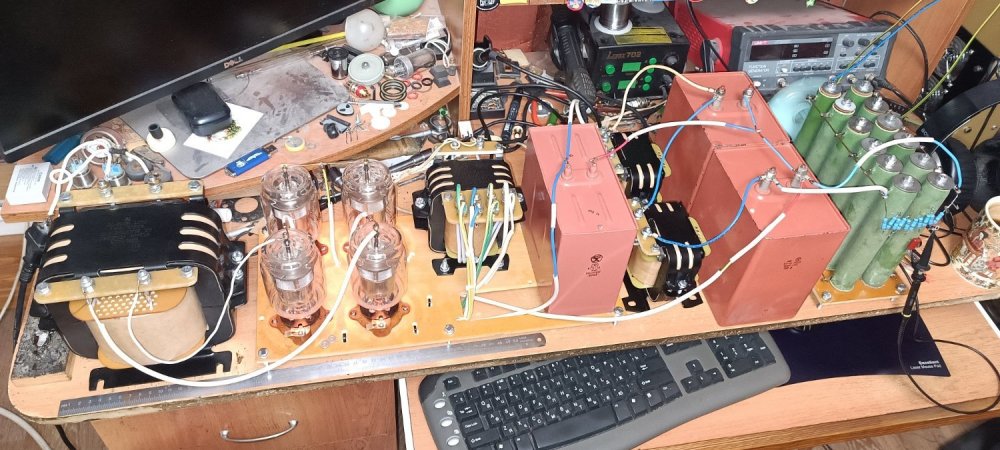

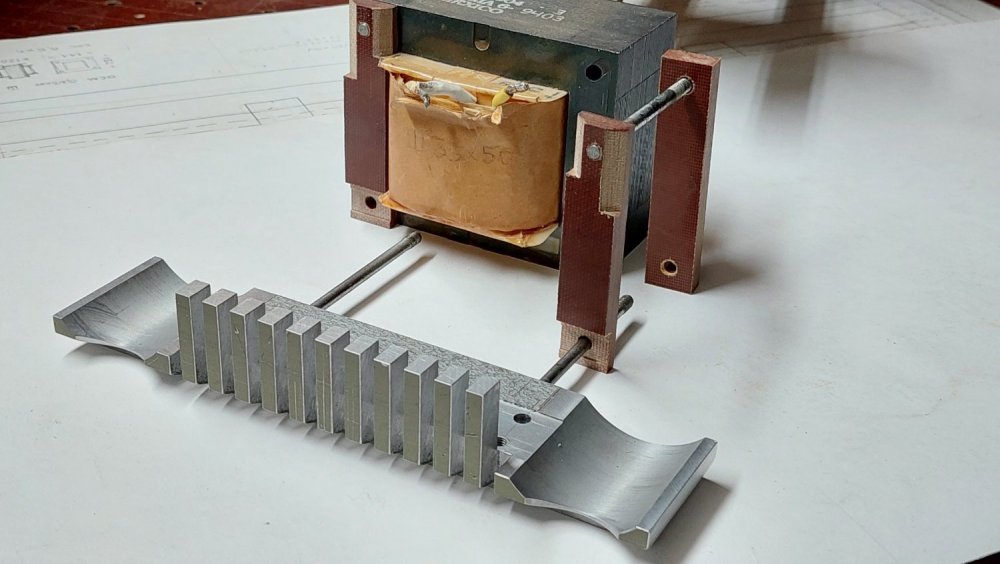

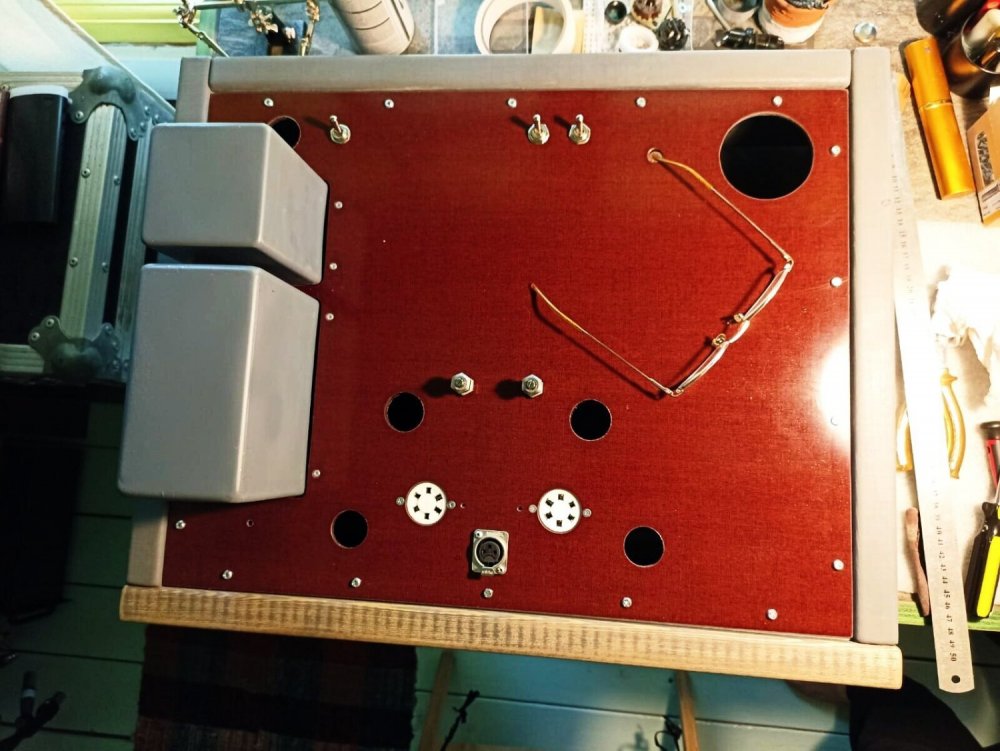

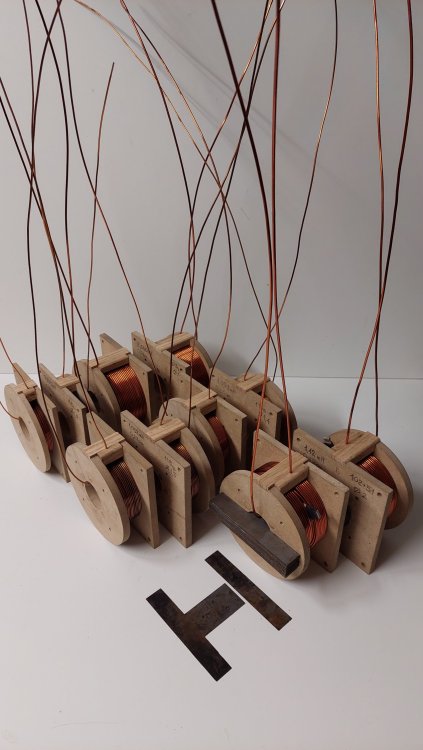

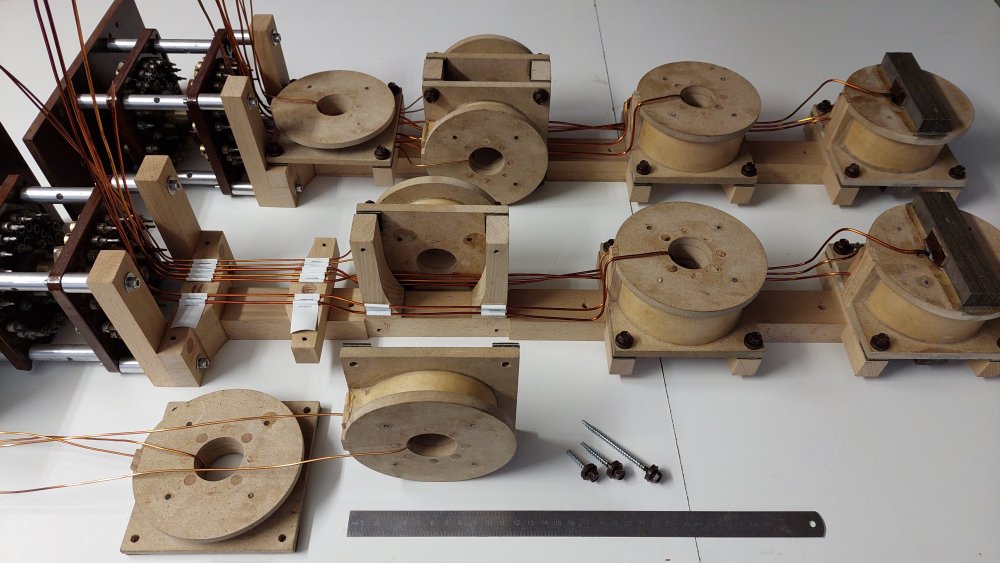

Приветствую всех! Идея данного проекта родилась достаточно давно. Ещё более десяти лет назад, когда я дособрал свой SE на ГМ-70, я сразу стал думать об усилителе на лампе ГУ-48. Почему именно эта лампа? Даже не знаю, понравилась она мне чисто визуально. Или же тот факт, что самый дорогой серийный усилитель был собран на такой лампе - сейчас я уже и не вспомню. Хотя изначально колебался между ней и ГУ-81М - тем более, что будучи неразумным студентом, даже думал именно на ней собрать однотакт - и даже создал на старом аудиопортале таковую схему (где и был высмеян - вполне себе за дело). Но к ГУ-48 "душа лежала" чтоли больше... Хоть и мощности с неё снять можно меньше (но так ли это важно, если мощность приближается к сотне ватт?) В общем, старт проекту был дан в 2021 году - начал собирать первые детали. Тогда же и сформировалась концепция - двухтактник в класса А2 или АВ2 - в макете хотелось бы опробовать оба режима. И тут конечно у читателя возникнет первый вопрос - ЗАЧЕМ? А просто потому, что мне захотелось. Сделать усилитель, который посути, никто (или почти никто) не делал - однотакт на этой лампе изделие хоть и сложное, но раз уж оно даже до серийного дошло - то не такое уж и уникальное. А уж самодельщиков этот однотакт сделавших - вполне себе достаточное число. В общем, двухтакт так двухтакт, решил я - проблем с подмагничиванием нет, при тех же габаритах выходника получаем и полосу шире (в теории) и КПД выше (для класса АВ) или выше мощность (для класса А). В А2 я прикинул - это более 200вт. Для АВ2- в теории до киловатта (в реальности думаю поменьше, но всё равно). К сожалению, проект был заброшен на два года и "воскрес" только в 2023 году - тогда же закупился проводом и началась намотка трансформаторов. Неспешная, но началась. И теперь можно рассказать про саму концепцию этого усилителя. Полностью трансформаторный трёхкаскадный или четырёхкаскадный усилитель (если первый каскад и будет, то он будет тоже трансформаторный) - и за исключением первого каскада (если он будет) - полностью двухтактный. Драйвер - на лампах 6С4С в PP (класс А1) + Г-811 в PP (класс А2 - лампы эти очевидно работают только с токами сетки), первый каскад (который раскачивает 6С4С) - на мелкой лампе (тестил с 6Э5П), но повторюсь - не факт, что этот первый каскад будет - можно раскачивать 6С4С через повышающий входной транс - у меня весьма мощный пред, которому это под силу. В итоге первая "прикидочная" схема выглядела примерно так. По итогу макетирования драйвера поменялся коэффициент трансформации межкаскадников - он стал 3 к 1. И я усомнился, что смогу сделать приемлемый уровень фона с накалом переменным током. Поэтому на данный момент накал всех ламп планируется постоянным током. А может быть, даже стабилизированным (но вероятно - это будет касаться только драйвера - сделать стаб на 20а и 10в та ещё задача). А тут собственно фото первых двух каскадов драйвера - на входе поставил 6Э5П, работающую на фазоинверсный трансик от УПВ-1,25 (который, впрочем, оказался весьма "кривым" и я буду мотать свой транс), которая раскачивает уже 6С4С. Режим ламп прямо сейчас особо не вспомню, но всё заснято на видео (есть целая серия видосов по этому проекту у меня на канале - ссылку напишу в конце поста), и можно всё найти и понять что и как весьма подробно. Тут ещё на выходе 6С4С стоит ТПП-322, чисто посмотреть как оно работает (и протестировать его в качестве УМ в RMAA - посмотреть искажения... Кстати, искажения удивили - на небольшой мощности я намерял 0,08% гармоник (что весьма порадовало). Ну а далее... Подрубаем Г-811 (собрав макет на отдельной фанерке со своим собственным БП на 1100в). И намотав конечно же межкаскадные трансы как на выход 6С4С (на железе от ТС-250), так и на выход Г-811. И вот если первые особенного из себя мало представляют (лампа то низкоомная!), то про вторые можно (и нужно!) рассказать подробнее. Дело в том, что Г-811 это лампа весьма специфическая. Это слабо сказано. Я бы сказал, лампа "упоротая" во всех смыслах. Огромное (даже дичайшее) усиление для триода, высокое внутреннее сопротивление, высокое анодное.. Работа с токами сетки по-умолчанию... И это приводит к тому, что для этой "упоротой" лампы нужен точно такой же упоротый транс. Пентодный. Ибо лампа посути - триод с пентодными характеристиками. По итогу изготовлено аж ТРИ итерации выходного (драйверного) транса для этого собственно, драйверного каскада. Железо - от ТС-310. Схема намотки такая: На каждой из двух катушек: сначала секция первички - 8 слоёв провода 0,355 по 230 витков в слое, всего 1840 витков. После - вся вторичка, 6 слоёв провода 0,45мм, по 193 витка в слое, всего 1158 витков. И после - вторая секция первички, тоже 1840 витков в 8 слоях. Межсекционная изоляция - 4 слоя электрокартона 0,5мм, межслойная - бумага 0,1мм. Первички соединяются перекрётстно, вторички - последовательно. Межобмоточная ёмкость такого транса - меньше 1нф, и этого достаточно, чтобы полоса на полной мощности была 10Гц-25кГц (а малосигнальная ещё шире), что более чем достаточно. Режим работы ламп - анодное чуть меньше 1100в, смещение +15в (подавал с лабораторного БП - удобно при макетировании), ток порядка 50мА. Лампы вообще довольно "дубовые" - спокойно рассеивают на аноде более 60вт без покраснения анодов. В итогу на выходе драйвера (на нагрузке в 1кОм) получал неискажённую мощность около 40Вт - что должно с лихвой хватить для раскачки ГУ-48. На фото межкаскадный транс, да. Пока замотал снаружи лакотканью, но мож смотаю её и накручу электрокартон с эпоксидкой - так прочнее. Кстати! Каскад был отслушан в качестве УМ (в моно, конечно), для этого я на выход ставил обычный ТАН-138 и накальные обмотки на акустику. Звук очень даже порадовал - вообще прям вот ОНО для рока и металла! Ну а дальше уже можно было приступать к намотке разных моточных изделий. Например, анодные трансформаторы для выходного каскада. Катушки анодников. Первичка - 2мм проводом, вторичка - 0,67мм (по лаку 0,71) - на напряжение 2100в переменки. Готовые анодники. Железо ОСМ-1,0. Накальные трансформаторы выходного каскада. Два собственно на лампы (они по краям), а два... Да, для газотронов. БП выходного каскада на напряжение порядка 2,5кв решено было делать газотронным. Почему? Потому что мне так захотелось - на диодах может сделать каждый, и это тупо не интересно. А вот поставить столь забытую уже сейчас технологию - почему бы и нет? Тем более интересно, что из этого получится. Спойлер - БП был вполне себе отмакетирован и получены первые результаты. Да, на фото трансы ещё без выводных колодок - но сейчас это уже доделано. Или вот дроссели питания выходного каскада (железо ОСМ-0,16). А вот и макет собтвенно, выпрямителя. Тут всё просто - анодник подаёт напряжение порядка 2100в на газотронный мост из газотронов ГГ1-2/5. После моста сразу же - 6мкф 3кв КБГ-П, после - первый дроссель, за ним - 100мкф 3кв К75-40А, после второй дроссель - за ним ещё такй же кап. Дроссели порядка 1Гн (у первого зазор больше чем у второго) - после экспериментов понял, что можно было бы смело мотать сильно на бОльшую индуктивность, но посути и так запредельно всё - пульсации на нагрузке (блок из 12 резисторов ПЭВ-100 общим сопротивлением 6кОм, обдуваемый вентилятором от микроволновки) составляют не более 10-15мВ, форма пульсаций - чисто синус 100Гц. Кто-то конечно спросит, почему взял именно такие газотроны? Всё просто - они были выбраны по причине их доступности, дешевизны, и что характерно, вполне доступных панелек (подходят от ГМИ-83 и их можно купить в отличии от ГГ1-0,5/5, у которых панельки гораздо более редкие и проще сразу с нуля самодельные точить, что более трудоёмко и дорого). Кроме того, они... внезано, светятся! Да, ГГ1-0,5/5, несмотря на более "красивую" форму колбы, даже в полной темноте вообще не видно что светятся, ибо полностью экранированы. А у 2/5 есть вполне себе такое "окно" из сеточки, через которое разряд весьма ярко виден. Ну и последнее - запас по току, что оказалось весьма полезно (не факт, что более слабые газотроны выдержали бы такое издевательство, как работу сразу на кап 6мкф после моста!). Да, у них есть один недостаток - это весьма злой накал (6,3в 7,5а), но учитывая общую масштабность проекта это не имеет никакого значения.. Накальники уже намотаны и работают весьма исправно.. Гоняю на макете сейчас, экспериментирую. Помехи кстати газотроны особо не производят. Поначалу были "иголки" колебательных процессов, когда мост работал сразу на дроссель, Сейчас, когда поставил сразу после моста кап, это явление ушло как класс. Да, вот так светятся газотроны во время работы. Глазом конечно не так ярко - но тем не менее. Ртутные были бы ярче и красивее, но они дороже и более редкие, увы. Вообще, есть идея собрать газотронный выпрямитель и для драйвера - да ладно идея - уже закуплены ГДРовские газотроны G10/1DV (которых с лихвой хватило бы и на саму ГУ-48, но они будут запитывать драйвер, да. Вот такие. Да, у них американский цоколь аля та же 811я, 300В и иже с ними, что весьма удобно (панельки есть любые и в огромном кол-ве, я себе заказал тоже байонетные, и колпачки на анод тоже). В общем, вот такой проект. Ещё предстоит намотать ТОННЫ железа буквально - моточные изделия под весь драйвер, ну и конечно - выходники - на стержневом железе ОС-2,5 (стержневые трансы со скруглённым керном - будет удобно изготавливать каркасы и мотать тоже!). Вот их фото. В общем, как-то так. Кто дочитал, тот молодец. Принимаю конструктивную критику (а не всякое "зОчем, нахрена, если есть шЭсть_пэ_тройка" или подобное), ну и конечно - последнее на данный момент видео из цикла видео про этот усилитель на моём канале, как же без этого.14 points

-

Долгий и нудный процесс покраски закончил! Причем принудительно! Понял, что идеала не достичь, оставил как есть. На такой цвет навел дизайн 60десятых, с оформлением под слоновую кость. Ну вот и сделал. Сегодня прям в нетерпеж было охота посмотреть,что получилось. Внутри еще пусто. Собирал буквально на коленке, боялся ударить или поцарапать. Краска еще не скоро примет окончательную твердость. Это цвет "слоновая кость" , не белый. фото относительно бумаги А4.14 points

-

Краткие итоги нескольких предыдущих насыщенных дней: Схемотехника данного усилителя, как и его предка, себя полностью оправдала во всех моих ожиданиях. Перенос усилителя на новое шасси с переводом выхода на прямонакалы, переводом драйвера на индивидуальное поканальное анодное питание, заменой выпрямителя смещения на ртутный газотрон оказались чуть более затратными по физическим и эмоциональным аспектам, чем я планировал ранее, но результат того стоил! В итоге имею довольно универсальный по применяемым лампам и прекрасно звучащий усилитель, способный справляться с моими рупорными АС. В выходной мощности я ничего не выиграл, так как трансформаторы не менялись, а режимы ламп плюс-минус идентичные, зато улучшил контроль АС, имея более низкоомную лампу на выходе. Почти два дня ушло у меня на "разборки" с БП смещения, и в итоге я вернулся к концепции, применённой в предыдущем усилителе. Она мне ближе всего по результатам субъективной оценки звучания. Подробнее расскажу, если будет к этому интерес. Хотел бы только отметить факт, что все данные наработки и опытные замечания имеют сугубо индивидуальный прикладной характер, то есть работают прекрасно у меня в системе, но могу не работать у других. Прошу это учитывать и не судить огульно с высоты собственного мнения ). Результатом я очень доволен и это самое главное! Хочу выразить благодарность всем тем людям, кто помогал мне комплектующими, дельными советами, подсказками и разумной критикой! Ваш вклад будет звучать каждой нотой музыки, которую я слушаю душой и сердцем!14 points

-

Вести с верфей. Промежуточные итоги. Усилитель собран и уже трудится второй день. На днях ожидаю прибытия 2А3, а пока слушаю с Sylvania 6V6G. Кстати, сделал так, что усилитель легко принимает многие выходные лампы, естественно с оперативной подстройкой смещения. Можно ставить 45, 2A3, 6V6, 6F6, 6L6, KT66, 42 и 807 c переходниками. Мне это показалось удобным и потому врезал два комплекта панелек (октальные и UX4). Звучанием доволен и жду прямонакалы! Провёл некоторую качественную модернизацию, как и планировал, даже больше - сделал индивидуальное питание для входного каскада, поканальные СLC фильтры. В основном использую неполярные бумажные ёмкости, электролитов минимум, и те “звучащие” и проверенные практикой. Выпрямление смещения на газотроне 83, анодное - 872. Чуть повозился, чтобы при таком малом токе в ОППВ зажглись обе половинки. Анодное получил даже больше, чем планировал по расчётам (308-310В для выходного каскада и 312-314В для входного - и это для бестрансформаторного ОППВ) чем очень доволен. В общем, компромиссов всё меньше и меньше.14 points

-

14 points

-

У же где то, в какой то теме выкладывал, я делаю вот так, уже лет 10 а то и больше, резисторы не применяю впринципе. Замеры делал тогда же, результатов не помню, но они меня не напугали. Звук, особенно бас, становится более плотным, слитным, на маленькой громкости бас перестал пропадать, как было с резистором, выводы вклеены насмерть, паяется прямо на галетник, и при намотке отводы удобнее делать. Железо только обычное, от мелких сетевых трансформаторов, или наматываю из ленты. Пермаллои и прочее мне не играет, режет ухо. Индуктивность обычно от 7 до 12 Генри, 50 там вообще никчему, на 1 вольт. В первой секции 3 витка, в каждой последующей в 1,5 раза больше, ну разумеется с округлением. Иногда делаю вход не на конец обмотки, а от какой то части, бывает чувтвительности не хватает, а здесь можно раза в три увеличить выход.14 points

-

14 points

-

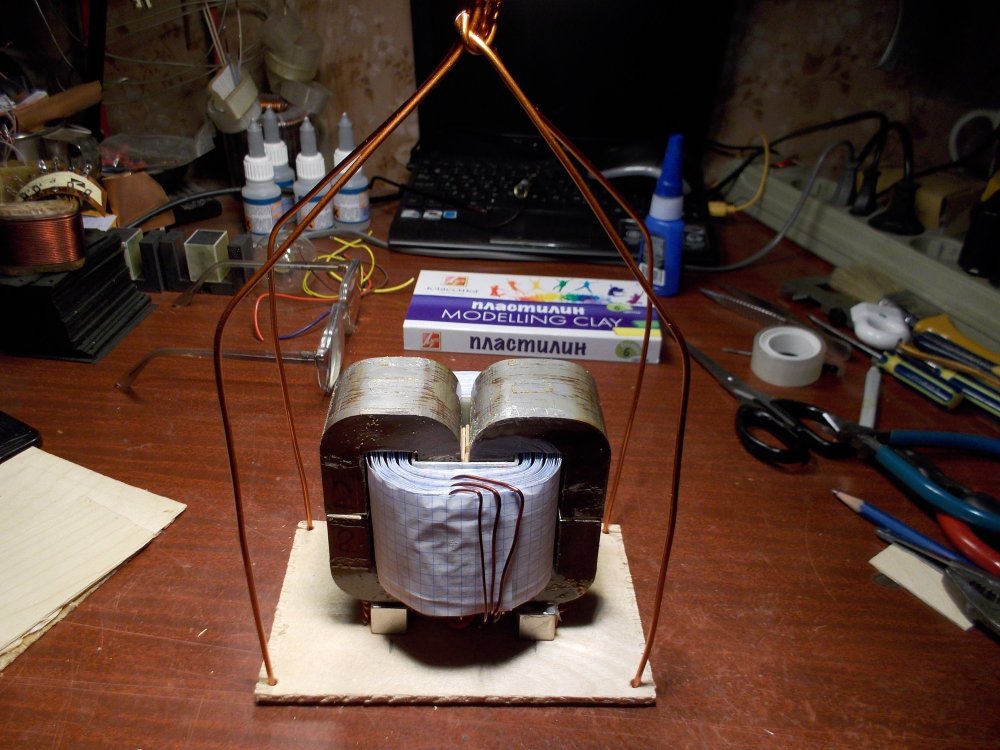

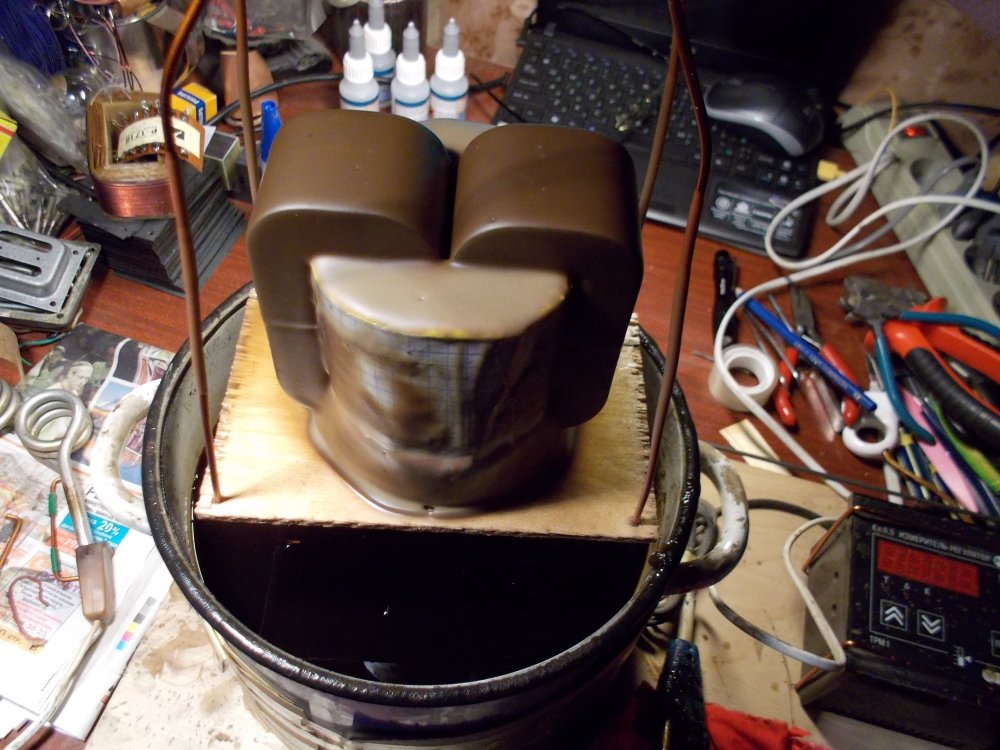

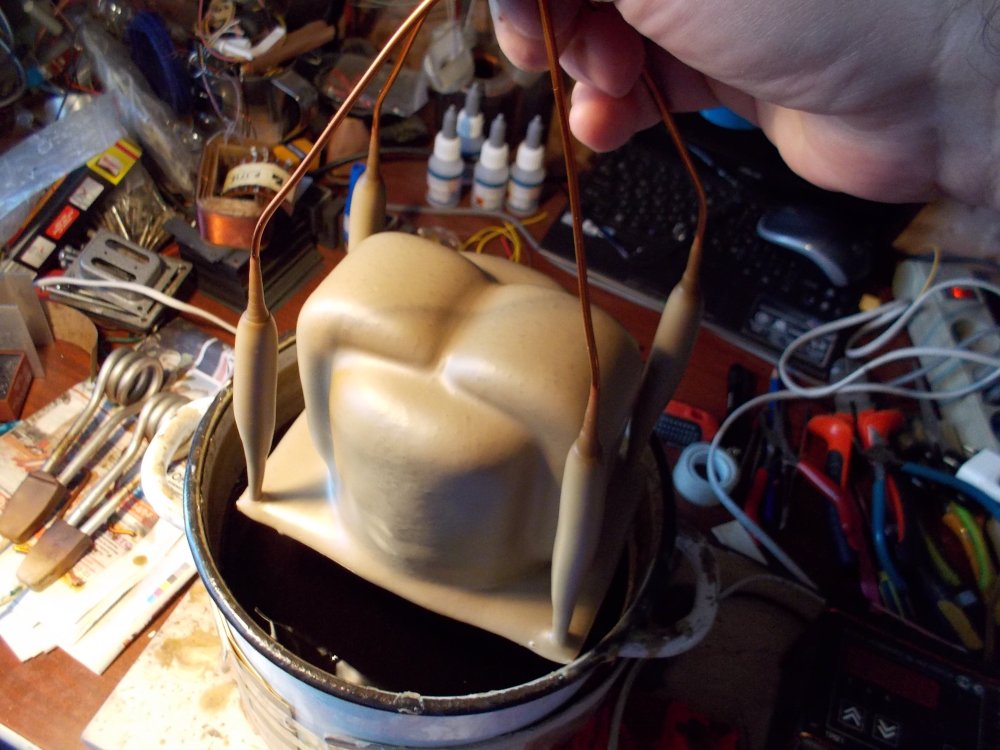

Крепкая фанерка, толстая проволока, кастрюля с расплавом парафина или церезина, двухкомпонентный силикон, любой, и очень желательна мелкая вакуумная камера, много пузырей. Насос от холодильника, казан по размеру, вакууметр, но он необязателен, и кусок поликарбоната 8-10 мм, прикрыть сверху. Трансформатор приподнимаем над фанеркой, у меня магниты, они и держат от сползания. Окунаем на 1-2 секунды, даём остыть, без вентилятора, ибо усаживается неравномерно, коряво получается. И количество погружений зависит от желаемой формы. Эти я делал в ресторан стилизованный под каменный век, усилитель на необработанном спиле дерева, с корой и трещинами, трансформаторы как булыжники, и покрашены под камень. Акстика - бесфоменные глыбы из папье-маше, с такой же покраской, только смесью цветов, на 4А28. На акустику наклеил настоящий мох разных цветов - сортов, получилось убойно. Что интересно, эта краска водорастворимая, видимо на ПВА, мох прижился и в тепле начал расползаться. Перед заливкой, трансформатор подвешивается внутри формы так, что бы не доставал до дна миллиметров 5-7. На фото видно как силикон кипит в вакууме, пузырей очень много.14 points

-

Мой опыт общения с 300В таков: В 90-х годах, работая в одном из салонов по продаже хайэнда, имел дело с небезызвестным усилителем Cary 300SEI. Это однотактный интегральник, имеющий историю и своих почитателей. Работал этот усилитель в связке с Klipschorn и Heresy II, и звучало это с определённым шармом! Отлично слушался старый джаз, блюз. Тогда я и заинтересовался этой лампой и вообще прямонакалами. 300В были производства Cetron, если память не изменяет. Чуть позднее появился ещё один серийный аппарат на 300В - это Manley 300B SE/PP Classic и Retro (с кенотронным выпрямлением). Данный вариант меня к удивлению ничем не поразил и даже было непонятно, где тот самый знаменитый "вкус" трёхсотки!? В нём были установлены уже 300В Sovtek. Ещё через год-два я решил уже собрать что-то в совершенно другой концепции и вот тогда почувствовать как должна звучать 300В! В качестве схемотехнического прототипа был выбран Шишидовский вариант из Вестника. Закуплены моточные, изготовлено чисто медное шасси из листа 5мм (в Туле изготавливали на заводе), полный фарш из BG по кругу и Riken Ohm, переменник TKD, который потом переключил в L-аттенюацию. В итоге получилось следующее - 6SN7 в SRPP работал на 6F6 в триоде с межкаскадником Tango NC-20, далее 300В Светлана (оригинальные и новодельные WE 300В я так никогда и не имел возможности послушать, только пощупать в красивой коробочке))). 300В работала на аморфный выходник Tamura F7002 (c номером могу уже ошибиться, но серию помню точно). Анодно питание - Транс и дроссель от Sowther, кенотрон 5U4G, естенственно WKZ (куда же без него в те времена золотые!). Играло это чудо-творение на рупорные реплики TP1 от Lowther c EX2, EX4, PM2A и PM6A. Тогда я увлёкся разработкой рупорных АС на ШП и продукция Lowther во всём ассортименте прошла через мои руки, кроме DX-серии. Некотрое время потратил на доводку этого усилителя, варианты коммутации межкаскадника (благо там есть возможность переключения) и понял, что это не совсем то, что хотелось бы получить от идеального однотактного усилителя. Вкус есть, а насыщения музыкой нет! В те же времена я заитнтересовался и 2А3, зная хорошо Артура и начитавшись Class A. Была собрана пара усилителеей разных по схемотехнике на этой лампе. В простейшем варианте один был даже двухкаскадным на 6SN7+2А3 на моточных Sowter, а второй - трёхкаскажный по аналогии с Шишидовским. Так вот, самый простой усилитель на 2А3 в пух и прах переиграл монстра на 300В, не оставив ему ни единого шанса. Так я и влюбился в 2А3, сочетающую в себе потрясающую музыкальность, близкую мне сигнатуру и вполне приемлемую мощность для используемых АС. В отличие от 2А3 300В всегда у меня звучала более жирно, окрашено и размашисто. Для джаза и блюза это было однозначно хорошо, но для академической музыки, рока - это большой минус! Тогда я ещё не работал с бестрансформаторным питанием и фиксированным смещением и, возможно, не до конца раскрыл потенциал 300В. Далее, в конце 90-х на рубеже 2000-х уже был собран мой предыдущий Лофтин на 2А3. Сначала он работал в трансформаторном варианте питания анодного, потом быо переведён на ОППВ, затем на удвоитель бестрансформаторный, затем появились выходные трансы - произведения искусства от Дмитрия (ULF), Никита их хорошо помнит! ))) Ну и поехало- понеслось... Итог: 300В очень хороший прямонакал, дающий достаточно много качественной выходной мощности, имеющий специфический почерк звучания - окрас, придающий шарм некоторым музыкальным жанрам. 2А3 для меня - королева, с аристократической сдержанной подачей, выверенной до мелочей, борлее нейтральная и универсальная с прекрасной музыкальной сигнатурой. Надеюсь, что смог донести результаты своих опытов в понятной форме.13 points

-

В общем новости по проекту. Схема выпрямителя анодного для выходного каскада определилась полностью - после моста будет стоять кап К75-15 на 10мкф 3кв, после дроссель с зазором 0,3мм - его индуктивность 1,3гн, после - кап К75-40А на 100мкф 3кв ->дроссель на 1,8гн (зазор 0,15мм) -> К75-40А 100мкф 3кв. Напряжение на нагрузке 2,8кв, пульсации переменной составляющей 100гц порядка 7-10мв. Также "причесал" дроссели - сделал для них нормальные колодки. Дроссели склеены эпоксидкой по зазору - теперь не издают ни звука. Ну и доделал накальники (напаял наконечники на выводы вторички - там 3 по 2,1мм провода если что намотано) и пробно накалил обе лампы. Напряжение под нагрузкой 10,5в. Далее буду экспериментировать с накалом постоянкой.13 points

-

13 points

-

Вот ведь странно. Сторонники тяжелой атлетики могли бы, наверное, привести и какие-то впечатляющие аргументы, помимо шедевров слесарного мастерства. Для многих форумчан не в диковинку, что 0,2 ватта – это весьма громко, полнокровно, жизнеподобно и трехмерно, и для этого не обязательно иметь центнеры или фарады. Что же до желтых страниц, то – ну да, есть особенности работы с импульсами, и можно четко видеть как Фурье тужится, чтобы дать нам понять, каким требованиям соответствовать. Но конкретно здесь вопрос рассматривается вообще, а не в отношении звуковых сигналов, у которых с инфранизкими компонентами особые отношения. Мы ведь помним, что звуки – это то, что исходно рождается в воздухе, а воздух дифференцирует. Ну нет полноценного меандра или прямоугольного сигнала, особенно НЧ, в реальном звуке; воздух - дифцепочка; фронты вот они, а постоянная составляющая в аудио – это ветер, и если он ламинарный, то его особо и не слышно, уши не обучены, а если лапидарный, то это уже и не постоянка. Самые низкочастотные компоненты все же определяются вполне конечными размерами инструментов, и ниже определенных частот просто не могут значимо возбудиться - поэтому, если не ставить перед собой задачу воспроизвести сейсмику, авиацию, артиллерию, стихии или пресловутое «дыхание зала», то, кажется, построение высоких башен является хотя и возможным, но далеко не единственно возможным рецептом, и даже более того. Вот есть у меня довольно интересная французская запись «Ромео и Джульетты» Прокофьева, но это «запись по трансляции» с живого спектакля – ну как же достают, как мешают эти закладывающие уши тупанья и прыжки… И скажу по секрету: основа, фундамент музыки конечно сидит достаточно низко, но вполне может передаваться и менее экстремальными решениями даже в лампе. Однако еще бОльшая часть смысла музыки лежит выше по спектру, и здесь запредельные решения приходится муштровать, душить долями ом и фарадами, чтобы не расползалось. Самоотверженное, достойное уважения направление деятельности - и, судя по реальным отзывам, способное дать отличный результат. Но, повторюсь, слава Богу, - не единственно верное. Кстати, влияние «бафл-степа» на ощущение телесности, осязаемости образов и звуков, на мой взгляд, сильно недооценено, хотя эта бня сидит вообще в другом, не инфра-басовом регистре.13 points

-

13 points

-

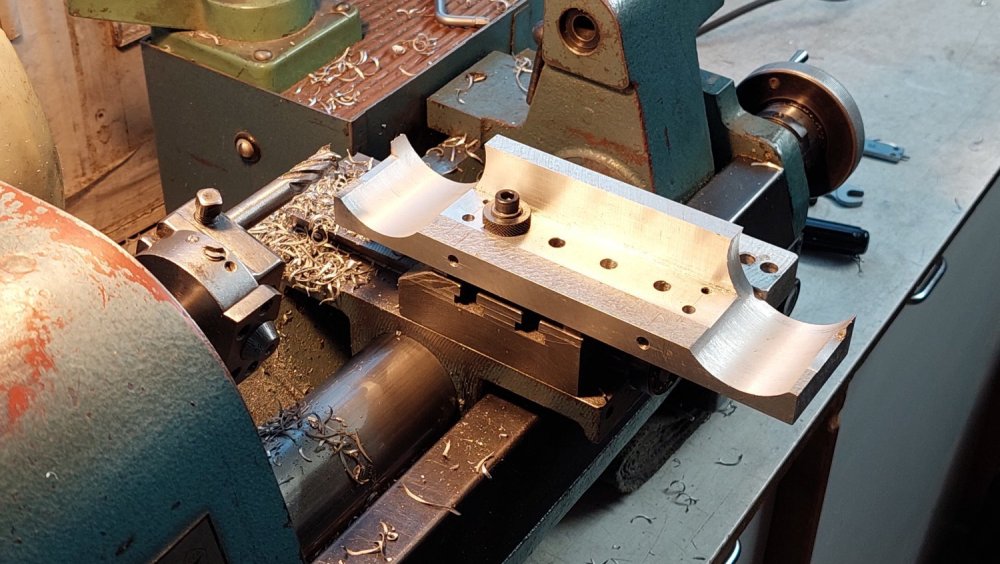

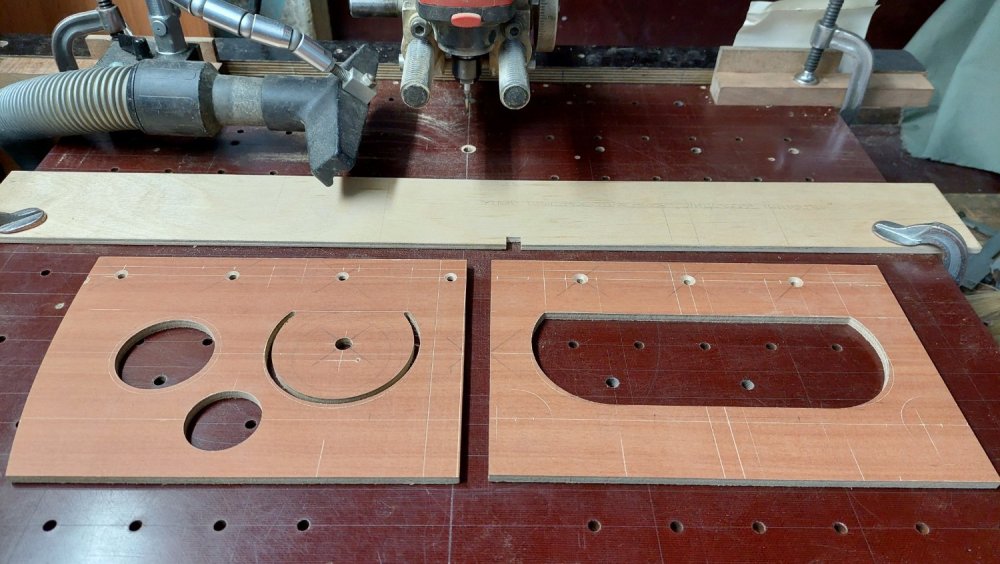

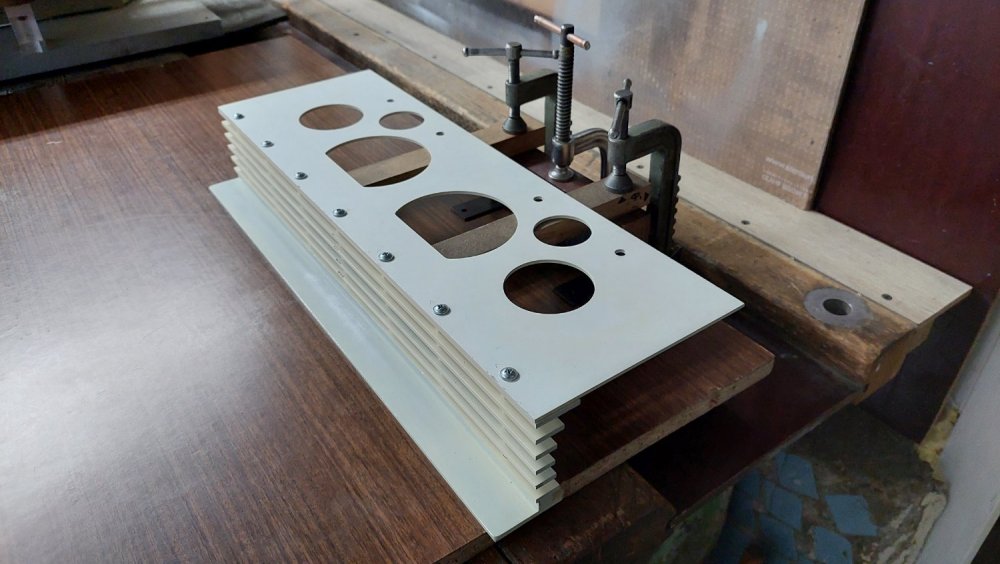

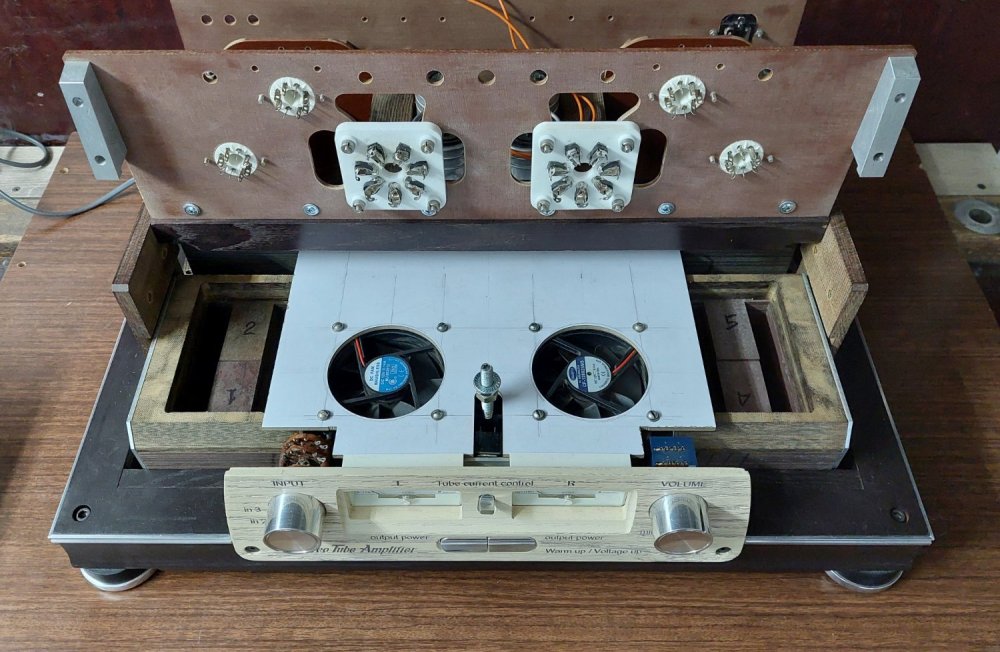

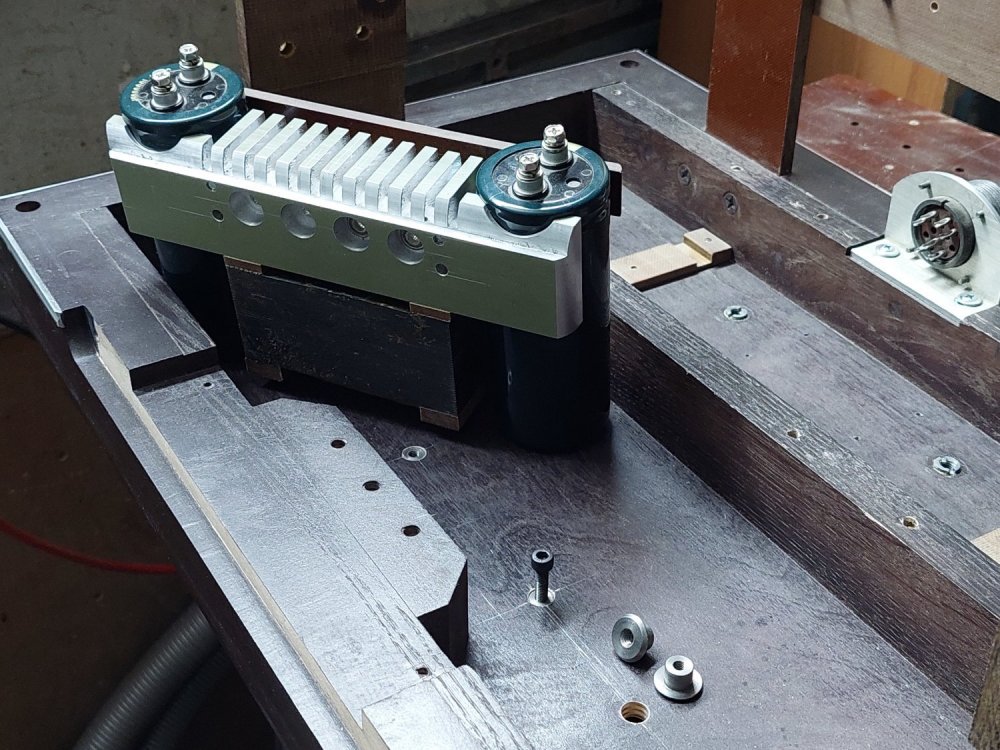

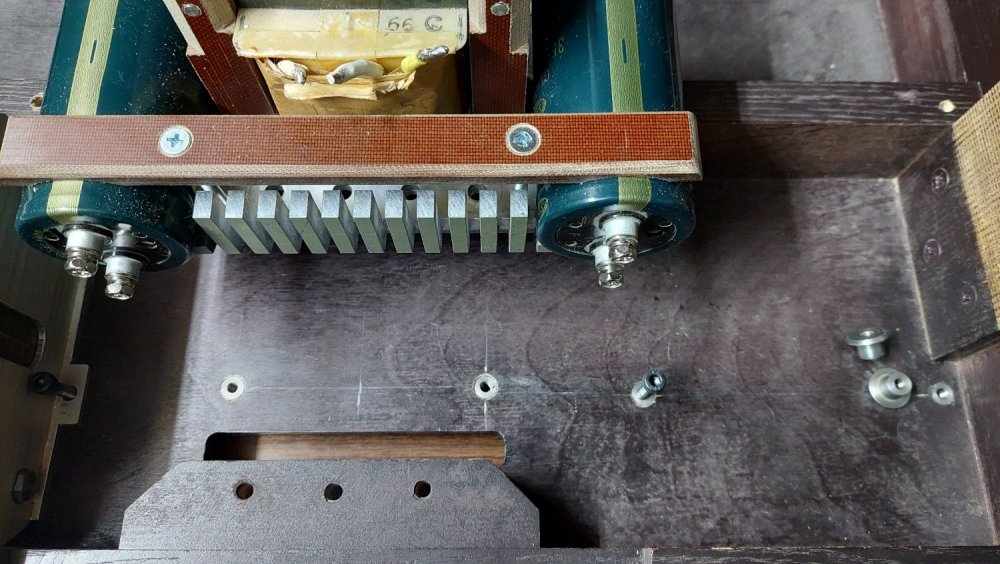

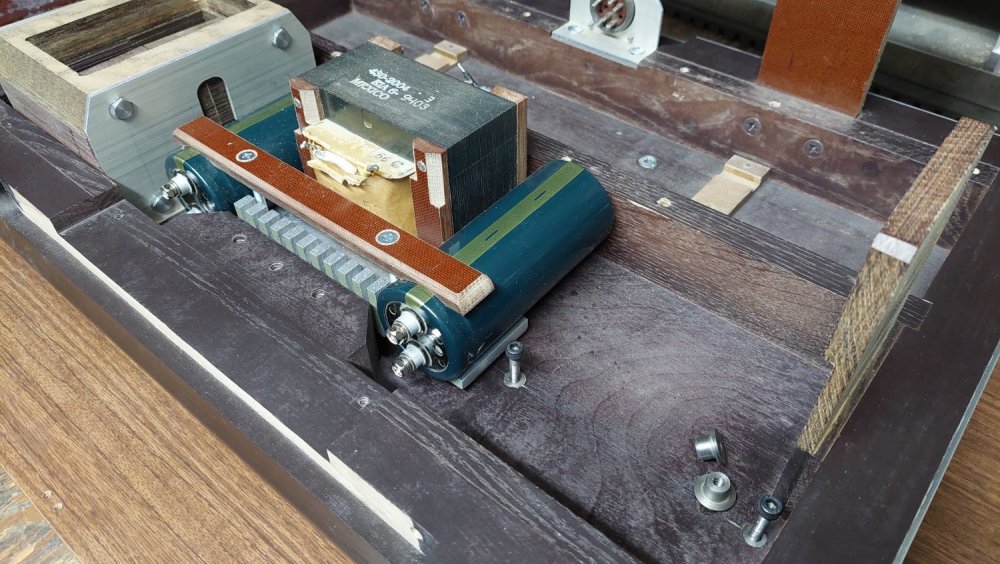

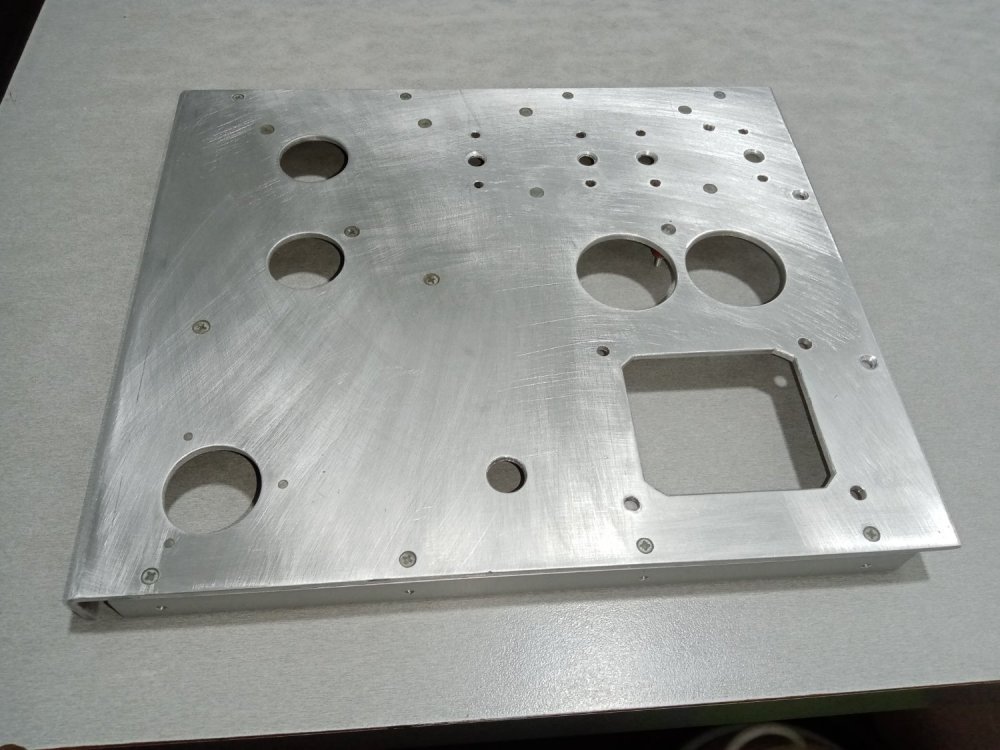

Продолжил работу по доработке конструкции, боремся за каждый миллиметр. Изменил крепление межкаскадных трансформаторов к основанию, убрал шайбы и сточил головки болтов на корпусе МКТ, в подвале стало свободней, теперь все удобно монтируется не мешая друг другу. Накальный блок выполнен как самостоятельный элемент, включает в себя; основу из сплава алюминия, к ней шпильками притянут трансформатор, на нее крепятся конденсаторы фильтра, будут смонтированы четыре диода Д305. Предусмотрена возможность установки двух вентиляторов, диаметром 80х15-25мм, примерочная панель их установки будет заменена на лист резины т.3-4мм. Проведена работа по увеличению сечения каналов охлаждения и снижения динамического сопротивления потоку воздуха (на фото внутри корпуса черным цветом показано движение воздуха, чертилкой обозначено расположение ламповой и вентиляторной панелей). Выполнено два варианта верхней декоративной панели (панель с большим общим окном, позволяет реализовать новое по дизайну ограждение ГМ70, с центральной стойкой между лампами). Были изготовлены новые шаблоны для фрезернокопировального станка, прежние отверстия были выполнены перовыми сверлами. Крепление к основанию накального блока и двух МКТ, усиленно стальными (нерж.) вставками.13 points

-

13 points

-

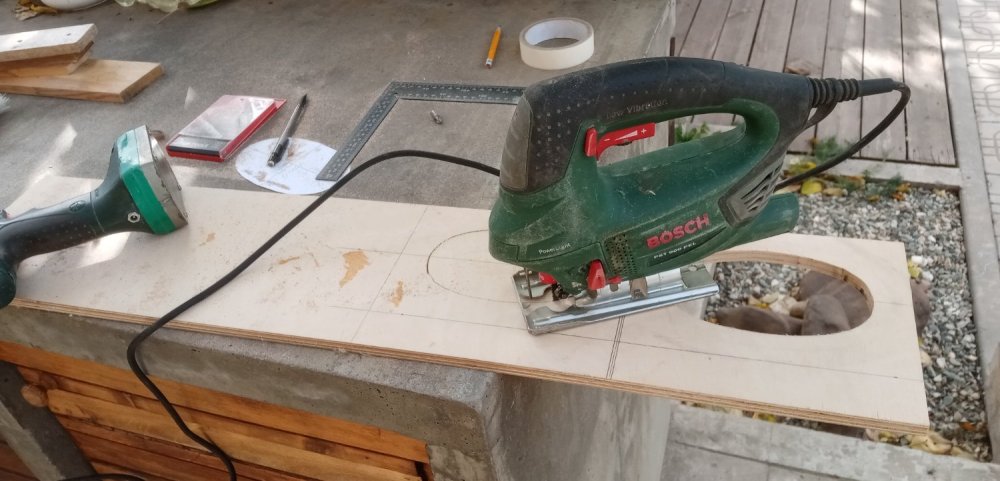

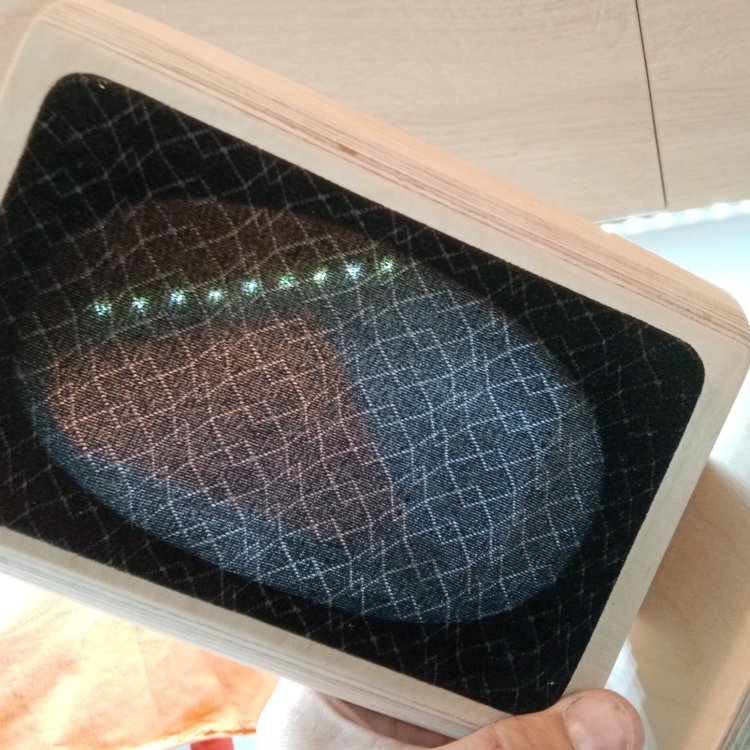

Здравствуете, форумчане! Поделюсь технологией изготовления колоночек для рабочего стола. Рабочее место у меня на лоджии, думаю таких с лихвой хватит для такого габарита помещения. Стоять будут максимум в метре от моих ушей. Динамики 2ГД38. Из куска 10мм фанеры с помощью эл. лобзик выпилил такие заготовки: За 66р. купил брусок 50х30 и вырезал 4 шт нужного размера. чтобы при пилении не возникало сколов наклеил скотч. Склеил ПВА D3. Обрабатывать буду ленточной шлифмашинкой. Для экономии средств сделал ленты сам из листовой наждачки,разорвав ее на размерные полосы, и склеил моментом спец. лентой с али. Сначала ножом снял грубо ненужное, а потом довел шлифмашинкой до закругленного состояния. Вырезал, подогнав точно и плотно на клей вставил верх, низ. Из оставшихся обрезков от изготовления корпуса (из кухонных разделочных досок) вырезал подставки. Один угол 45гр другой поменьше. В результате получил небольшой наклон. Из обрезков мебельной шлифованной двп вырезал заготовки для грилей. Покрасил, чтобы не просвечивались. Наложил на переднюю панель и просверлил под нужный диаметр. Из медной проволоки сделал штыри, капнул на кончик секундным клеем и вбил их в рамку. Жена мне отдала ненужные ей колготки от которых я отрезал два кусочка. Натянул на рамку и стянул нитками. Предполагал по контуру пролить секундным клеем и тем самым закрепить ткань на рамке. Но почему-то не приклеилось и пришлось клеить на момент. Вторую сразу клеил на момент и все отлично получилось. Вот так она просвечивается и очень легко продувается. Ну вот так в итоге моя поделка выглядит. Сзади вставлю сетку из металла, в гараже где-то подходящая есть. Покрывать пока не стал,т.к. делаю корпус для усилителя и уже сделаю одинаковое покрытие. PS. Не надо пожалуйста обсуждать типа: звучать не будет, динамики хлам, не стоит на них тратить время и в све в этом ключе. Это для меня развлечение и я получил от работы удовольствие. Вставлял динамики, слушал. Звучат вполне для моих целей. Может мелким сабом подопру.13 points

-

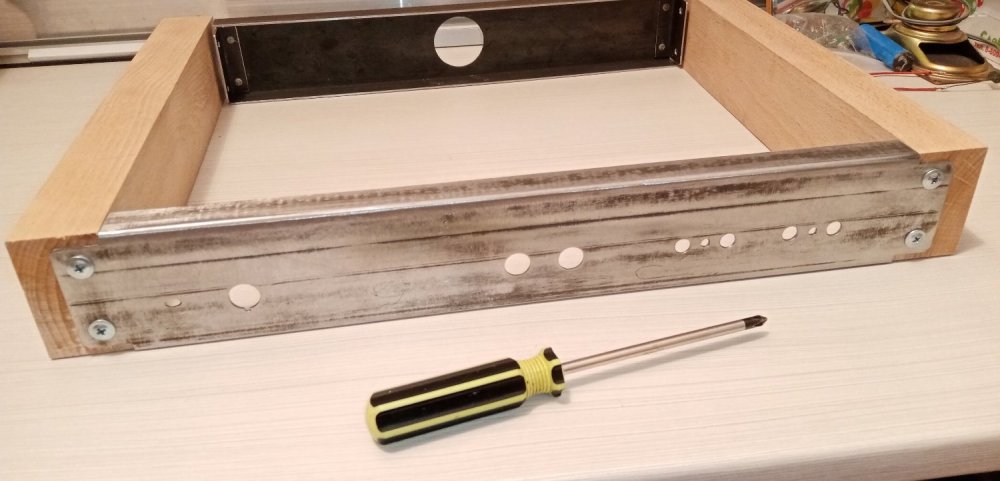

Отрезок профильной трубы 60х40 толщ. стенки 1,5мм ( остался после стройки на даче) разрезал по узкой стороне на две равные части. Можно болгаркой, но и электролобзиком получается прекрасно.Из обрезков выпилил три уголка. Два поменьше - крепление передней панели, побольше крепление регулятора громкости. Бруски из бука точно впо высоте профиля (60ММ),отшлифовал, подготовил к покраске. Собрал каркас. Верхняя панель сталь 2мм, нижняя пластик 4мм. Ножки с али. конечный результат такое крепление регулятора громкости позволила сделать такую подсветку.13 points

-

13 points

-

Сваял малявочный однотактничек. На работу, для подключения от телефона. Регулятора громкости нет. С разьемов RCA сигнал идет прямо на первичку трансика 1:7,5. Пентод EL83 включен триодом с автосмещением 180 ом. Нагрузка 5к/8ом, реализованы на железках ШЛР20*32. Анодное +285 на пп мосте + 30мкф + два дросселя (направо/налево) + парочка 30мкф (направо/налево). Токи ламп по 40ма. Вся схема. На выходе 1 ватт. Полоса от 10гц(генератор ниже не может) - 15кГц (-3дб). Звук очень напористый, сочный, чистый.13 points

-

Собрал корректор по схеме из первого поста в этой теме. Так сказать "проверено в лаборатории журнала Радио". Спасибо @Stan Marsh за расчеты, помощь и советы. В питании электронный дроссель на каждый канал. Накал выпрямленный с C-R-C фильтром. Корпус применил вот такой. По размерам в нем все очень плотно, поэтому сделал печатную плату для блока питания и самого корректора, чтобы все аккуратно уместить. Трансформатор питания заказал у @Михаил Николаевич , по габаритам подошел отлично. Параметры трансформатора такие: первичная обмотка 0-220-230 В, экранирующая обмотка, вторичные обмотки 250 В и 2*7 В + пропитка. Под спойлером привожу несколько фото: Результатом доволен. Фона никакого нет, микрофонного эффекта так же не наблюдается. Усиления очень много, раскачает любой усилитель. Звук динамичный напористый. Очень хорошо подходит под рок, особенно если у группы изначально был кашеобразный микс, то с этим корректором все будет звучать слитно, но при этом четко можно будет различить все детали. На скорую руку сделал несколько тестовых записей через этот корректор с звукоснимателем Ortofon 2M Bronze: https://disk.yandex.ru/d/lsdmim0-uB8pVg Под еще одним спойлером приведу результаты реальных замеров напряжений на схеме:13 points

-

13 points

-

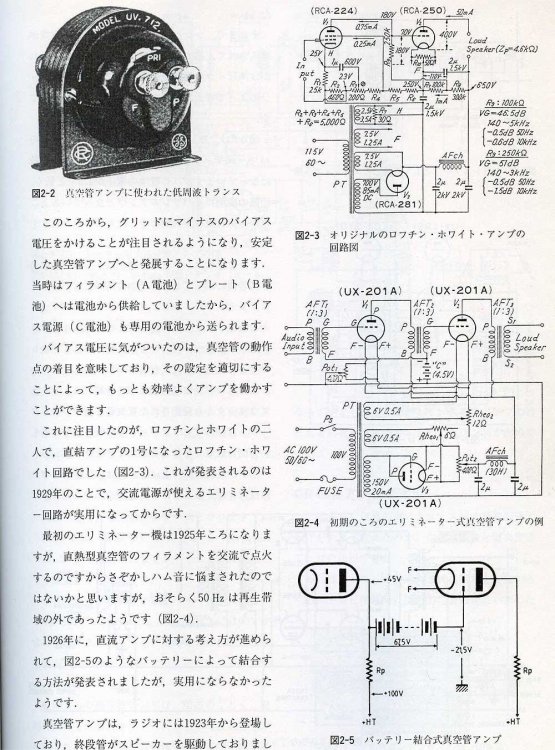

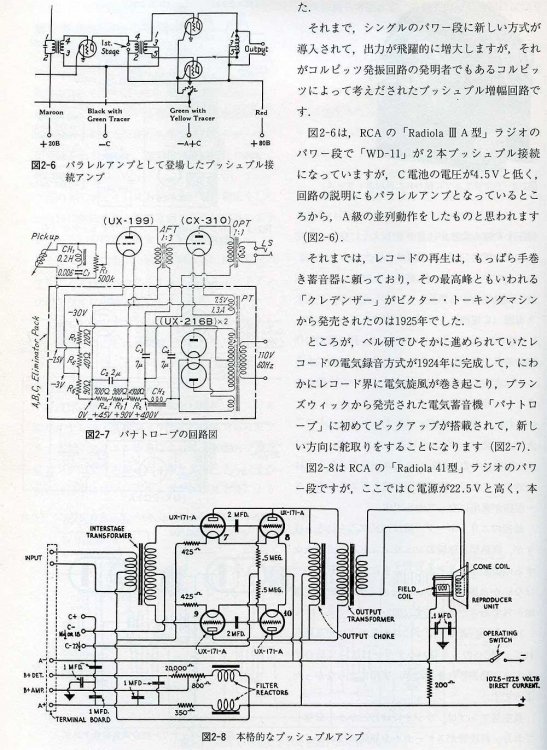

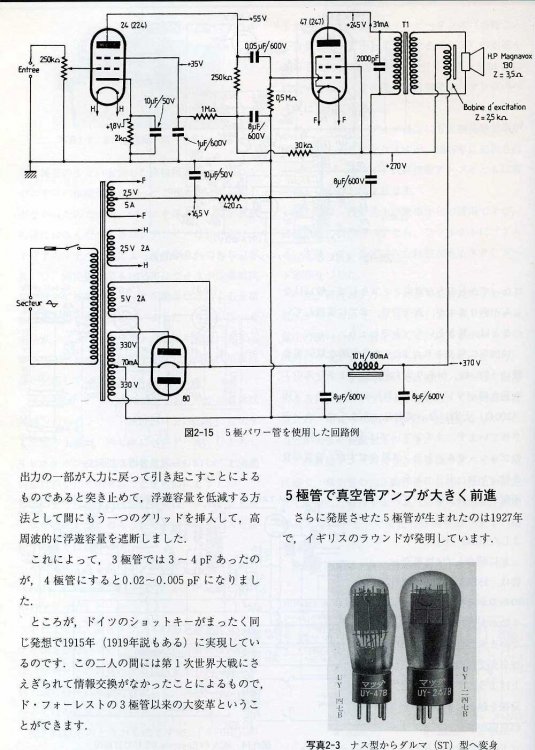

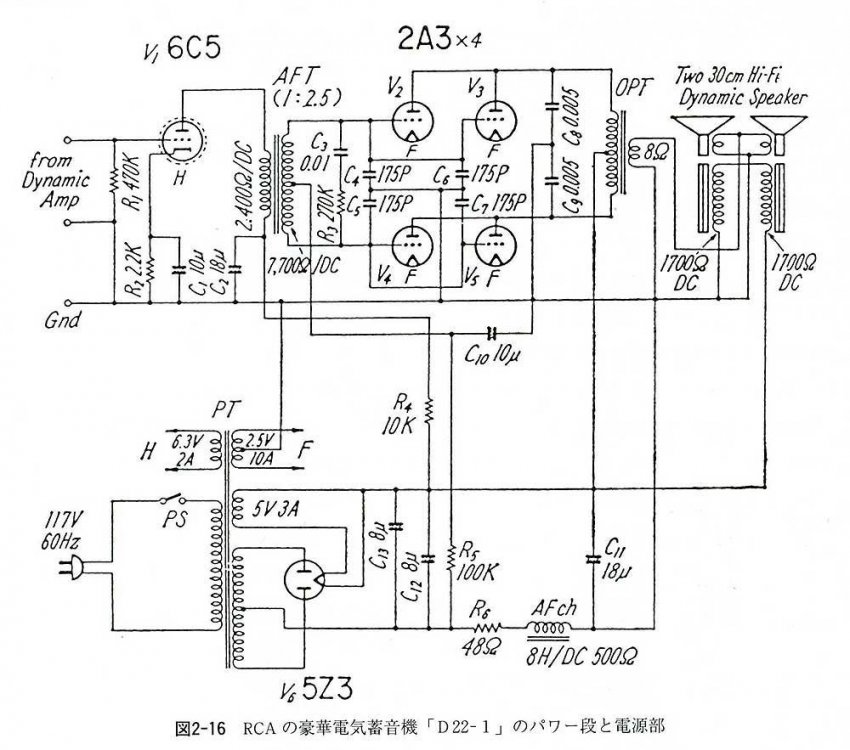

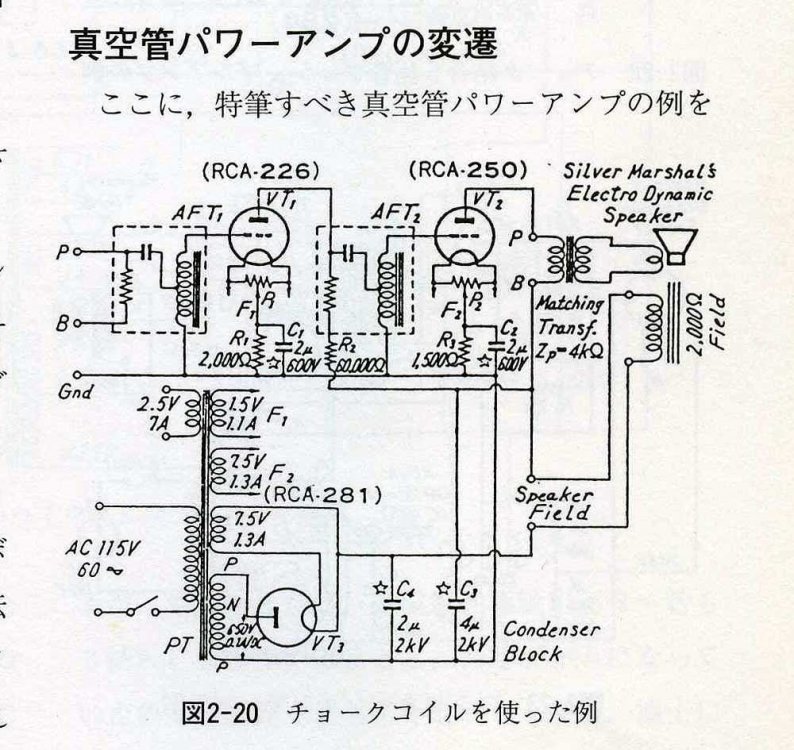

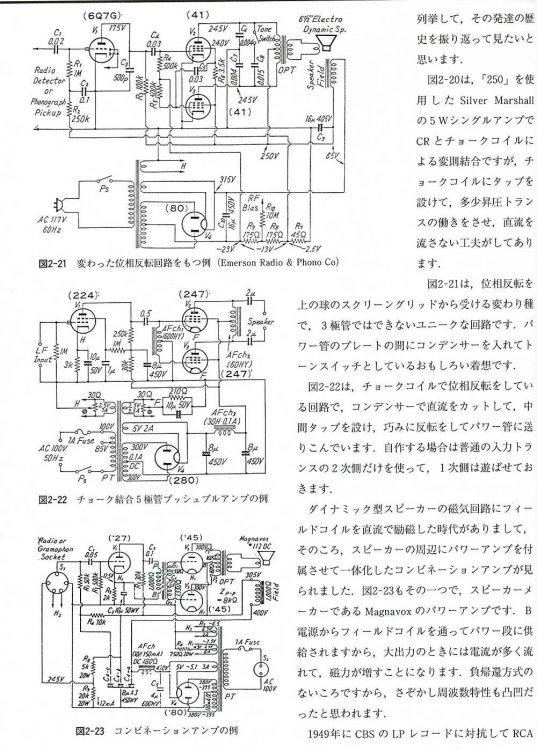

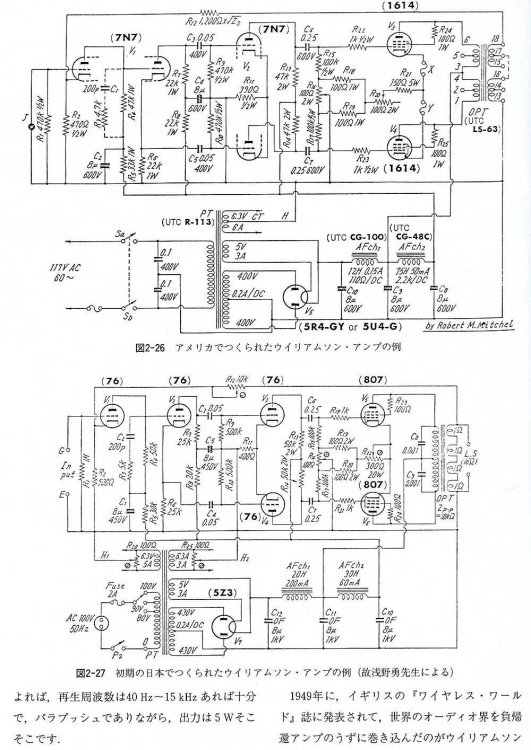

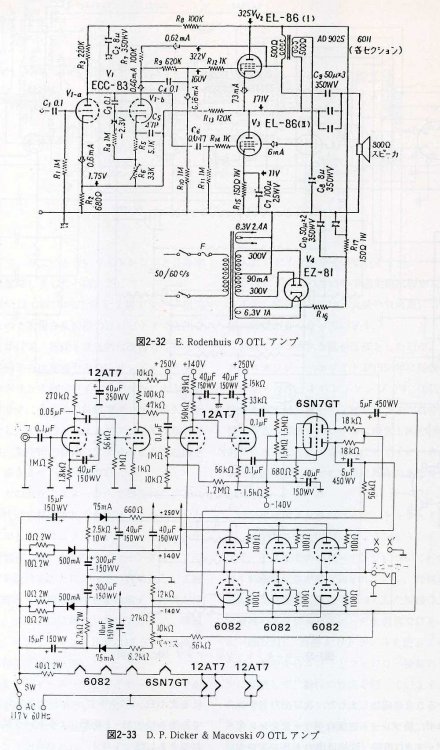

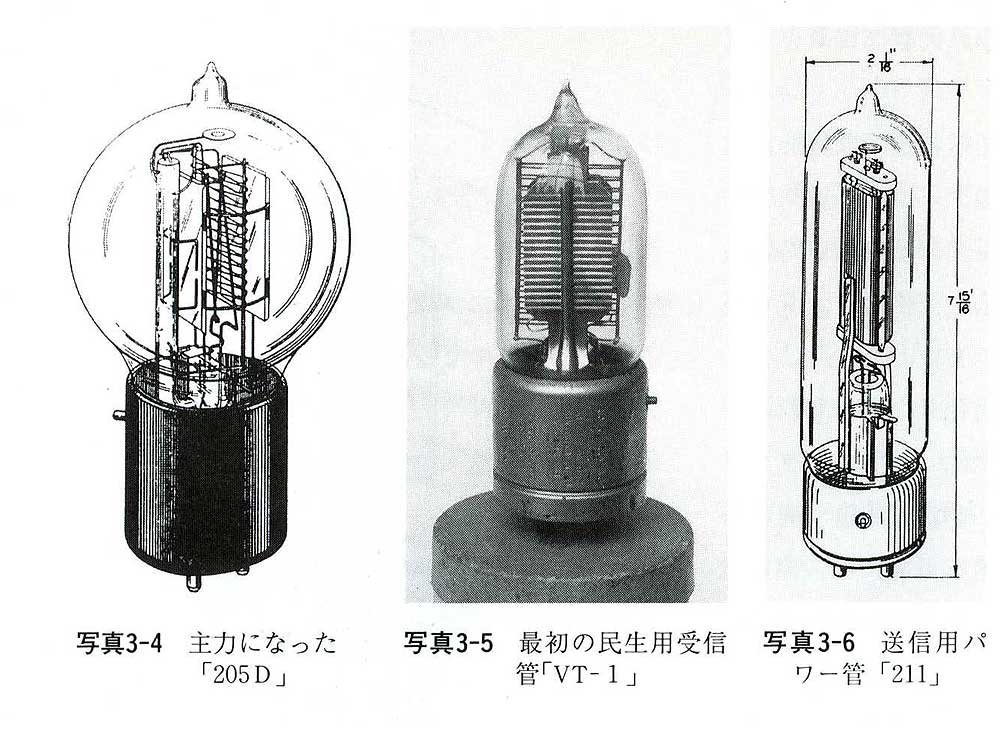

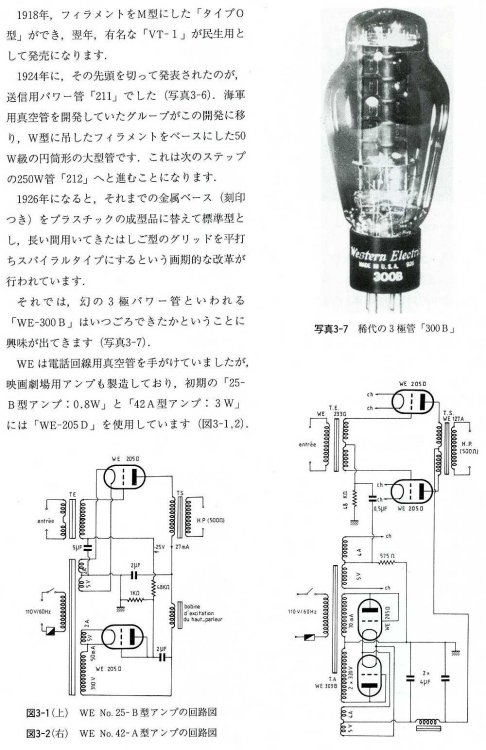

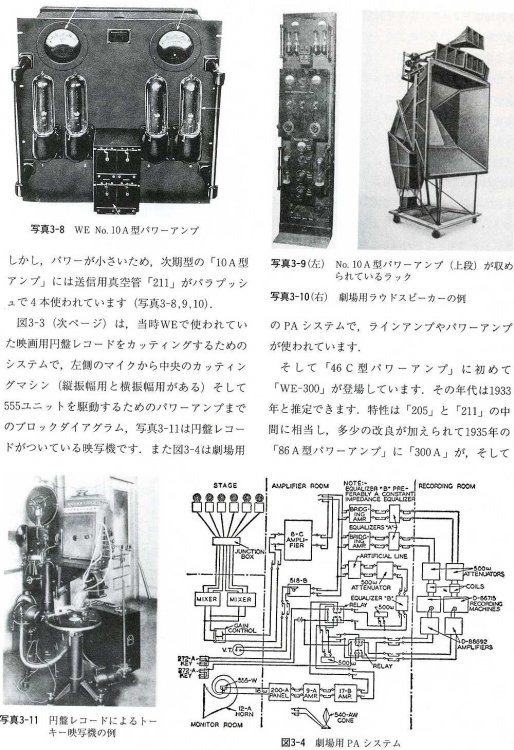

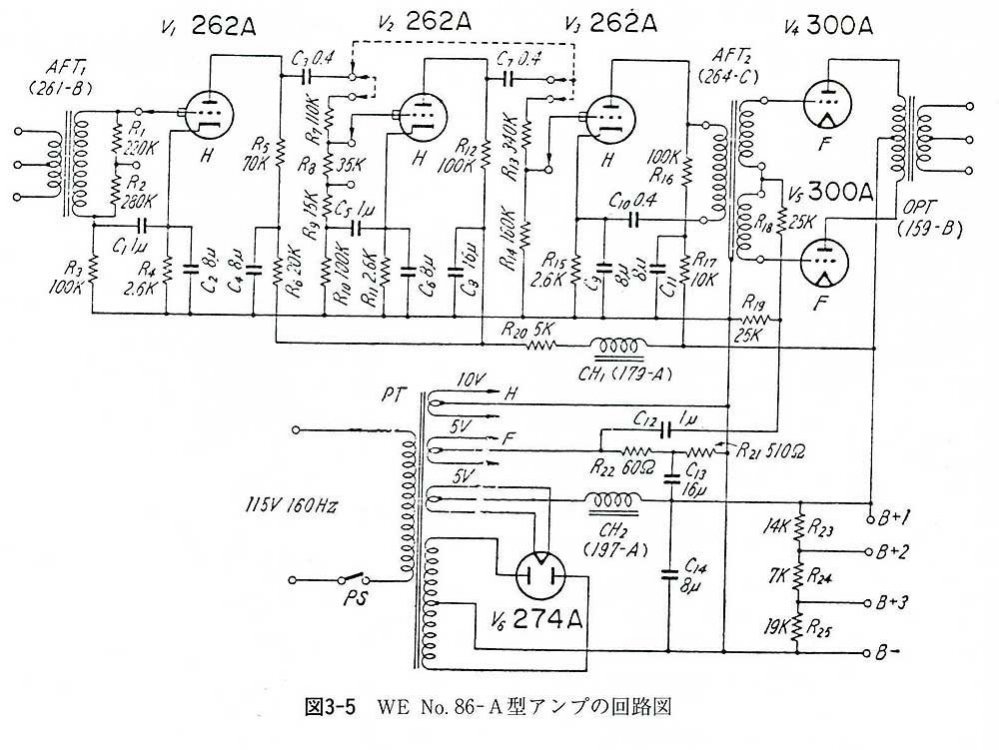

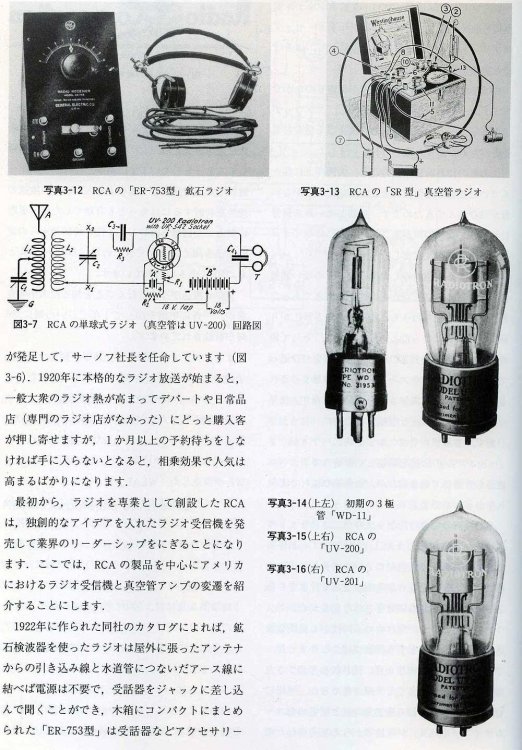

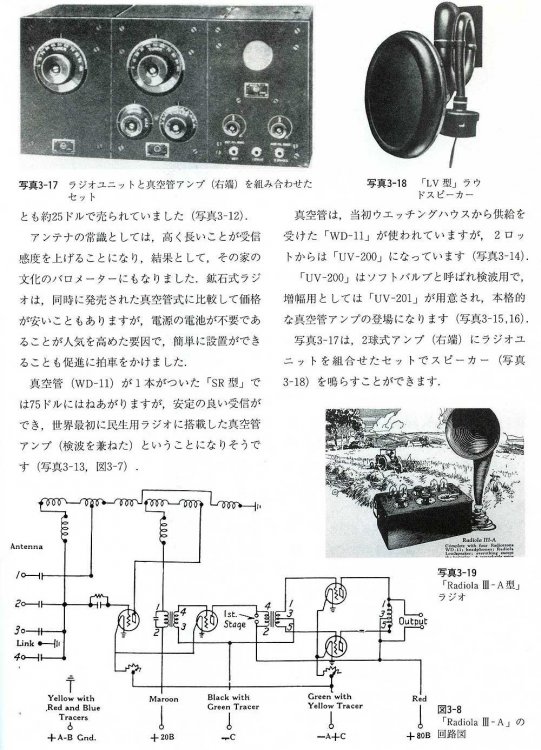

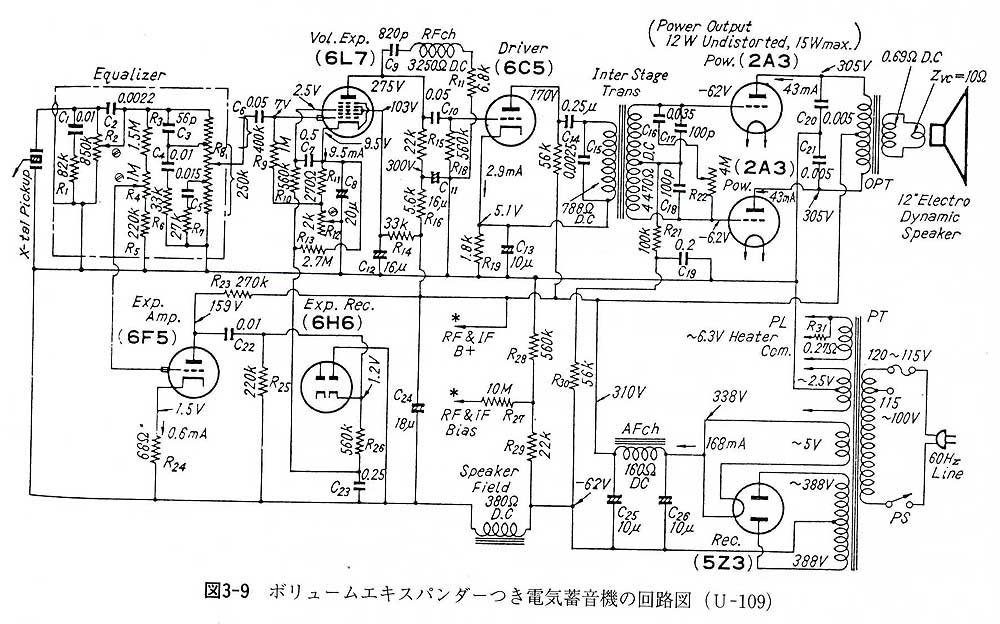

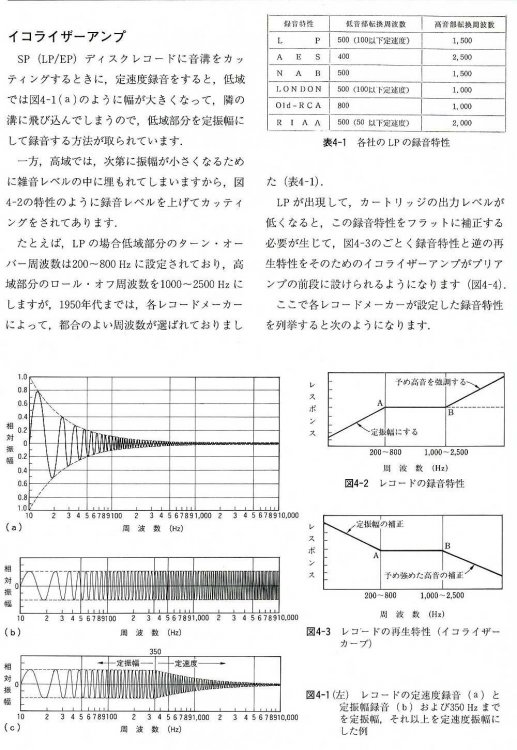

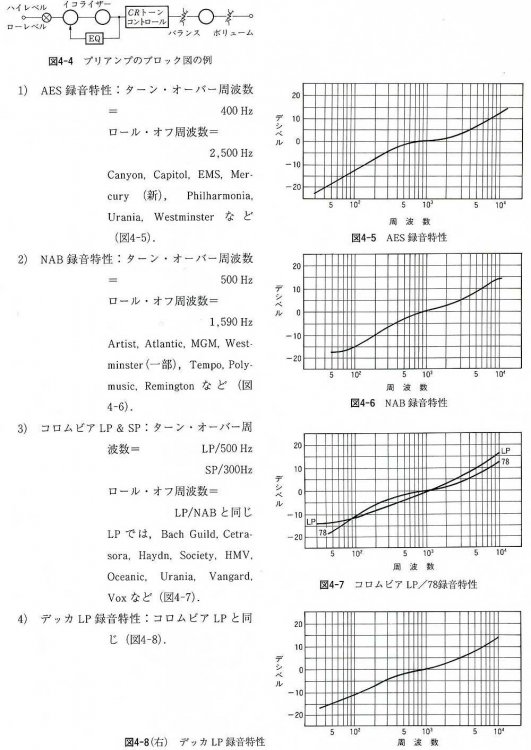

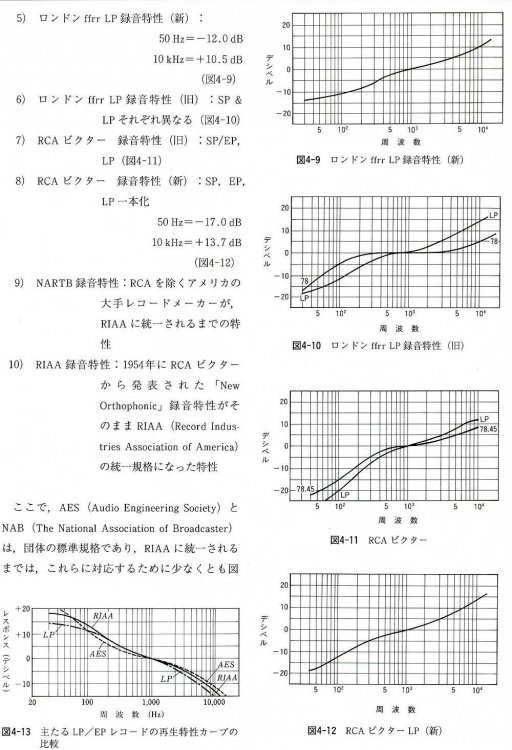

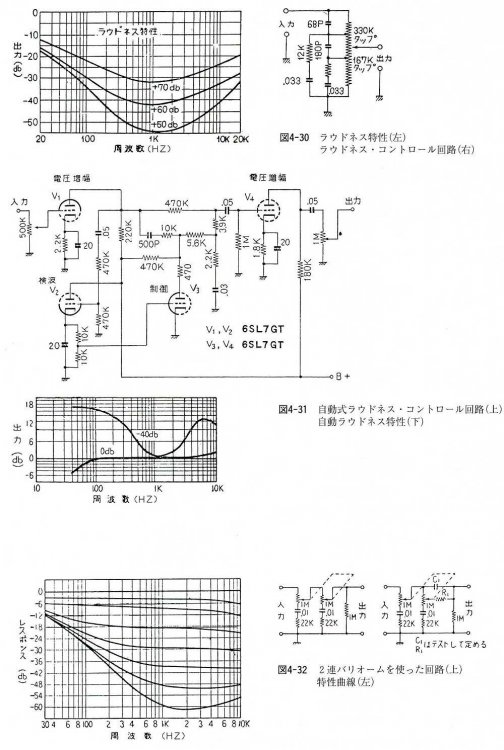

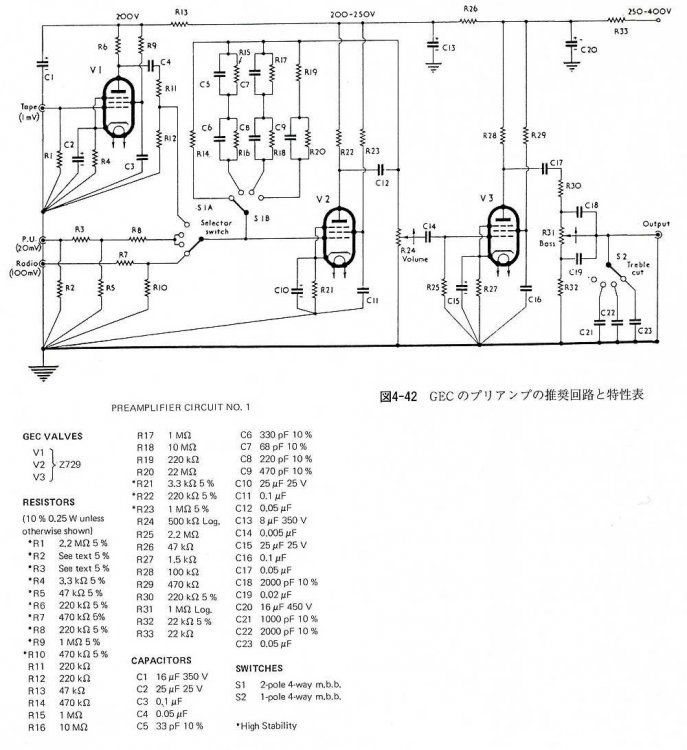

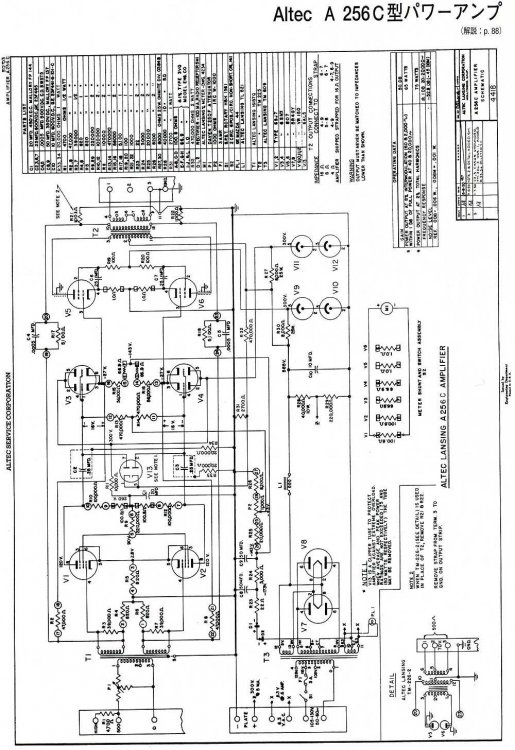

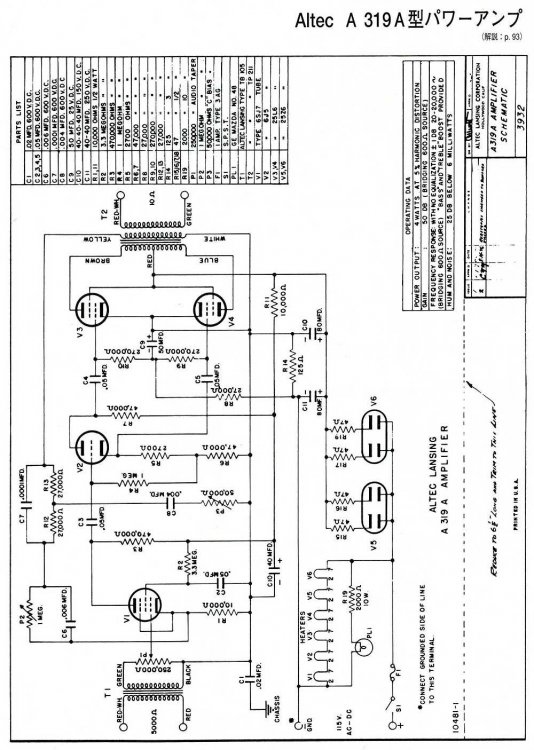

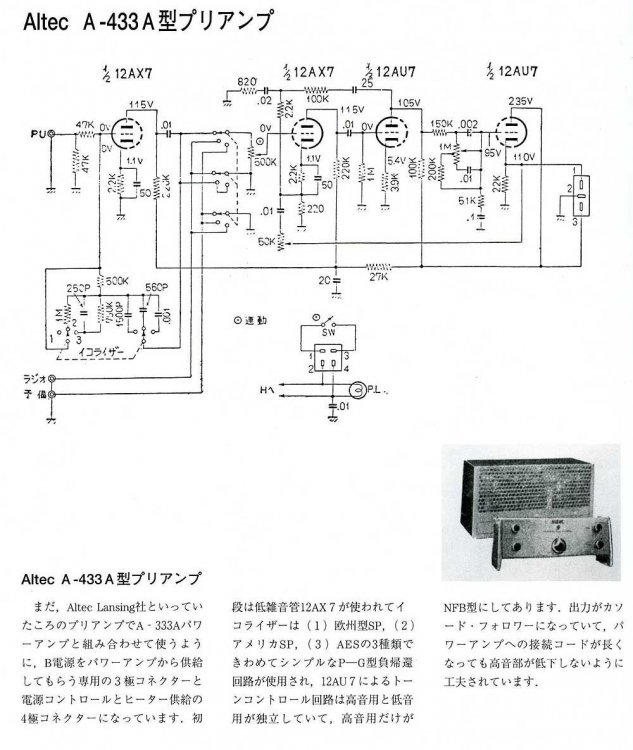

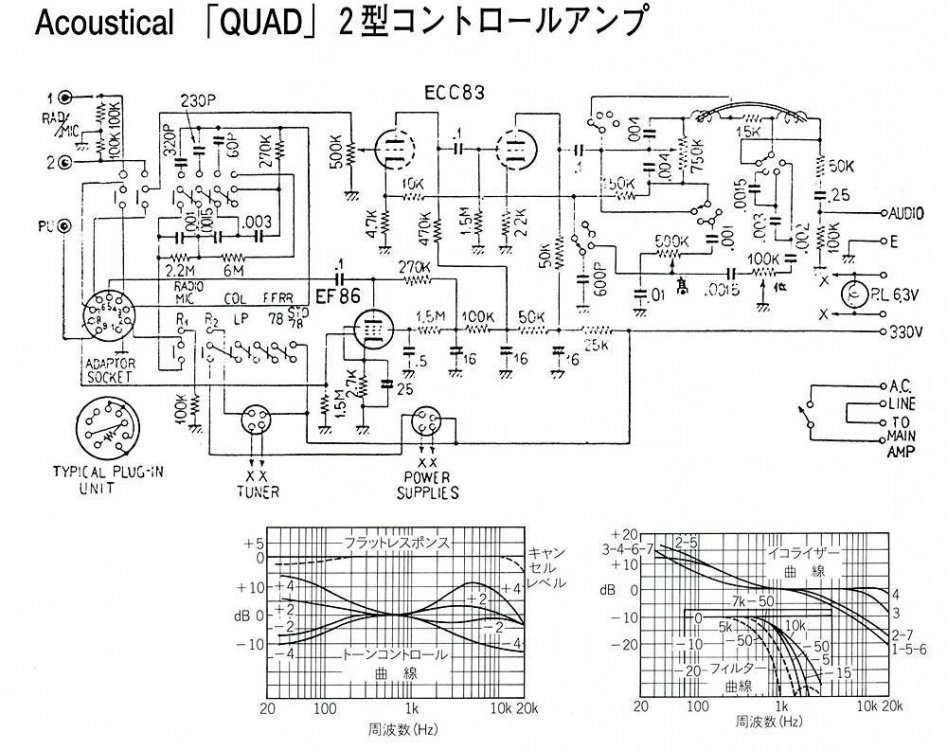

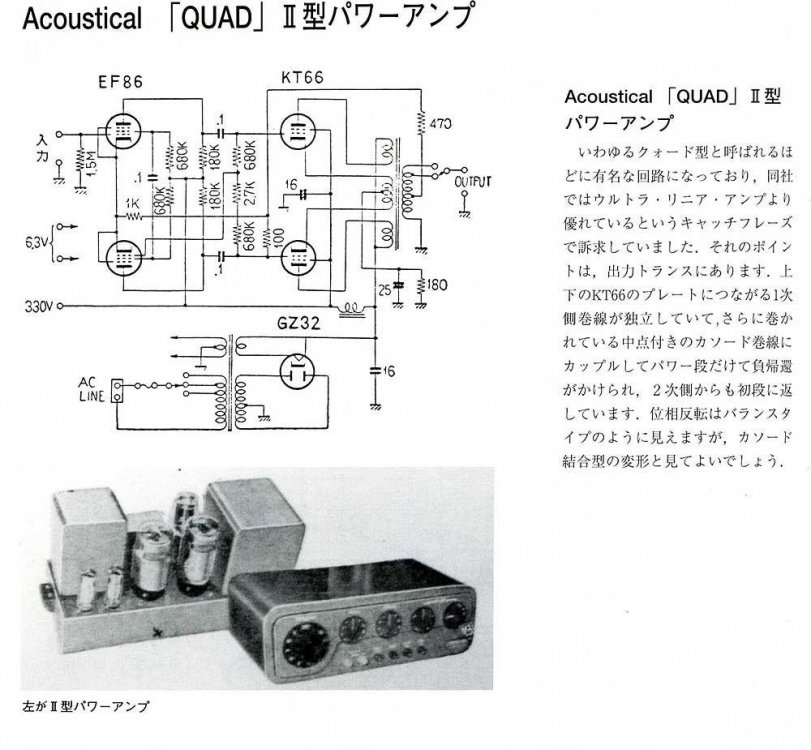

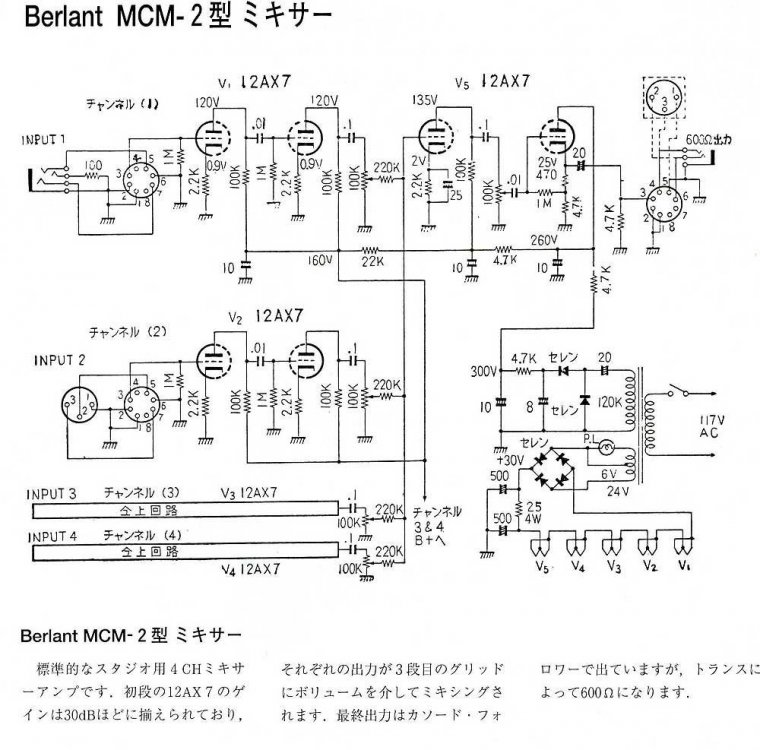

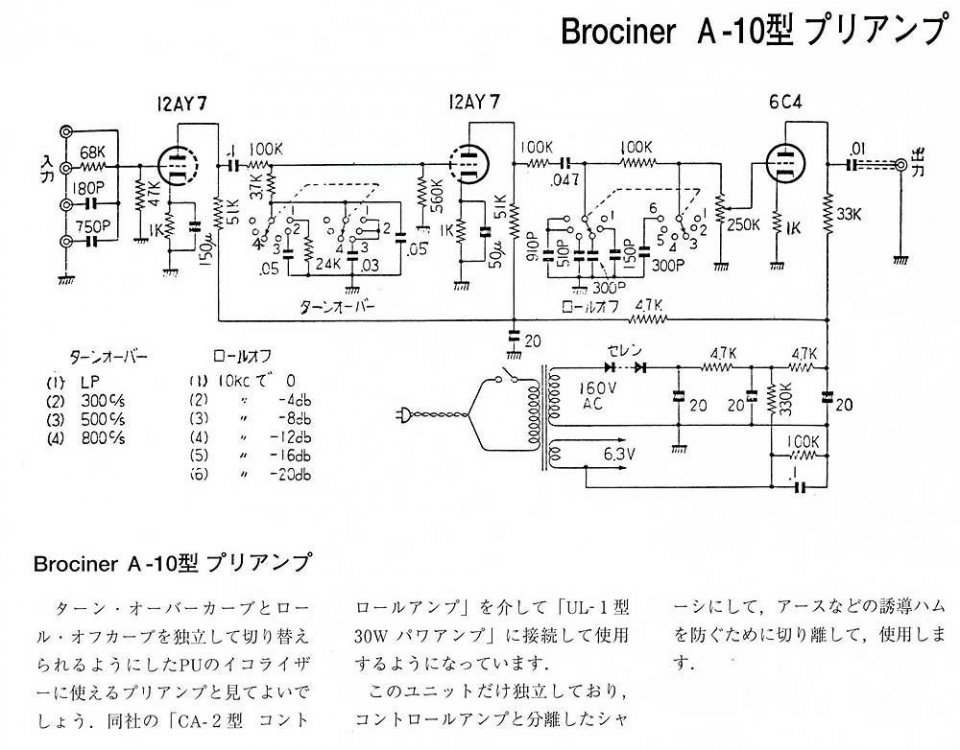

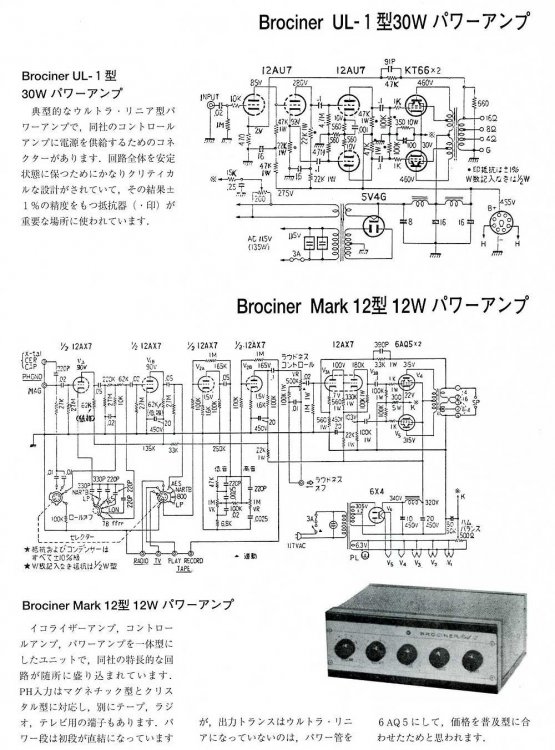

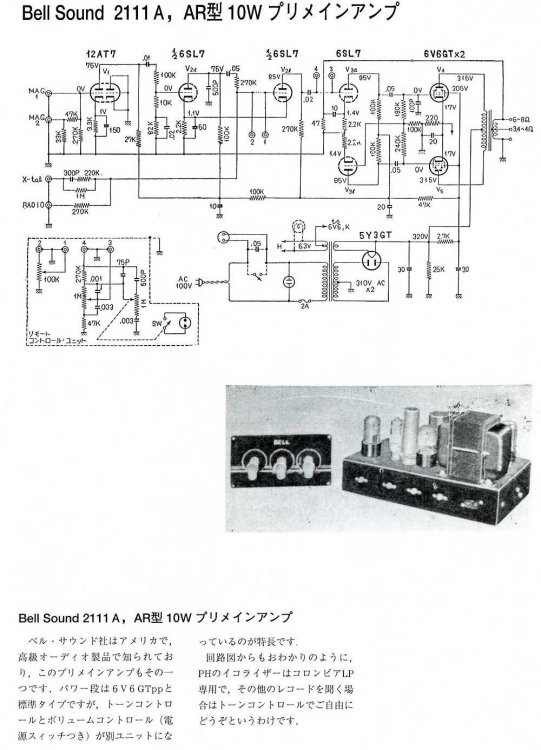

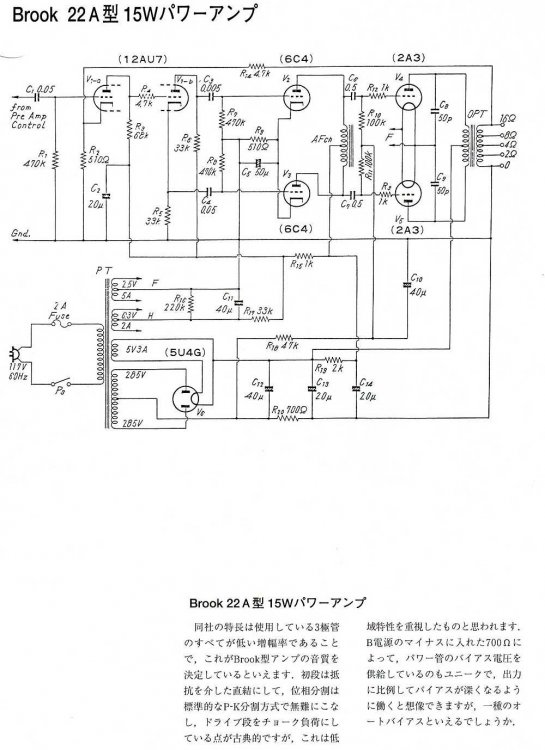

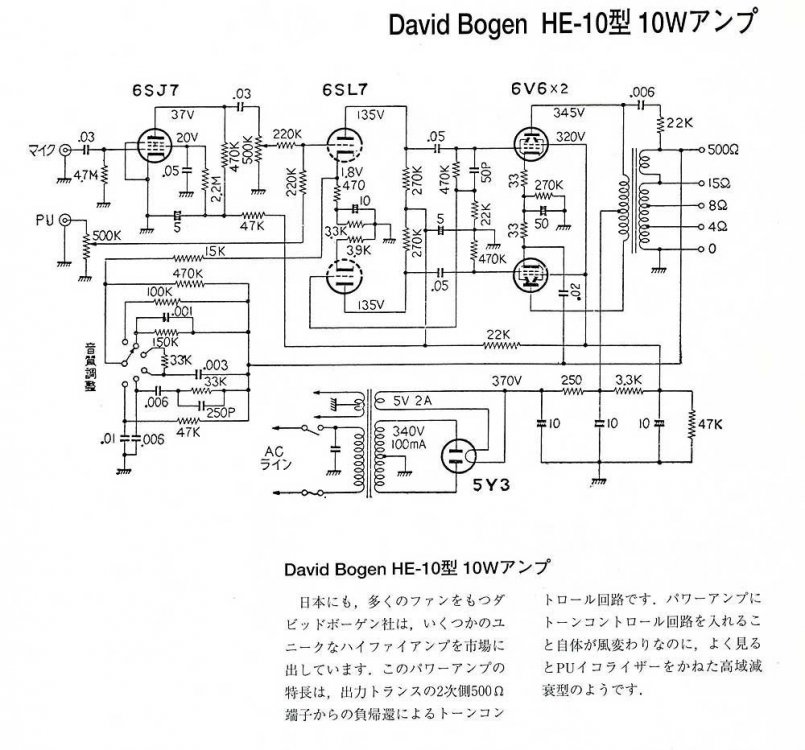

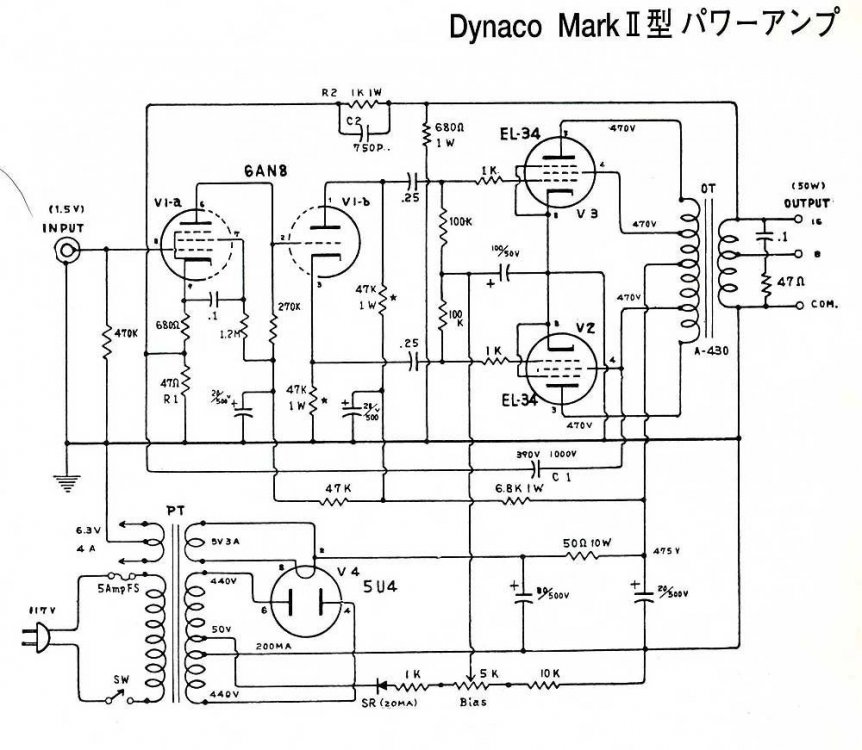

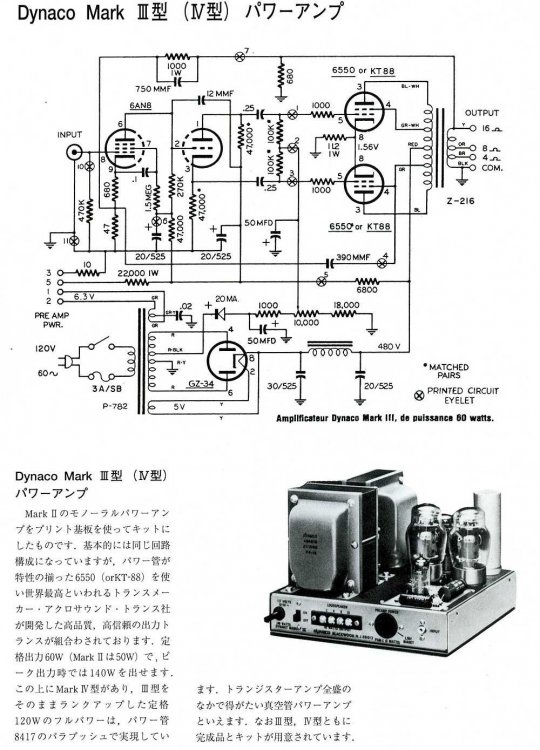

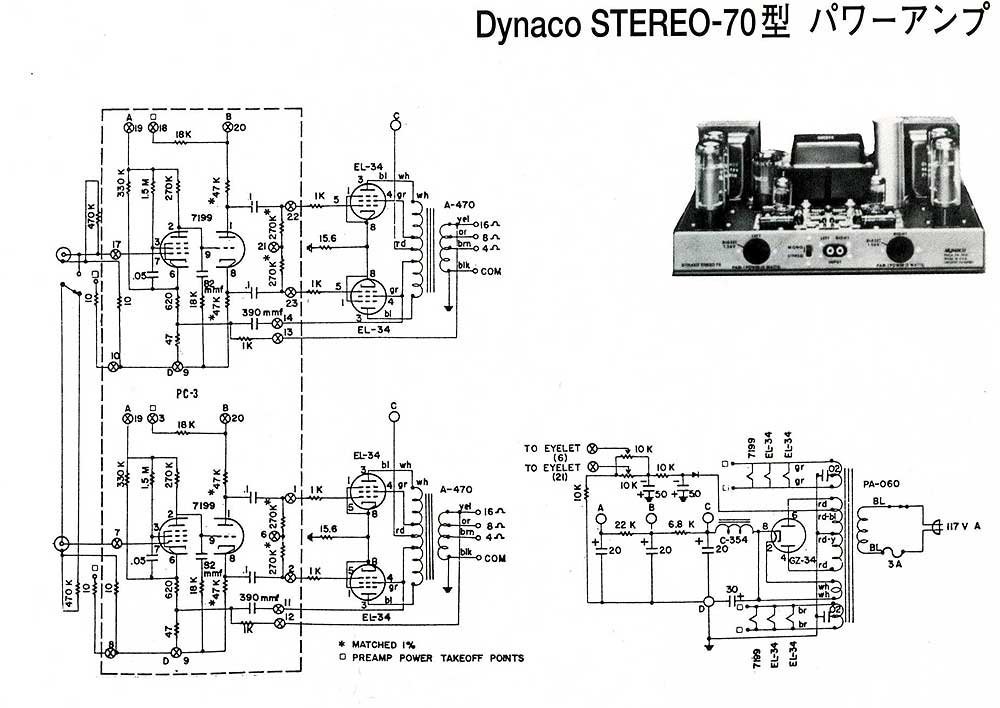

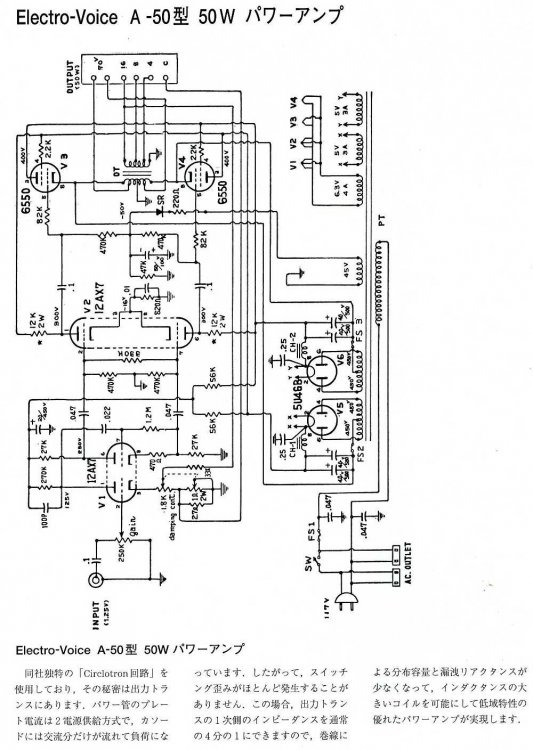

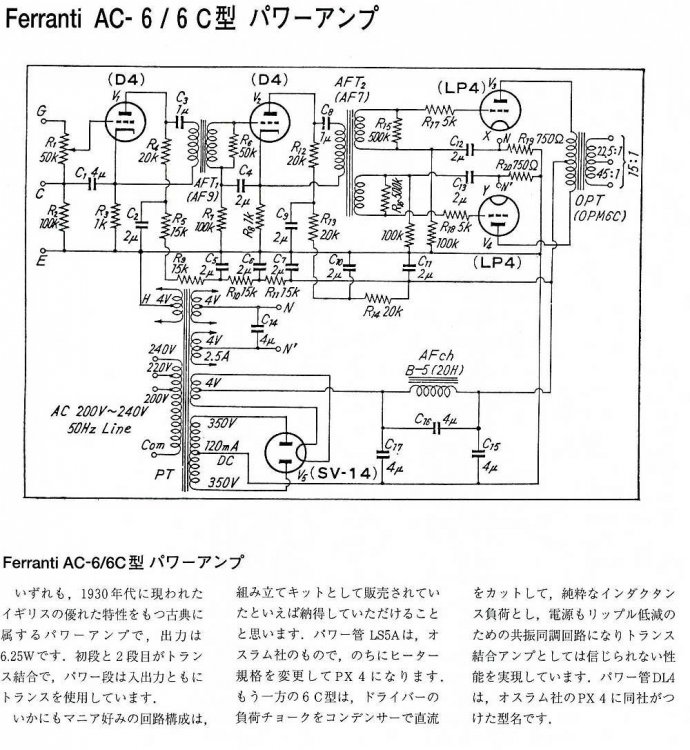

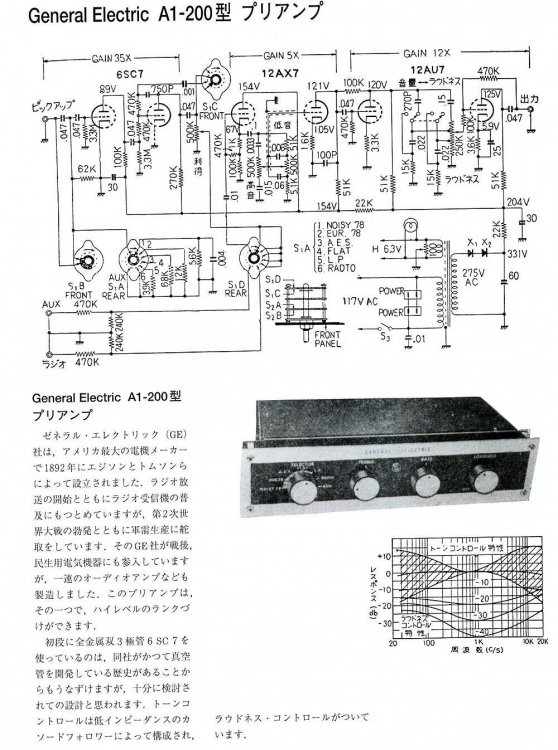

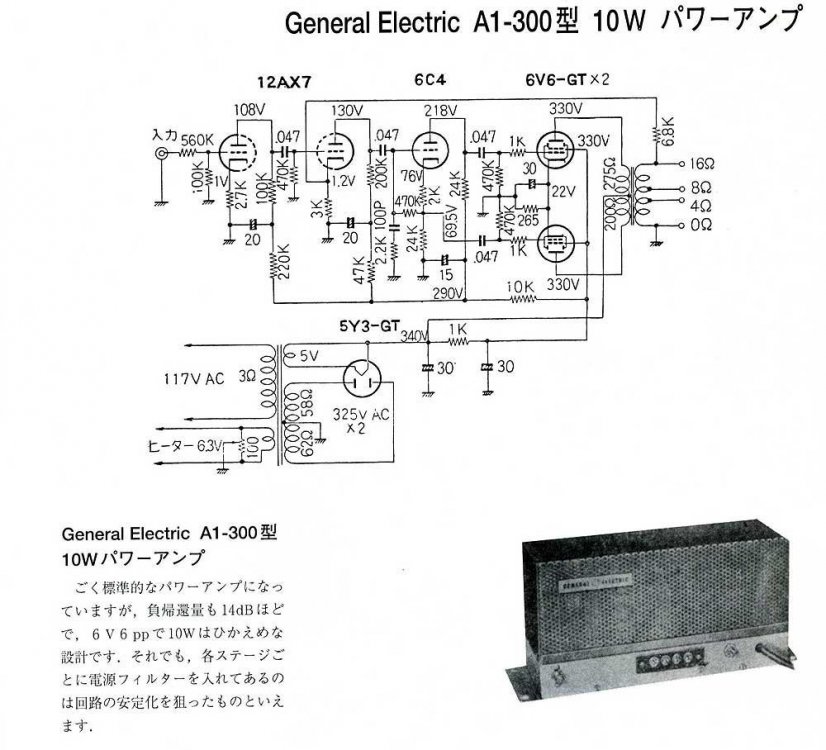

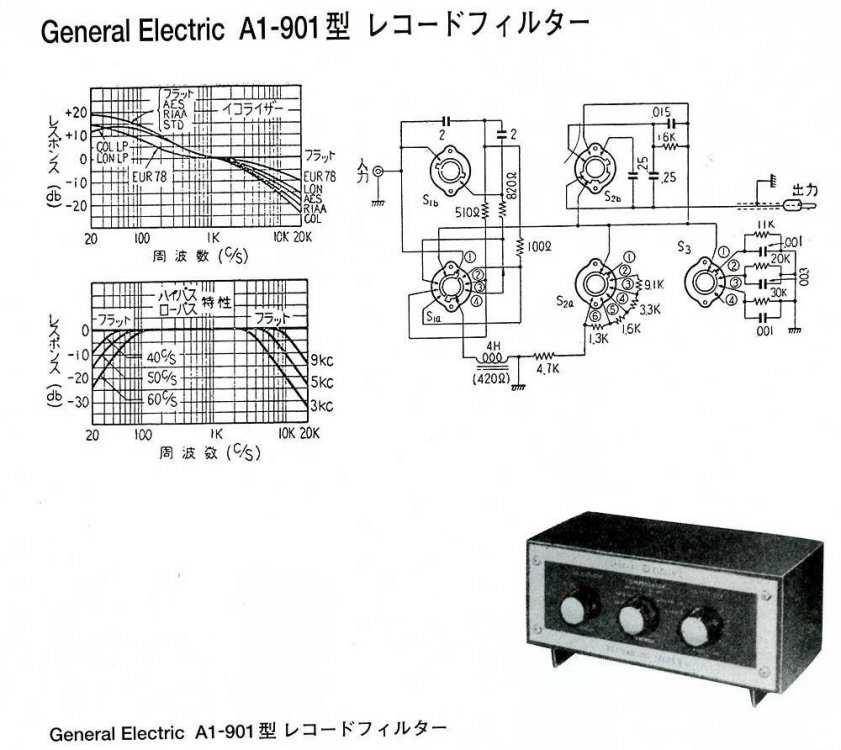

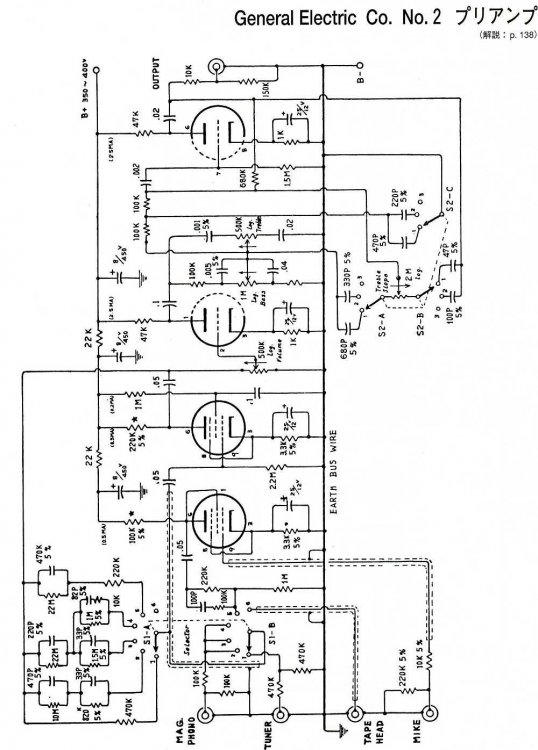

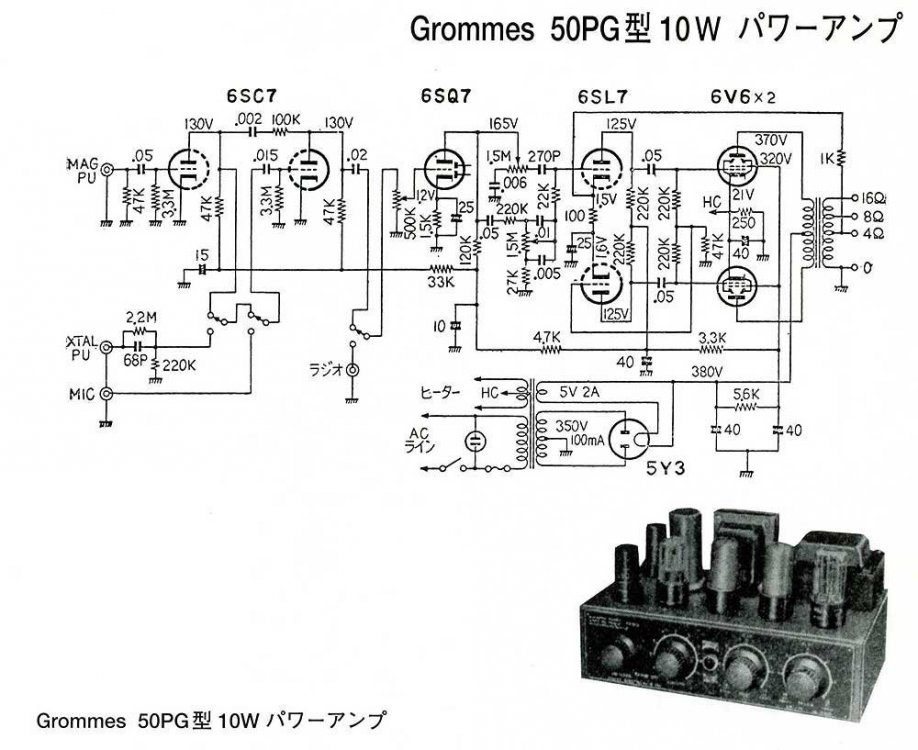

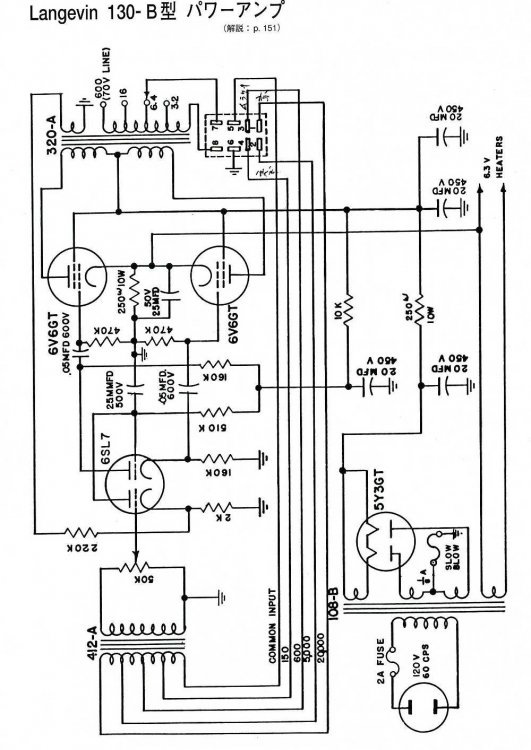

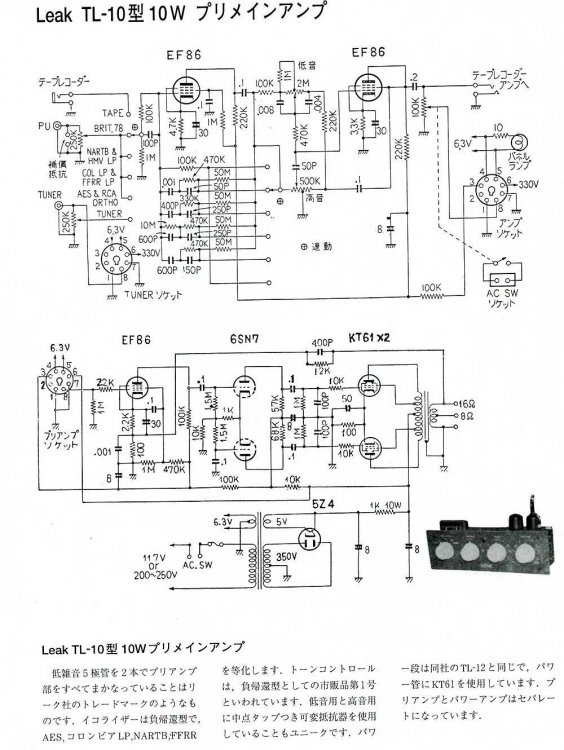

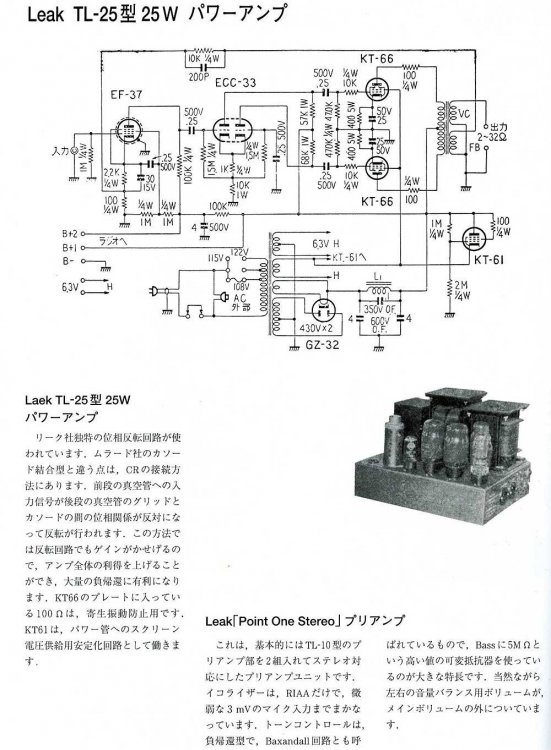

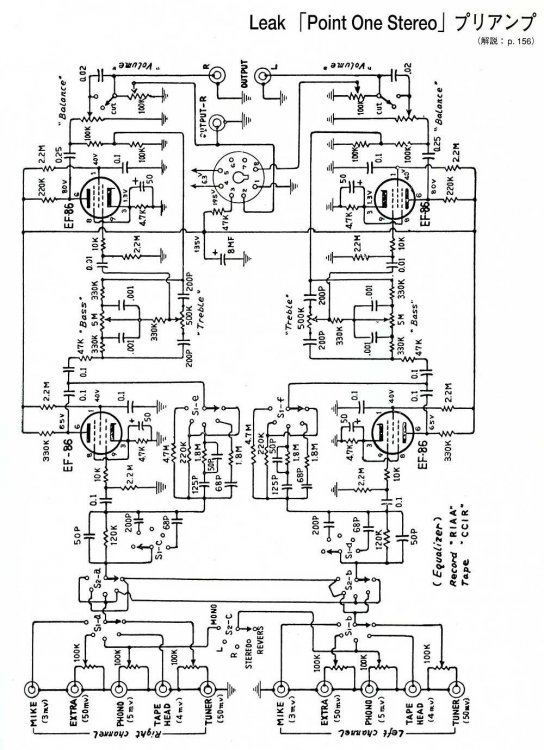

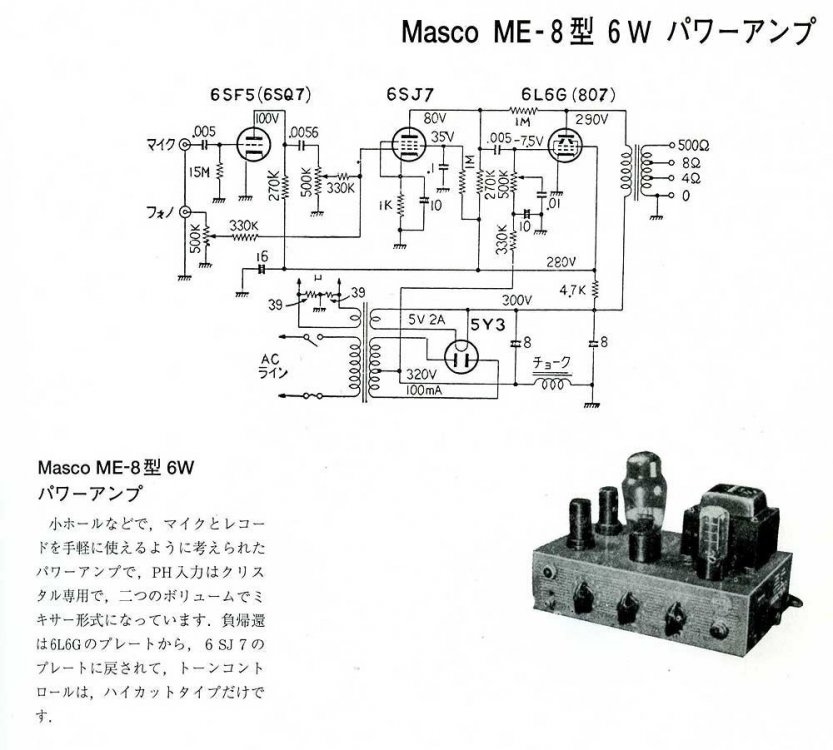

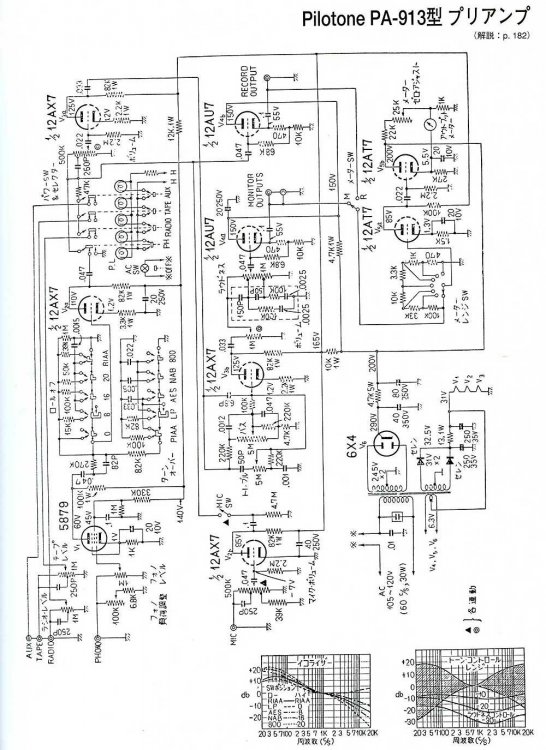

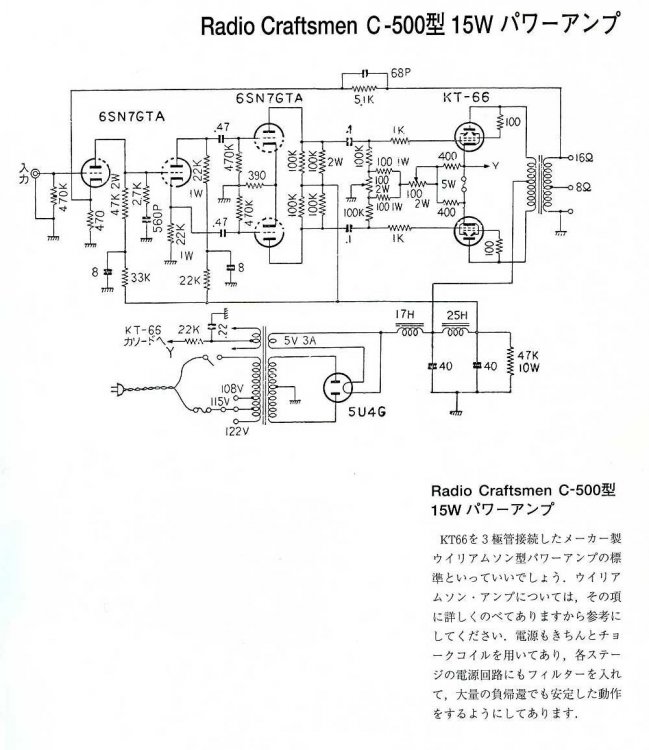

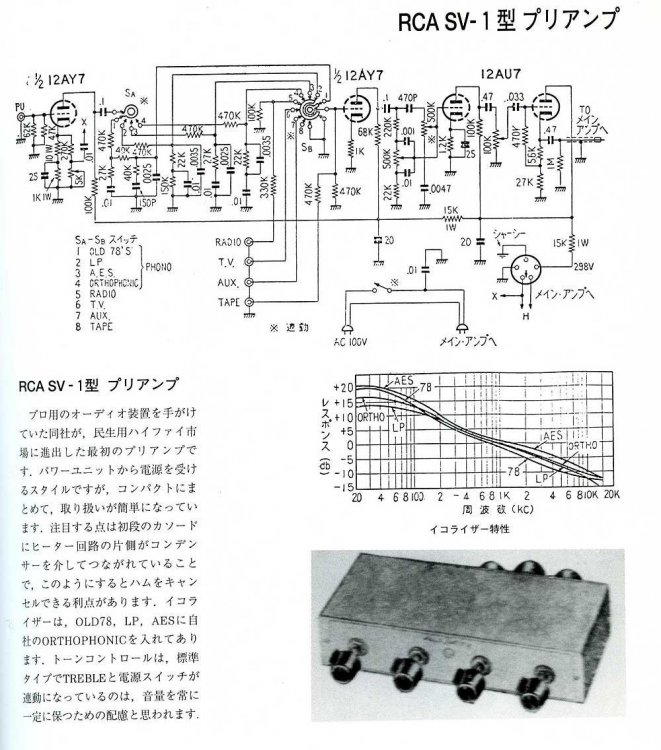

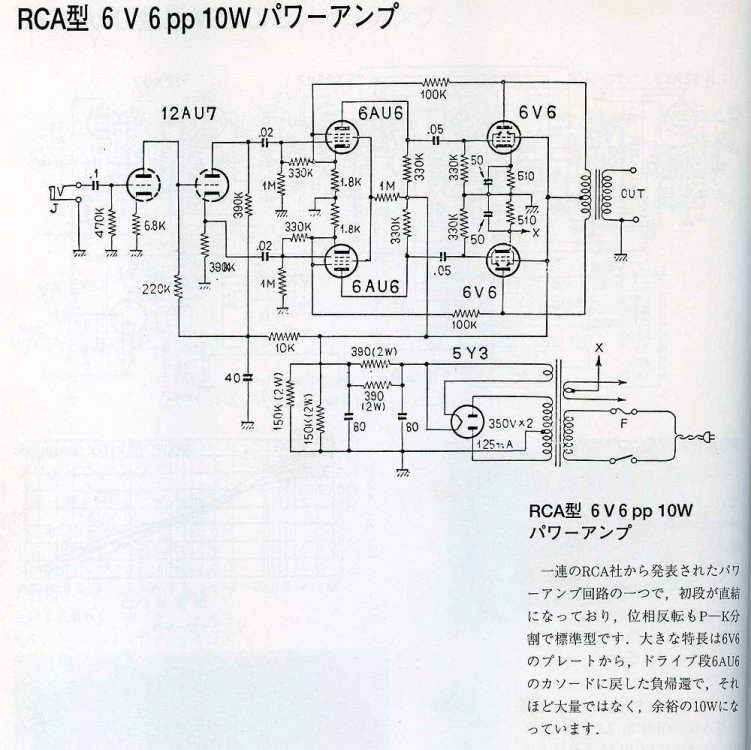

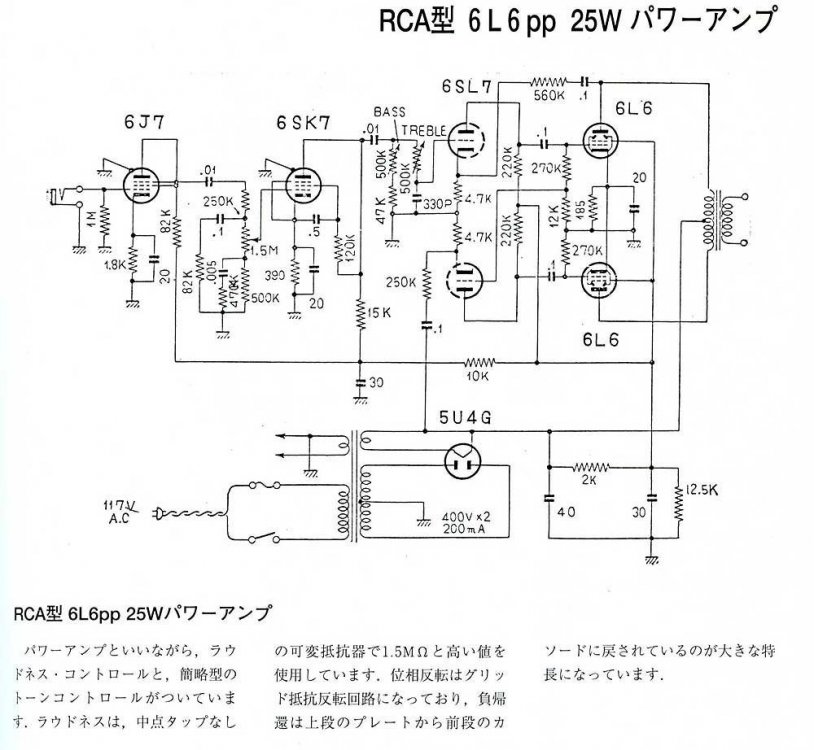

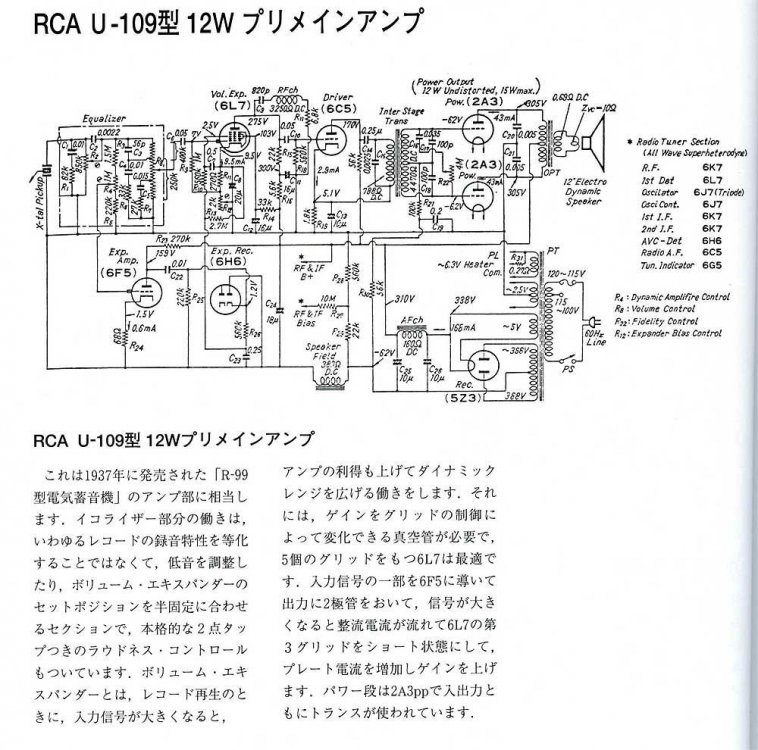

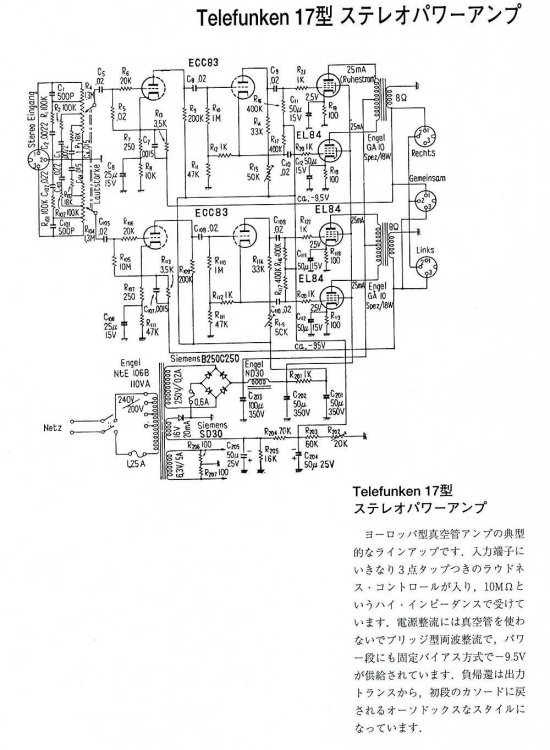

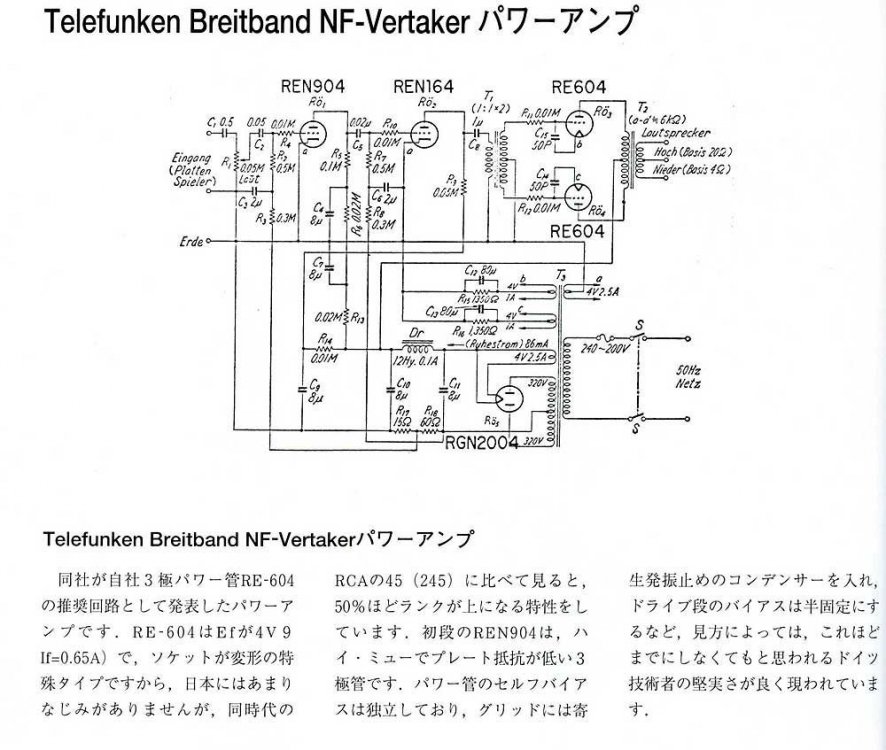

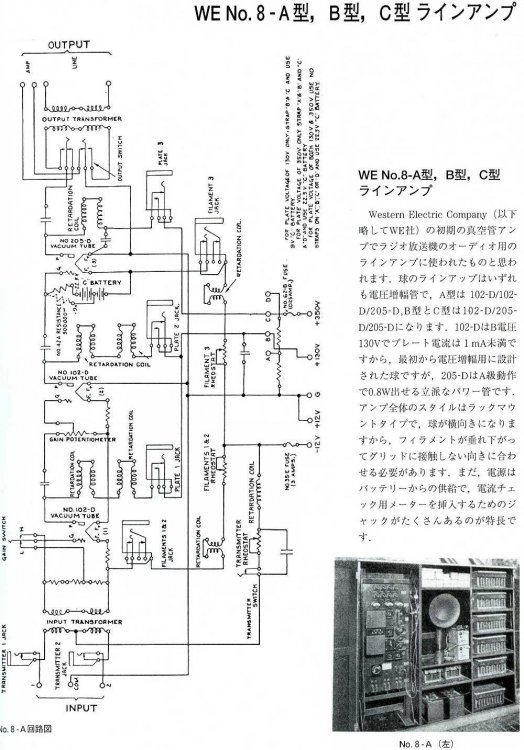

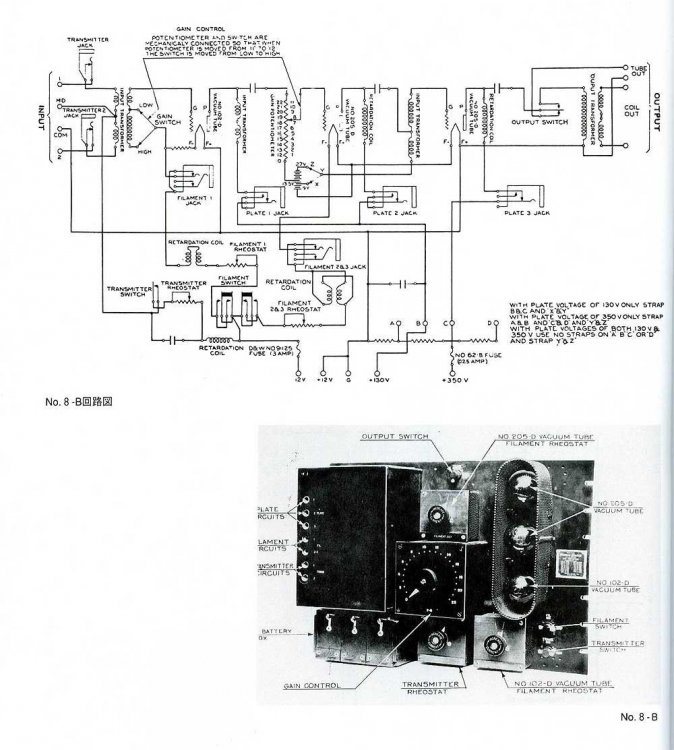

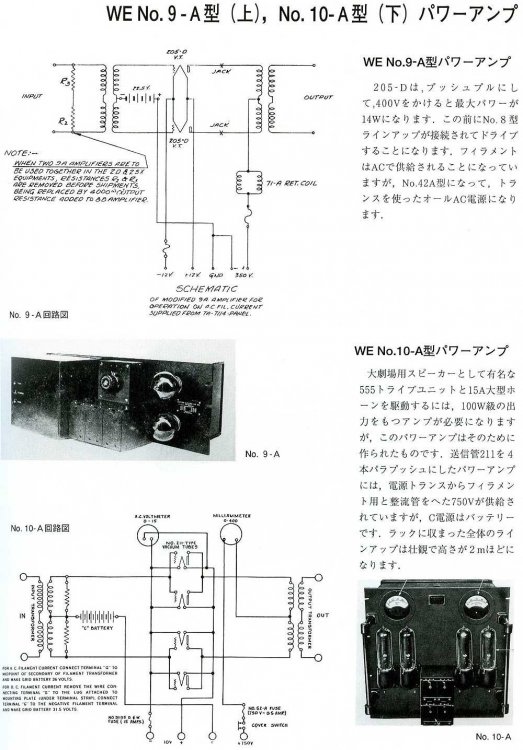

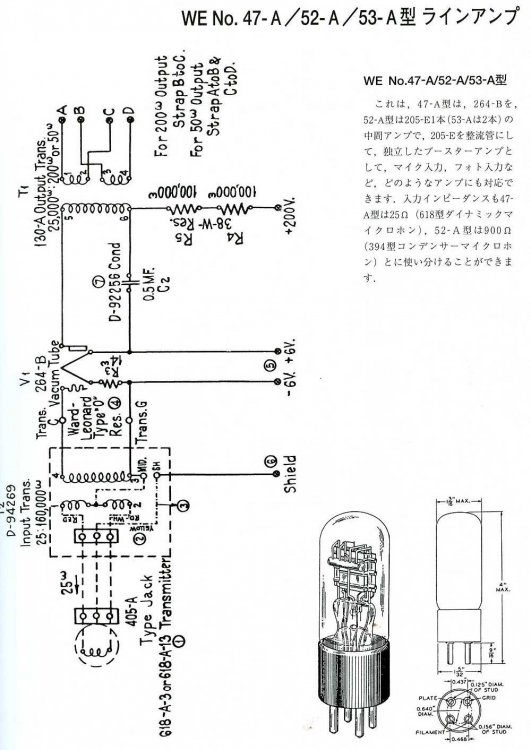

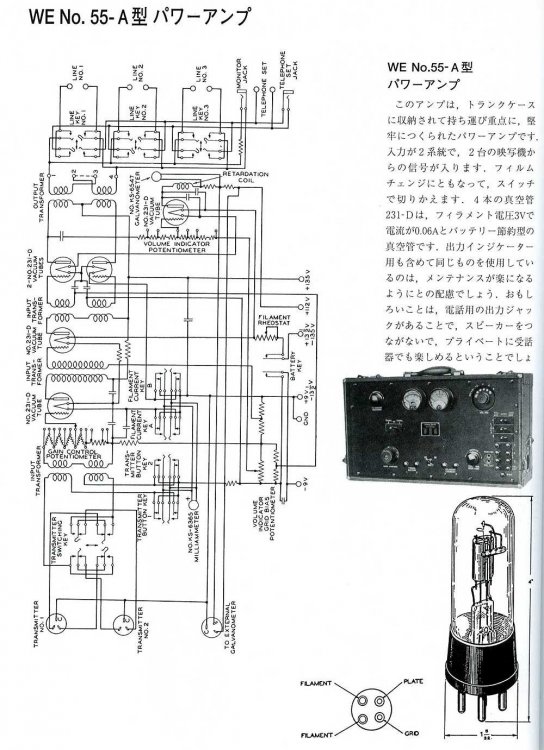

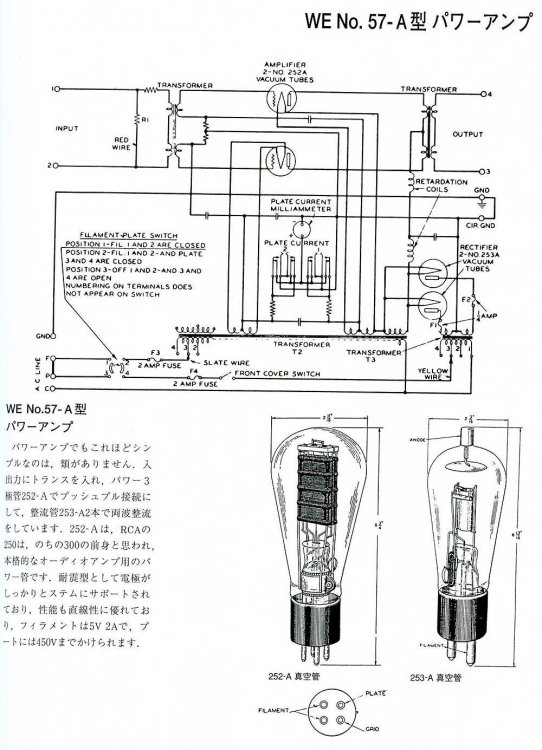

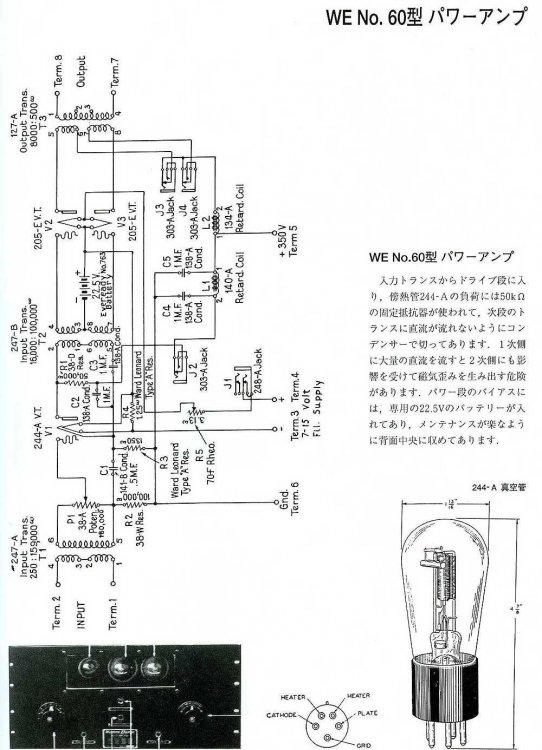

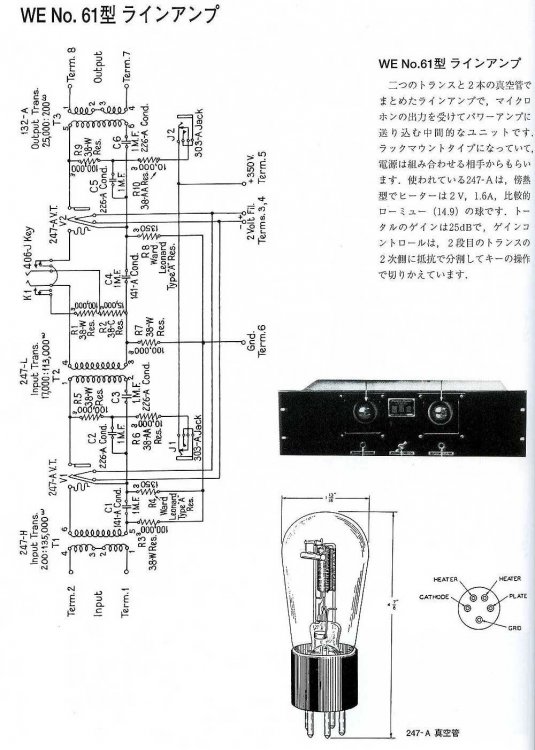

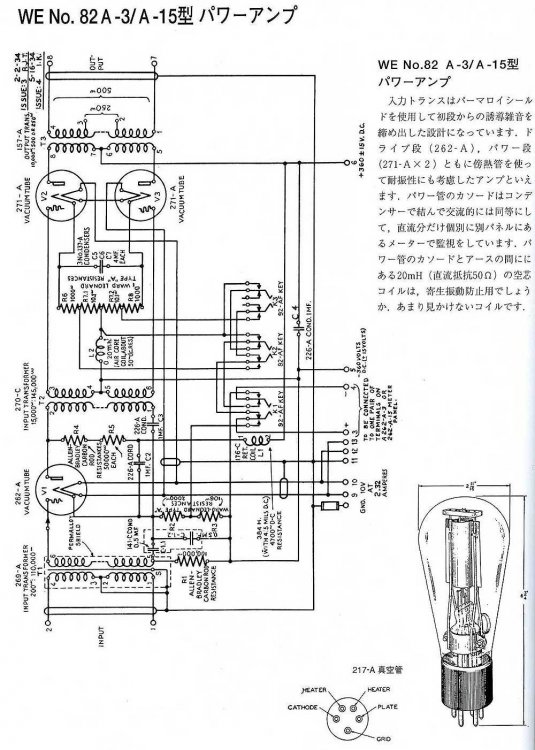

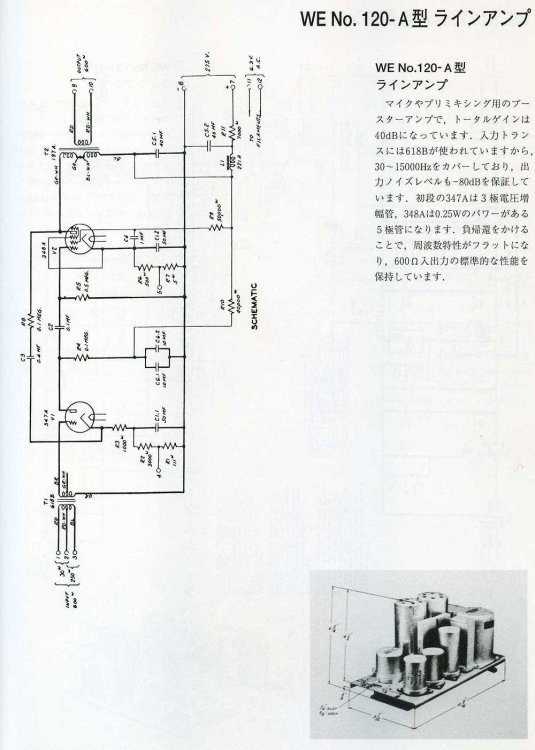

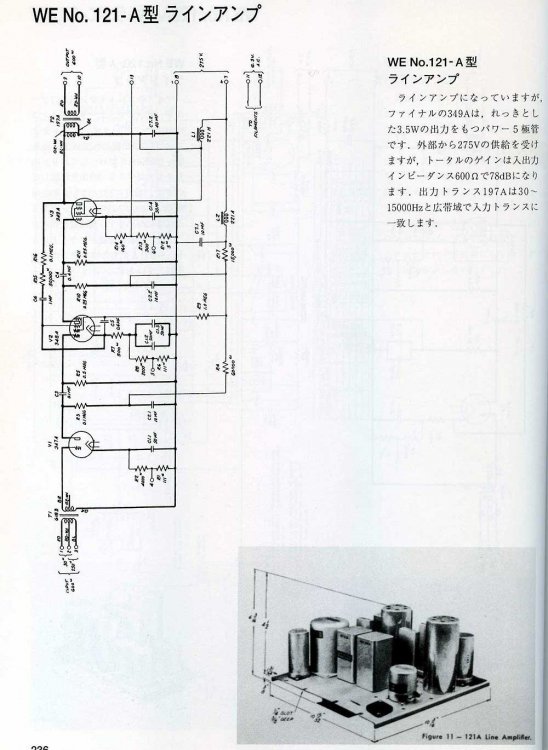

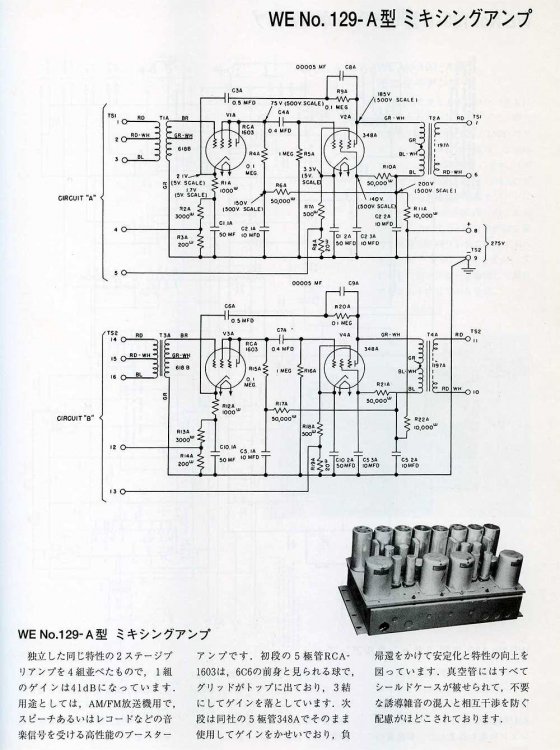

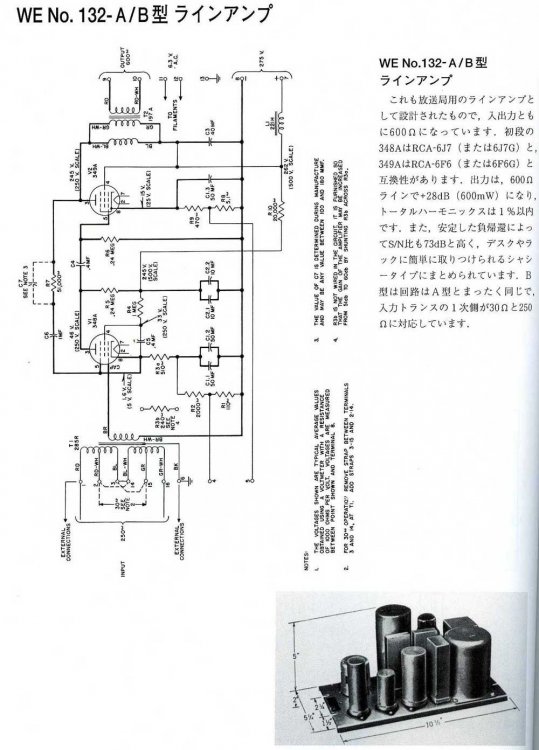

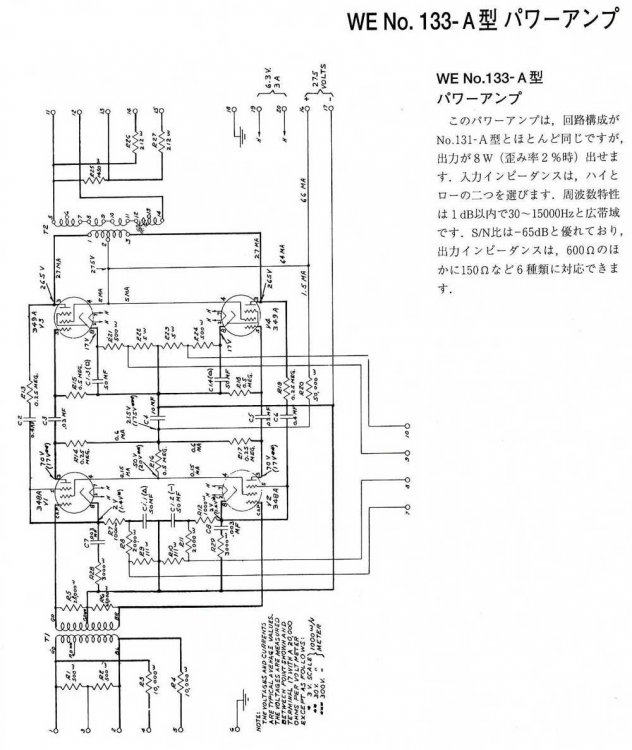

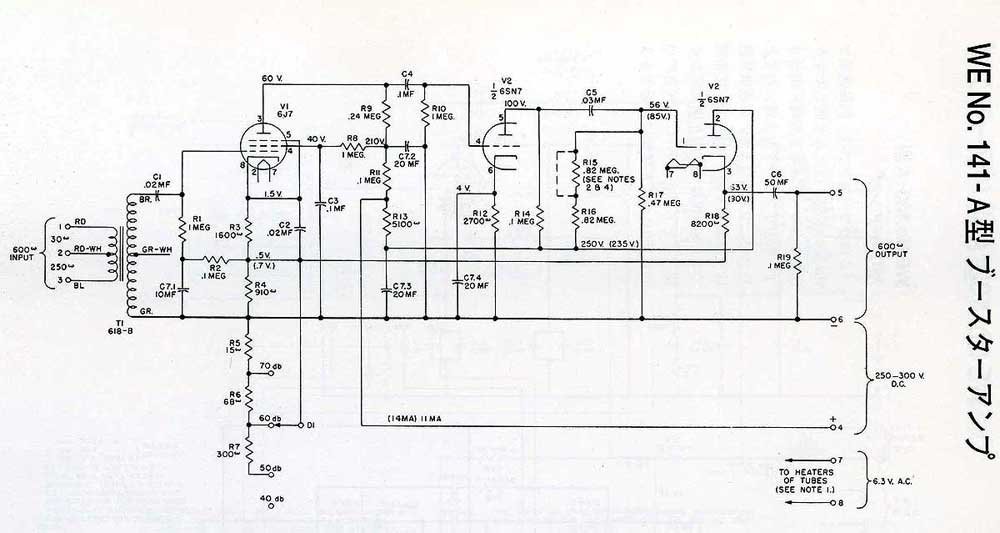

"World-famous amp schematics" by Masamitsu Yamakawa 1993 В.Зимаков: Давно занимаясь конструированием ламповых устройств, я пришел к выводу, что многое из лучших для звука решений придумано уже очень давно, чтобы понять это надо постепенно двигаться в прошлое, изучать схемотехнику, много экспериментировать и обязательно много слушать, тогда с годами опыта появится понимание. Книга г-на Yamakawa весьма интересна, т.к. охватывает целую эпоху от зарождения аудио до конца 60-х годов, в ней приведены схемы и описания 180 схем усилителей известнейших производителей, таких как RCA, WE, ALTEC, QUAD, FISHER, H.H.SCOTT, MARANTZ, Mc.Intosh, LEAK, BROOK и других. Огромное количество схем "золотой эры" аудио, но вот их как раз я в своем обзоре в основном обойду стороной, т.к. усилители на тему "Вильямсон с ООС" настолько широко распространены, что на мой взгляд нет смысла тратить на них место на сервере. Я приведу в основном схемы тех устройств, которые на мой взгляд более интересны и они как правило, более ранние, чем схемотехника конца 50-х начала 60-х годов 20 века. Также сделаю акцент на предусилителях и коррекции для воспроизведения грамзаписей разных стандартов. Есть несколько отличных схем, достойных повторения и реинкарнации на качественных комплектующих. Каких? Пусть каждый решит самостоятельно.13 points

-

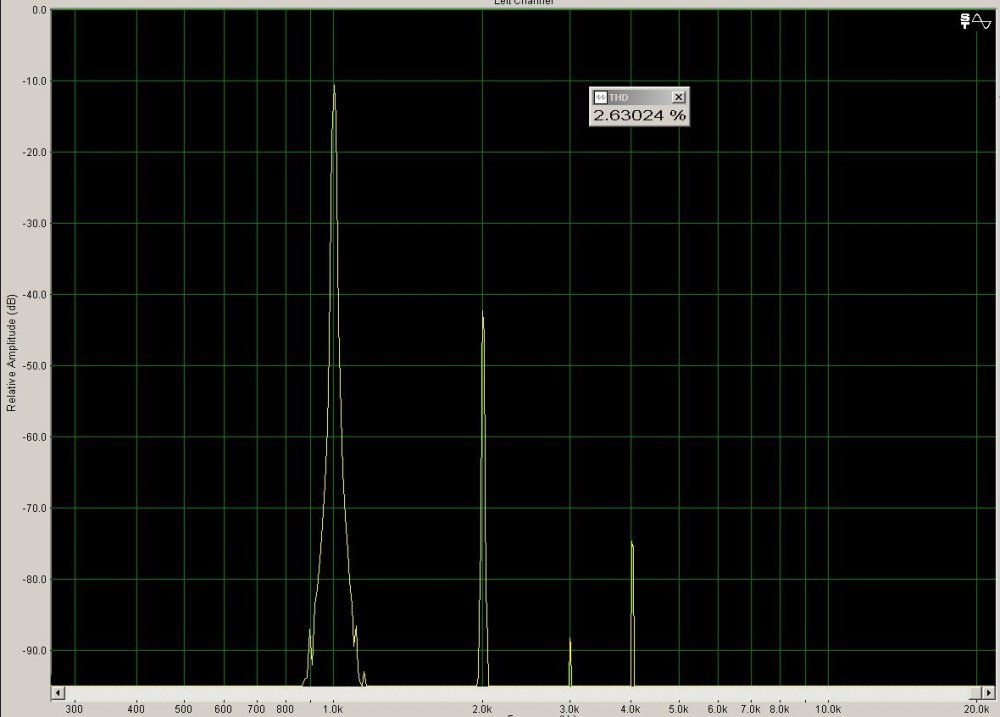

А я условно-закончил очередной макет однотакта, который сейчас, на волне эйфории, кажется наилучшим по звучанию из вообще всего. И сейчас я (временно, конечно) чувствую себя той самой сволочью, что отпила по полстакана и у оптимиста, и у пессимиста. По сути, это следующий шаг в рамках проекта «в поисках несского лоха», я позволил себе пару лонгридов по его поводу. Примененная в первом макете элементная база была воспринята частью аудитории как попытка выпендриться, но речь шла всего лишь о желании минимизировать компромиссы. Не только лампы разных заводов звучат по-разному, лампы разных школ и эпох отличаются куда более заметно, и я в этом смог еще раз убедиться. Выполнен макет почти опрятно, можно пользоваться (и скорее всего так и оставлю), но это все же макет – в частности, потому, что выходные клеммы усила рассчитаны на подключение ПЕРВИЧКИ выходного транса, поскольку окончательный выбор не сделан, звучание и подача в целом очень сильно зависят от транса, причем далеко не так, как обещают сложившиеся стереотипы – но и это крамола, поскольку верить надо измерениям и нечего тут. Кроме того, в макете предусмотрена возможность выбирать из множества прямонакальных ламп с цоколем еврокрест; с этой целью накал и ток покоя драйвера можно регулировать и контролировать. Схема усила стандартная – драйвер, межкаскадный транс, выходная лампа - рисовать нечего. Несомненно, в данном случае существенную часть звучания определяет элементная база, она хорошая, жаться не стал. Питание: симметричный сетевой транс НР – кенотрон РГН 4004 - дроссельный вход в земле – Бош 32 мкф – еще дроссель – Бош 3х32 мкф. Драйвер питается от газового стабилитрона на 150 вольт, стабилитрон зажигается от анодного источника через резистор. Питание драйвера ультрапас, между анодным питанием драйвера и катодом Бош 8 мкф, в катоде драйвера регулируемый резистор автосмещения и БГ 100 мкф. В качестве драйверов отслушано множество «еврокрестов», от 2...3,6…4-вольтовых англичан, голландцев и французов до немецких телеков RE114, 124, 134, 304, разных Вальв и так далее. Окончательный выбор драйвера – с инженерной точки зрения бессмыслица, поскольку искажения у всех ничтожны (там ведь требуется всего 7-8 вольт амплитуды), а их спектр почти как под копирку, шумок плюс чистая 2 гармоника. Стало быть, звучат они одинаково, а что до вкусовщины, то здесь технический форум. Выходная лампа пентод РТ26Н, включенный, естественно, пентодом. Смещение фиксированное, от отдельного трансика, выпрямитель смещения ОППВ на РГН354. Звучание очень критично к фильтрующему конденсатору выпрямителя смещения, и здесь, должен отметить, приоритеты вышли не как у людей. Накал выходной лампы выпрямлен на старом германии Муллард, затем э-лит, дроссель, э-лит. Не выпрямлять нельзя, пульсации, смещение небольшое. Дроссели в макете использованы фабричные, Хашимото, в выпрямителе накала дроссель Лундал. Лучше бы конечно Самомото, но а) лень и б) было боязно утонуть в наводках, а тут кожуха, опрятненько, всё такое. Обратная связь в усилителе отсутствует. Решение рассчитано на качественный, тонально ровный, высокочувствительный, акустически в меру демпфированный ШП "в винтажных традициях". На первом ватте искажения менее 0,5%, на 4 Вт где-то 2,5%. По осциллографу синус начинает ограничиваться начиная ватт ближе к 5. Оптимальная для привычного прослушивания громкость в моем случае достигается примерно на 500...800 милливаттах по пиковому детектору. Ну, точнее, два раза по, поскольку стерео. По поводу звучания ограничусь словом «хорошее». Затачивалось под академическую музыку, но сборничек Р. Плант-А. Краусс зашел на одном дыхании. Не только поет и очаровывает, но и вполне себе колбасит. Да, грешен: провода пытался подбирать, а направления – таки учитывать, хотя в лишенной эфира картине мироздания это херь галимая, ну так никто и не заставляет, мазохизм вещь добровольная, а стало быть - простительная. Считаю полученный опыт очень полезным. Опираясь на него, думаю, если нужно, чтобы однотакт вот прямо в первую очередь пулял, то можно было бы попробовать нечто вроде (безООСного?) усила на чем-то типа ГК71 с сильнотоковым драйвером уровня Ел6/12/4654 с трансом или хотя бы дросселем в аноде, в питании усила не стал бы превышать 150… 200 мкф, но фольги-бумаги, хотя бы тех же МБГВ, они бывают и на 2 киловольта, хотя конечно немецкие консервные банки могут оказаться и покруче… а пленка здесь гораздо менее предсказуема, я вот то и дело натыкался на подачу с неистребимым привкусом пластмассы, как-то не зашло, включая Мундорфы и Обблигаты. Возможно, в качестве драйвера ГК-шки потянут и лампы класса Ал4/Ел3/11, все же пентод не ГМ, емкости спокойные. Ну, если кто будет делать на ГК, отбросить ООС не проблема, так что можно было бы гипотезу и проверить. И даже, кажется, если есть макет на ГМ, то адаптировать его под ГК-шку не так уж сложно. Вот мне было бы интересно узнать впечатления. Блин, опять длинно. Ну, зато писать буду, вероятно, всё реже, так что за счет усреднения скомпенсируется.12 points

-

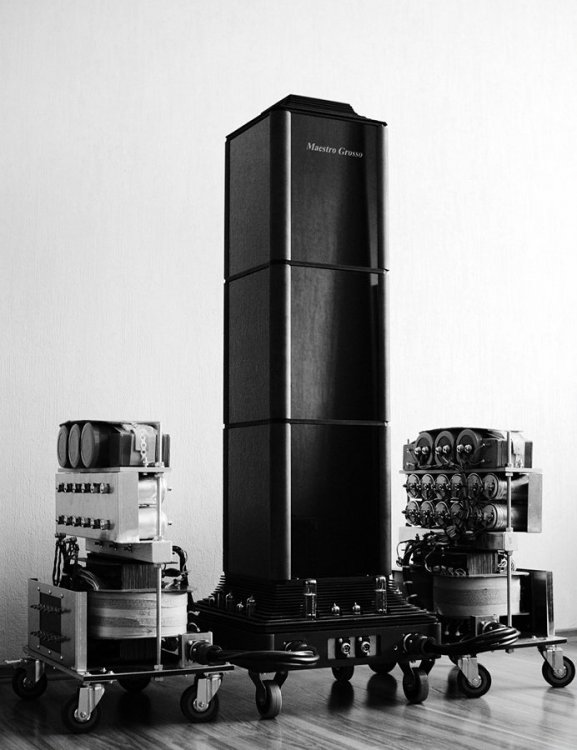

У каждого Аудио Портала должен быть свой Маэстро Гроссо, а у нью Аудио Портала, нью Маэстро Гроссо - МГ Тень. :-) С уважением к пользователям старого и нового аудио портала. Собственно благодаря Вам ну и Юрию Анатольевичу конечно же, :-) смог чему то научится... Собственно мгТ, является 2х каскадным упт (до твз) буфером для Маэстро Гроссо 2, ну или любого другого усилителя, :-) в прочем ничего не мешает ему и самому побыть таковым - по крайней мере какое то время... Всего в "буфере" 14 ламп - 4 из них собственно сам усилитель, на входе 6с45п на выходе ес360, остальные 10 ламп стабилизаторы последовательного типа на 6ж9п и 6с19п. Смещение первой лампы фиксированное - низкоомный резистор в катоде с питанием от отдельного стабилизированного источника питания. Из особенностей, наверное ещё стоит упомянуть щупы кельвина, которые тянутся от делителя уо каждого стабилизатора до нагрузки, всё остальное как обычно. )) С права на лево: накальный модуль, буфер + ламповые стабилизаторы, анодные модули Е1 и Е2 (силовые трансформаторы упрятаны внутри сборки из конденсаторов). P.s буфер малость не закончен - не хватает колпаков для модулей с выходными трансформаторами и т мостового регулятора громкости, в прочем работа над ними уже идёт. :-)12 points

-

12 points

-

Пока трудился над этим усилителем, читал ветки про серьезные усилители в 50-70кг в моноблоке, мкт под 10кг весом, со стабилизаторами на каждый каскад отдельно. И как-то неловко стало за свои поделки.Ну да ладно, мне и так кайфово. Намотал выходники. Сделал монтажные платы. Примотал к жалу паяльника (60Вт),медный экран медной проволокой. Получилась кисточка. Прогрел и пропитал её припоем. Дорожки смазал спирто-канифольной смесью и "покрасил" их припоем. Наносится очень быстро, равномерно, тонким слоем, без перегрева поверхности. На панели сделал все крепежные элементы. Шляпки винтов чуть уменьшил, и углубил в панели ниже поверхности на 1мм. Шляпки залил эпоксидкой и зашлифовал в ровень поверхностью панели. Деревянную рамку покрыл тонирующим масло-воском. Остальное покрасил из баллончика краской на акриловой основе. Два слоя грунта, шлифовка, три слоя краски с промежуточной шлифовкой. Окончательно панель немного отполировал автомобильной полировочной пастой.Нравится мне вот такое оформление. Решил такого цвета сделать панель. Вот так выглядит у меня. Осталось набить платы деталями.12 points

-

Насколько я понял, сверхглубокие НЧ как таковые - это своего рода побочка. Энтузиасты утверждают, что с БТВЗ (вероятно, из-за чрезвычайно ненапряжного режима "во всех отношениях" по железу) по-иному, жизнеподобнее звучат все регистры, не только НЧ, но и голос и даже дзынь. Поскольку речь идет о не-единичном отзыве, это скорее всего правда, остается только найти достойные материалы и не облажаться с намоткой.12 points

-

12 points

-

12 points

-

12 points

-

Доброго всем времени суток. Я очень долго отсутствовал на всех форумах, более 10_ти лет. Теперь переехал в Стамбул. Из Баку привез с собой пару 4а32, чтоб как-то слушать музыку. Буквально две недели тому назад, зашёл в магазин Bauhaus, и купил панели из массива, лобзик, фрезу, и болгарку ( и по мелочи) . Желание сделать ПАС для данных динамиков было очень давно. Звучат не плохо))) и это радует. Буду на днях проводить эксперименты с натяжкой материала . Из измерительной техники ничего не имею. Все приборы остались дома в Баку. АС имеет следующие размеры: Щит 1200х600х30мм Короб 1030х400х300 Отверстия под Пас 35мм 72 шт. Сделал больше чем пл. диффузора. При настройке будет легче. Одним словом начинаем всё с нуля...12 points

-

Освободившись от более важных дел продолжил. В первом посте этой темы все началось с постройки колонок. Колонки покрыл масло-воском под тон усилителя. Усилитель окончательно подрегулировал, в нижней крышке сделал вент. отверстия. Крышку прикрутил. Чуть добавил дизайна. Вот такой комплектик получился. Играет, радует слух и глаз. Ну вот и все.12 points

-

Из компактного, да? Ну, например, SE на 6Н26П+6П43П в триодном вкл. Маленький, душевно играющий. Можно в спальню, на кухню ;) Схема классическая: реостатный УН + ВК с фиксированным смещением. Резисторы в звуковых цепях - ВС. Разделительные конденсаторы - ФТ. Интересное сочетание кстати. Анодное и смещение стабилизировано. При номинальной мощности спектр короткий, приятный.12 points

-

12 points

-

12 points

-

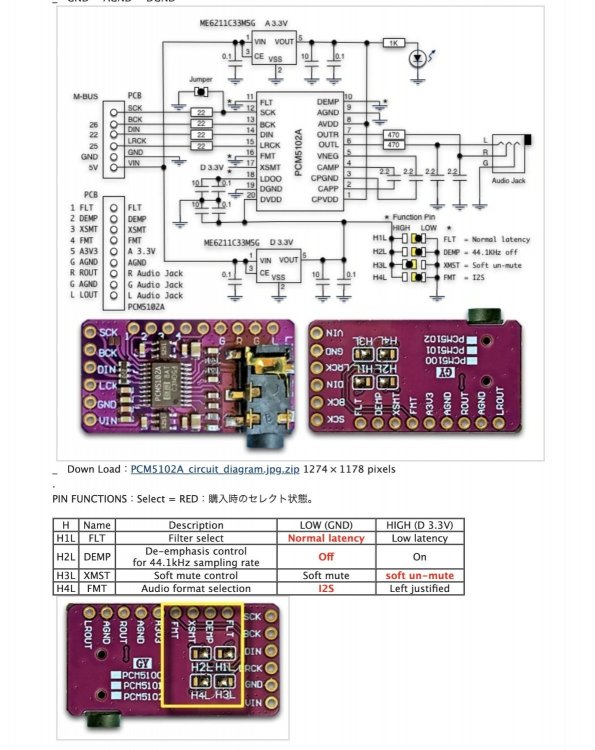

Файловый проигрыватель с USB флэшек на основе готовых модулей с хорошим звуком с ПДУ. KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 + PCM5102 ДЕШЕВО и СЕРДИТО. НО с ОЧЕНЬ качественным звуком. Управление с помощью дистанционного пульта - выбор файлов, перемотка, регулировка звука.. Отключение экрана..... Из готовых модулей и готового стандартного корпуса. Бюджет проекта до 5 т.р. Полное описание проекта в статье на дзене Финальная сборка -файловый проигрыватель на основе панели KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 + цап PCM5102 Давно перешёл на файловый проигрыватель - основные файлы - СОБСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ оцифровки с CD дисков. WAV файлы 44,1 кГц битрейд. Только на этих условиях получаем суперкачественный звук. Hi-rez - файлы с высокой частотой дискретизации занимают много места и их качественных реально то совсем и нет. Только демонстрационные тестовые записи. Основной массив - это качественные оцифровки CD дисков. Самое главное оцифровка без потерь и без любой обработки и пере дискретизации. Даже FLAC - сильно уродуют звук - там идёт сильная деградация звука, потеря микротембров. WI-FI радио - по качеству звука тоже не очень, хорошие по качеству каналы нам заблокировали.... хотя каналов более 8 тысяч в интернете, нормальный звук там найти очень сложно. Делал проект по WI-FI радио, но вернулся к классическому файловому проигрывателю. Проект файлового проигрывателя у меня не первый. До этого использовал такой файловый проигрыватель - сделал его для отладки усилителей, а он вытеснил по качеству звука и удобству применения и CD с внешним цапом, и винил . Вроде просто. Китайская панелька за 250 рублей и продвинутый блок питания. Но панельку выбирал из десятка похожих. Требовалось- чтобы играли WAV файлы, а не только МР3. Чтобы не было ничего лишнего -не свистелок-моргалок, ни блютуза с вайфаем, ни эквалайзеров, ни голосового сопровождения. Процессор там очень слабенький. WAV- файлы может развернуть с очень хорошим качеством, а вот уже любое сжатие (МР3) или любая дополнительная нагрузка на процессор превращает звук в маловыразительную кашу. В панельках плохо разделено питание - цифровое, сервисное и аналоговое - поэтому часто в сигнал лезет фон от цифровых помех. По питанию -очень неравномерная нагрузка по питанию -USB флэшки требуют тока как не в себя - потребление скачет от 0,05мА до 0,4 мА. Поэтому в блоке питания ТРИ!!! линейных стабилизатора питания и фильтр питания по сетевому питанию. Лучший трансформатор оказался от советского радиоприемника высшего(или первого) класса. Собрать такое устройство с хорошим звуком -тот ещё квест. А нужно было просто нормальое ДЕШЁВОЕ устройство для отладки ламповых усилителей. После того как сжег ДОРОГОЙ файловый плеер при отладке усилителя - когда на вход попало высокое питание от лампового каскада по моей невнимательности и плеер сгорел - было ОЧЕНЬ жалко..... Теперь стартую от простой панельки, а только потом перехожу на этот блок..... Его сжечь после всех усилий тоже теперь жалко.... И вот после нескольких лет использования этого блока наконец то дозрел сделать проигрыватель более серьёзного класса по звуку........ но тоже тратиться сильно не хотелось.... так как дома есть внешние цапы топового класса с ценниками более 100 тысяч рублей..... Но время идёт и удобство использования часто перевешивает качество звука. Сперва, просто хотел панельку с цифровым выходом i2s приделать к цапу от Дмитрия Андронникова LYNX D60. Цап очень качественный и работает по коаксиальному выходу с CD плеером DENON DCD-3300. Но подружить не удалось... А сильно курочить цап рука не поднялась. Поэтому раскурочил проект WI-FI радио - и сделал проект с цапом на PCM5102. Были попытки приспособить модуль с цапом ES9018K2M - там всё запустилось. Хотя модуль ES9018K2M был дороже модуля на PCM5102 более чем в 10 раз, но по звуку он слил PCM5102. С пред историей ВСЁ. Подробности читайте по ссылке выше на Дзене - там несколько статей развития проекта - с кучей обломов и переделок. Итак - основа это панелька файлового проигрывателя KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3- что самое важное с цифровым i2s выходом и пультом ДУ. Они бывают двух цветов -серебристого и черного. Очень качественно сделаны. Бывают нескольких версий - у меня версия 2.3. с линейным стабилизатором - можно питать от 6 до 12 вольт. А есть на питание от стабилизированных 5 вольт. В комплекте -панелька , пульт Ду, провода, винты..... И НИ КАКОЙ ИНСТРУКЦИИ.... Цена в районе 1600 рублей на день публикации. Основное это ЦИФРОВЫЙ ВЫХОД..... всё остальное разнообразие панелек не имело цифрового выхода или стоило в разы дороже. После перебора и ПОКУПКИ(!!) разных модулей цапов к ней был выбран, как оказалось один из самых дешёвых ардуино модулей ЦАП РСМ5102. Эта микросхема бывает на разных модулях и платах с ценниками до 3 т.р. Но подошёл именно такой модуль - его удобнее всех настраивать. Ибо в более дорогих модулях китайцы ставят всякую дорогую "дичь", чтобы ценник увеличить и смотрелось "богато" ..... но для звука это выливается в жесткое ухудшение качества. И это единственный модуль к которому удалось найти нормальную схему - что очень помогло при реализации данного проекта. Все перемычки , как нужно, запаяны с завода. Панелька KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 имеет и свой аналоговый выход - но он по качеству звука сильно проигрывает звуку с отдельного цапа. Чтобы подключить модуль цапа достаточно проводов из комплекта. В комплект панельки KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 входит кабель для цифрового подключения. Единственно , что нужно подпаять это провод питания+5 вольт. Его я припаял на ножку питания разъёма USB. Соединяем красный провод LRCK - LRCK, черный провод GND-GND, желтый провод DAT-DIN , зелёный провод SCLK-BCK, синий провод MCLK-SCK. Примечание -Цвет проводов у вас может быть другой. Тестовое соединение панельки и модуля цапа. Питание +5 вольт припаяно к "+5вольт" на USB разъёме панельки. Сама панелька запитана от дежурного внешнего ТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания стабилизированным напряжением "+8 вольт". На модуле цапа есть разъём под наушники -Джек 3,5мм. Можно подключить проводные наушники и проверить -работает ли воспроизведение файлов. Далее нужен корпус. Вопрос с корпусом был решён приобретением стандартного корпуса в магазине "Промэлектроника" GIANTA G768, который почти подошёл по габаритам. По ширине подошёл точно, а по высоте на 5 мм выше. Напечатал две детали на 3Д принтере - передняя переходная планка и задняя панель. И всё собралось. В корпусе есть свои передняя и задняя панельки - но нарисовать и напечатать на 3D быстрее, чем подгонять идущие с корпусом панели. Был подобран зелёный военный трансформатор ТПП245-20-50. Использованы запараллеленные обмотки 5,05 вольта+2,61 вольта. Так как ток в сети больше 220 вольт, то на выходе получил 8 вольт 0,8 А. Вроде бы для чего такой ток? Процессор панельки и экран могут потреблять до 0,3 Амперов (поэтому функция отключения экрана для снижения электротребления очень полезна). USB флэшка по стандартам может потреблять до 0,5 А. По предыдущим проектам столкнулся с сильной просадкой напряжения при подключении USB флэшки. Вплоть до перегрузки -рестарта основного процессора. CD и TF карты тоже потребляют довольно много тока. Но если USB флэшка сидит на питании 5 вольт, то CD и TF карты запитаны с линии питания 3,3 вольта - и на данной панельке запитаны от линии питания процессора..... и при использовании TF карты звук становится хуже..... что говорит о не проработанности конструкторами параметров питания при использовании TF карты. По концепции блока питания. Из сети 230 вольт через трансформатор ТПП245 подаём 8 вольт 0,8 А переменного напряжения на диодный мост (4а мощности -для лучшего температурного режима), далее имеем 12 вольт постоянного напряжения. Потом стоит сглаживающий конденсатор 2200 мкф 25 вольт, далее далее - стабилизатор напряжения LM7808 и после него конденсатор 3300 мкф 16 вольт. Оба конденсатора зашунтированы плёночными конденсаторами. Стабилизированное напряжение 8 вольт подаётся на разъём панельки KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3. На самой панельке припаян стабилизатор MIC29302, который понижает напряжение до 5 вольт и раздаёт напряжение на USB разъём и на стабилизатор 3,3 вольта для питания процессора панельки и экрана. Так как линия питания +5 вольт поддерживается только конденсатором 220 мкф, то припаеваемся к проводу +5 вольт на разъёме USB конденсатор 3300 мкф. Далее к этому конденсатору подключаем импульсный дроссель 3mH ( сопротивлением 1 ом-он намотан толстым проводом). После него стоит конденсатор 15000 мкф 10 вольт. С него подключено питание модудя цапа PCM5102 - Vin. Далее уже на модуле цапа имеем два стабилизатора на 3,3в для цифровых и аналоговых цепей. К цифровым цепям добавляем 3600 мкф+1600 мкф+ полистирольный плёночный конденсатор. А к аналоговым цепям добавляем конденсаторы 15 000 мкф+15 000 мкф+фольговый полистирол+ серебро в сдюде(СГМ). Так как зарядные токи могут перегрузить цепи питания и пожечь модуль -смотрим на применённые стабилизаторы 3,3 вольта - они стоят типа ME6211C33M5G - они по даташиту имеют встроенный ограничитель тока 600 мА. Конденсаторы использованы SIEMENS и SANYO. Хотел поставить свежего выпуска, но в городе не нашёл нужные марки нужных номиналов, а заказывать и ждать долго. На макете использовал Филипсы, но они не влезли по габаритам в финальную сюорку. У модуля цапа PCM5102 контакты перепаял - питание всё выведено вниз, а цифровые входы и аналоговый выход - вывел для верхнего подключения разъёмов. Плата распаяна - всё питание проводом МГТФ сечением 0,3 мм2. Цифровые провода - жилы из НDMI кабеля. А аналоговые провода -монокристаллическим проводом 0,5 мм2 чистотой 99,9999%. Этим же монокристаллом распаяно соединение по аналоговому питанию до конденсаторов 30 000 мкф+шунты. Цифровые и аналоговые провода в зазелённых экранах. Причем цифровые провода -каждый в своём экране.... Экраны от цифровых проводов - те самые которые стояли в HDMI - я их из экранов и не доставал. прямо так и припаял. Качественные разъёмы серьёзно сказываются на качестве звука. Именно пятно электрического контакта обеспечивает в том числе и минимальное сопротивление контакта, вместе с материалом , из которого изготовлен разъём. По настройке цифрового фильтра. Фильтр нужен, чтобы отсекать несущую частоту в аналоговом сигнале. На фото сверху видны конденсаторы напаянные на выходные разъёмы RCA- это фольговый полистирол по 200 пф, в дополнение к керамическим конденсаторам установленных на плате модуля. При допайке фольгового полистирола звук существенно "получшел". После прогрева - звуки развешаны в комнате и очень рельефные...... Очень доволен тем фактом, что после цапа до разъёмов RCA нет активных элементов(операционных усилителей или транзисторов) и нет разделительных конденсаторов. Поэтому получаем Очень детальный звук и с очень детальной звуковой фактурой..... А недостаток панельки - не проигрывает файлы с битрейдом более 44,1кГц, хотя микросхема цапа(РСМ5102) может воспроизвести битрейд до 384 кГц.11 points

-

11 points

.JPG.2078dd3ae5039d5f58b48731f8fe9c8d.jpg.ab0dc9bf4e2b67ce179594f1bb02fe06.jpg)

.JPG.e3b6605674ddf8e3c66fe86f2e272108(1).jpg.7edbb9290fb1a9c495019f657a199bbb.jpg)

.JPG.387660791b6b213b82828ddddaa2e941.jpg.4b8b4b4fc5989e3c56d29dcee60fc9b1.jpg)

.thumb.jpeg.89952746153b8d4a570745483bb64507.jpeg)