Коммутация:реле,герконы,переключатели

-

Recently Browsing 0 members

- No registered users viewing this page.

-

Клубы

-

ROCK-N-ROLL FOREVER!

Open Club · 9 members

-

Радиорынок

Public Club

-

MASTER TUBER

Open Club · 4 members

-

Hi-end по-русски

Open Club · 57 members

-

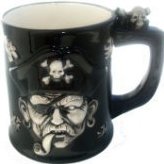

Кружкин Дом

Open Club · 31 members

-

Излишки тумбочки

Public Club

-

Радиолюбительские технологии

Open Club · 8 members

-

Магазин Иван Иваныча

Public Club

-

Джаз от SJ

Open Club · 24 members

-

Тестовый клуб

Open Club · 19 members

-

БАЛАНС

Read Only Club · 1 member

-

-

Сообщения

-

Ну тоже верно . Эстония стерео , сестрёнка симфонии , звучит ровнее

-

Это Вы про того, что сваривал корзины динамиков из колесных дисков и какие-то там супер корректоры на скрутках собирал?

-

Слушать можно и ту, и другую. Но... я бы сейчас не стал их обе слушать, а так... ностальгируйте на здоровье.

-

By Анатолий Матвиенко · Posted

Василичу-Gnat под восемь десятков и стиль другой -

Небольшая доработка (добавлен С1 и R5) избавила ЛинКорр от пичка на 100 Гц, по ссылке файл с записью корректора с поднятой иглой, затем звук, затем с остановленным мотором и опущенной иглой, в звуковом редакторе всё видно и слышно... Схема : Файл : https://disk.yandex.ru/d/1bLJv3bKU-WDIw

-

Вы не перестаете меня удивлять. Свое мнение я уже высказал выше. Что еще я должен вам говорить? Далее комментировать бесполезно, трепология пойдет по кругу. И так задали работу модераторам.

-

By Илья Александрович · Posted

По началу как всегда маскируется, но сущность прет наружу, шило в мешке...... -

By Илья Александрович · Posted

неужели очередной набег крымского киномеханического хама на форум? -

Да именно Вам собственно и был вопрос , извиняюсь если задал некорректно

-

А кому вы его задаете? По ходу вы разговариваете сами с собой.

-

Вот это уже не вам решать . Я возраст конечно Очень уважаю , но затыкать рот такое себе занятие . Василич

-

Вы не ответили на вопрос выше Grat и Gnat не одно и то же лицо ?

-

Forum Statistics

-

Total Topics9.9k

-

Total Posts106.9k

-

.cropped.jpg.ec7a2005015b0b602193d2aed2ca14e7.jpg)

Recommended Posts

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.