Евлампий 2

Master-

Posts

250 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

15

Content Type

Profiles

Forums

Events

Everything posted by Евлампий 2

-

Извините, это я Сергею Б. Насчет бифилярника - не знаю, смотрите. Но транс к ГИ3 - это только если прибегать к искусству и опыту Константина: намотать ШП беззвонный межкаскадник на такие килоомы - задача нетривиальная. Я сам большой фанат ГИ3, но толком пристроить ее не могу именно из-за своих недоиндуктивных межкаскадников. Оттого и выкручиваюсь... Ну вот видите, опять лампы, снова я не туда.

-

Вообще-то тема межкаскадных трансформаторов от ламп неотделима. Межкаскадный транс - всего лишь способ пристроить лампу так, чтобы полнее раскрыть ее голос и потенциал. Каждая разновидность трансформаторов (конструкция, секционирование, емкости, допустимый ток, оптимальное сопротивление источника и так далее) диктуется ключевым набором параметров ламп, совместимых с данным видом трансов. Ну или наоборот - готовый транс своими параметрами определяет, с какими лампами его можно включать. А вот "без гроба покойник не живет", в смысле "межкаскадник как отдельное явление", сам по себе, штука весьма туманная. Но - наверное вы правы, туманные штуки обсуждать сподручнее, больше мешать не стану, вы уж не серчайте.

-

Еще раз извините, неожиданно открылось окно постабильнее, так что воспользуюсь и дополню. Речь шла о том, что 52-ю и вправду лучше бы качать низкоомным драйвером, чтобы с успехом залетать в сеточные токи. Так вот эту самую низкоомность можно получить либо понижающим межкаскадным трансом, либо – не понижающим трансом, если сам драйвер достаточно низкоомный, эффект будет вполне сравнимым. В первом случае проблемой является потребность в (иногда) пугающих амплитудах на первичке транса, потому что далее эта амплитуда понижается. А во втором случае нужно иметь тумбочку, где имеется этот самый драйвер с достаточно низким внутренним сопротивлением. Здесь, кмк, разумный выбор определяется имеющейся элементной базой. Скажем, по мне, та же Ал4 из ранних, с анодом-звездой, в триодном включении, да на транс, имеет необычайно мало конкурентов среди кривонакалов (потребности Романа здесь рассматривать, наверное, бессмысленно, разве что в версии Ал4/350, такие существуют, хотя уже в менее интересных версиях). (Если кому интересно: Внутреннее у нее правда ближе к 3 кОм, не в любом случае достаточно, а усиление где-то под 25. И кстати, та же Ел3 при очень близких параметрах и измерениях значительно уступает ей по звучанию.) Ну и добавлю в целом: что касается транса как решения, не могу согласиться с Полковником в оценке резисторных и «реактивных» каскадов. Да и чисто технически: в случае транса лампа разгружена, полнокровно запитана, ее ток готов почти полностью уйти в сетку выходной лампы… Надо лишь, чтобы транс был хороший. Такие трансы существуют и даже вполне могут быть намотаны самостоятельно. Я бы только добавил, что для совсем уж классного результата требуется не только правильная тактика намотки, но и правильные сердечник… а также медь, да извинят меня объективисты. Впрочем, серебро тоже может пойти.

-

(Извините, клава слетела) ... для 52-й многовато. Давайте понижать хотя бы вдвое. Получим порядка полутора килоом. Если допустить, что мы хотим выдать вольт 75, 25-й придется подать на транс ажно полтораста вольт. Это значит, повышенное питание, вольт желательно под 400, чтобы не искажалось. При этом коэффициент передачи этого каскада выйдет от силы 4. С другой стороны, мы можем взять какую-нить Р41 и подключить ее к трансу 1:1. От не требуется всего 75 наших вольт, выходное сопротивление драйвера те же полтора кОм, а усиление 15 ...17. Достаточно "родных" 250 питания, и кстати несмотря на кривонакальность лампа незаурядно линейная и благозвучная.

-

О своем, о новодевичьем... Повозился с разными версиями ректального включения выходной обмотки для комбинированной ООС, обычной ООС, комбинированной ООС-ПОС в драйвер и выходную лампу, и так далее. Резюме: с технически хорошим трансом можно получить прямо-таки завораживающие цифирки-измерения. Особенность комбинированной обратной связи - в том, что с ней появляется возможность получить ровную АЧХ "вниз" вплоть до единиц гц, причем при желании даже с подъемом в пару дб на 20 гц плюс-минус. Вследствие плоской АЧХ фазовый сдвиг на "обычных" НЧ получается совсем небольшой, бас не "скручивается" и выходит действительно тембрально разборчивым, глубоким, "взрослым", "не-ламповым" в хорошем смысле... хотя (уже потом) становится понятно, что и тут можно унюхать запах дегтя. И все же приходится признать, что если не заморачиваться с инфра-НЧ, то простая ООС с выходной обмотки в катод драйвера практически ни в чем не проигрывает выпендрежным потугам. И вот вопрос: а надо ли оно, особенно если используется не совсем уж копеечный трансик, который и "без этих глупостев" как-то басит? Реальный пример: если брать схему пентодника из моего рисунка выше по теме, заведя ему стандартную ОС в катод драйвера, то, при использовании в качестве транса маленькой хашимоточки Н-507, а в качестве выходной лампы 6v6 (пентодом) (резистор в катоде примерно 220...240 Ом при анодном вольт 260..270), то формальные измерения, если не брать в расчет инфра-НЧ, очень близки (при одинаковой суммарной глубине ОС, т.е. одинаковой чувствительности макета, которую я для определенности выбрал на уровне 0,707 В - в моем случая ООС вышла порядка 10 дБ). В версии со "сложной" ОС глубиной 10 дБ можно выжать полосу, допустим, 19 гц - 120 кгц, ну а с обычной ОС - 28 гц - 80 кгц (в обоих случаях по минус 1 дб). Это довольно круто, если учесть плюгавость трансиков. При этом с разными способами организации ОС искажения в голосовом регистре (повторюсь: при одинаковом усилении) почти не отличаются ни по уровню, ни по составу (в данной конфигурации у макета получилось максимум 3 ватта (по уровню гармоник 2%); в первых 2...2,5 Вт на 1 кгц искажения не превышают 1%). С чувствительной акустикой слушать можно, и даже с удовольствием, особенно в первые моменты, пока трудно отделаться от очарования убедительной, серьезной и глубокой передачи НЧ-регистра. У "сложной" версии есть минус: да, НЧ глубже, но искажения на них пусть немножко, но повыше, и нарастать они начинают раньше, при не таких уж высоких уровнях сигнала. Поэтому, если ставить целью вытянуть инфра-НЧ на грани возможностей транса, то мне кажется более перспективной версия НЧ-ПОС "катод-катод", описанная в схеме по теме "всё про ГУ15". Там не только полоса тянется вниз более активно, но еще и лампы силятся выровнять искажения транса на НЧ. Ну и главное. Если переждать первое впечатление и вслушаться, то понимаешь, что звучок у макета все же - от силы неплохой/нормальный, но - не, не суперский; это пусть и отлаженный, но обычный охваченный ОС пентодник, и если попса и "легкая музыка" с ним вполне могут зайти, то не-развлекательные фонограммы слушать скучновато. В общем, приходится признать, что пляски с комбинированными ОС в данной реализации могут представлять интерес скорее с экспериментаторской, чем пользовательской точки зрения. Кажется, уместно принести извинения тем, кого предыдущие посты спровоцировали на эксперименты в этом направлении. Когда я тратил свое время, было дико интересно, но по итогам у меня нет причин рекомендовать кому-то вновь тратить время на эту тему - впрочем, тут каждый хозяин-барин. И все же - железная 6v6 от РСА - классная лампочка, хотя все же скорее для двухтакта, и даже быть может в триоде. Возможно, доведется к ней вернуться. И еще. Вспомнил, почему я полез в эту тему. В обсуждении ГУ15 мелькнула прикольная схема из 47 года с комбинированной ОС, где ПОС компенсируется ООС с получением качественно других показателей линейности. Собственно, похожего эффекта я пытался добиться в своих экспериментах - но не вышло. Не поленился, переделал макет на повторение схемы 47 года. Резисторы поставил переменные, чтобы ловить оптимумы. В качестве источника сигнала ОС использовал разные фрагменты вторички. Добился описанных эффектов - один резистор уменьшает глубину обеих ОС, другой - только глубину ПОС. Вроде бы не накосячил, однако получить обещанного уменьшения искажений не сумел - всё вышло более-менее адекватно результирующей (совокупной суммарно-разностной) глубине ООС - собственно, как и в моих экспериментах. Вот тут был озадачен. А ведь решение реально крутое, если оно, несмотря на мою неудачу, все же работает. Если у кого-то будет время покопаться в этой теме и получить обещанный в публикации эффект, буду признателен за обсуждение - авось получится понять, в чем был мой косяк, почему не получилось. А пока остается признать: отсутствие ожидаемой информации - тоже информация. Всем удачи.

-

Kroul, круто. Спасибо, учту - но исходно хотел как раз разнести, чтобы лишний раз не пить пурген: там и накал кенотрона, и драйвера, и прямонакалы, да еще средние точки всякие... Порознь конечно сподручнее. Но - подумаю.

-

Если у вас в катоде резистор, то либо вы получаете обратную связь, которая уменьшает усиление лампы и повышает сопротивление каскада, либо шунтируете этот резистор кондером, чьи звуковые качества вторгаются в результат. Кроме того, каскад с автосмещением звучит иначе, чем с фиксом, дело вкуса и предпочтений. В случае, если у вас смещение сформировано большим током. номинал этого резистора в катоде получается практически никаким, и в первом приближении можно считать, что лампа практически сидит катодом на земле - и в то же время находится более-менее в режиме.

- 243 replies

-

- 2

-

-

-

Спасибо огромное всем отозвавшимся, инфы достаточно. Для себя делаю вывод - если симметричненько и без завышенных требований по наводкам, то допустимо. Еще раз спасибо.

-

"Хочу ответить, хоть меня и не спрашивали" - вполне вероятно, Никита имел в виду выпрямить накал и последовательно с нитью включить эти самые омы, чтобы на них сформировалось напряжение смещения, позволяющее "приподнять" катод над землей при соответствующей коммутации.

- 243 replies

-

- 3

-

-

-

-

Вопрос к понимающим в электротехнике. Есть анодный тор с Х-кратным запасом по мощности. Есть желание дополнить его несколькими накальными обмотками. Чревато ли чем-нибудь, если эти самые накальные обмотки будут не "обползать" весь бублик, а каждая сидеть на нем коротким сектором? Корректно ли это? Следует ли предусматривать/иметь в виду в этом случае какие-то существенные моменты? Заранее большое спасибо.

-

Хороший вопрос. А давайте подумаем. Накладка в том, что интереснее получается, если заводить ОС комбинированно - и в драйвер, и в выходную. А когда у нас два плеча, есть проблема: если имеем просто (как в стандартных покупных трансах) выходы 4-8-16, то если в одно выходное плечо мы заводим с катушки ООС, в другое оно же получается как ПОС, плечи ведь противофазные. Исключение - случай допустим с двухобмоточны трансом, где каждый импеданс набирается соединением фрагментов "полувторичек". Вот тут, возможно, получится, если нужным образом "со средней точкой" коммутировать эти самые парафазные половинки... надо только посмотреть, срастется ли по гальванике - в смысле, не приведет ли комбинирование полусекций к КЗ их фрагментов. Сходу сообразить не могу, рисовать надо - но смысл понятен. Угроза этого самого "конфликта КЗ" возникает при переходе коммутации от "парафазной" организации ОС (в выходные лампы) к "однофазной" (в драйвер)... Не знаю, порисуйте, наверняка станет понятно. Ну либо делать трехкаскад с каскадом-фазоинвертором и отдельным парафазным драйвером, подавая балансную ОС и в выходные лампы, и в драйверы - там точно... кажется... должно получиться.

-

Комелев Константин, я бы не стал отделять 2 сетку, резистор и конденсатор - дополнительные факторы влияния на звучание, но это дело вкуса - послушайте. У ламп, которые рассматриваются, допускается превышение ее потенциала над анодом - как раз чтобы не париться с неизбежным разбегом из-за падения потенциала анода на омическом сопротивлении первички Чатем, Да, там ООС, и можно без нее. Но тогда будет избыточное усиление (можно отчасти скомпенсировать, выбрав драйвер с меньшим усилением), а кроме того, на выходе потребуется полнополосный "пентодный" транс, иначе есть риск дефицита по НЧ Сейчас как раз вожусь не с версией комбинированной ООС, а с вариантом ООС-ПОС. По первым результатам, это даже интереснее, но пока рано умозаключать. Времени мало, но рано или поздно, надеюсь, тема дожмется.

-

Никита, вот заронил ты любопытство... Короче, посмотрел с 6п3с - точнее, их-то я все раздарил, но нашлись Тунгсрамные 6л6, это ведь то же самое. По макету была подпаяна Тамура, так что замер даю с нею - да, схема вполне работает. Питание получилось оптимально 275 вольт, со всеми падениями анод-катод выходит вольт 260. В этом случае ток покоя, соответствующий минимуму гармоник, получился где-то 75 ма. Предельная мощность (2.5%) где-то 5 ватт, первые три ватта более-менее в пределах 1%, полоса по минус 1 дБ от 8 гц до 75 кгц (на 8-омном выходе). То есть, повторюсь, тема вполне работает. При этом уже 10...12 гц выглядят практически нормально даже на полной амплитуде - ну, понятное дело, трансу с этой лампой легче. Вспомнил, что у меня где-то были Хашимоты на 7 кОм, да и Тамуры на 7/5 кОм приведенки. Возможно, куража хватит вынуть их и попробовать запустить с 6п6 (точнее, нашел кучку НОСовских 6V6 железных РСА (еще лендлизовских, с соответствующей надписью под юбкой). Когда-то они мне очень нравились, думаю срастутся. Первый ватт должны дать обалденный, а мне больше и не надо. Если получится, возможно, расскажу. Чатем, я не вижу проблем с повторением схемы. Если же вы предлагаете мне сбегать достать 807-ю, намотать ей выходной транс, отмакетить и доложить, то вряд ли я займусь, у меня со временем очень плохо, к тому же я не работаю на заказ. Схема опубликована, она очень простая и легко повторяется, в качестве выходной лампы нужно просто поставить 807-ю, использовав любой выходной транс на 3.5 кОм приведенки, имеющий как минимум выводы на 4 и 8 ом (ну и земляной). Источник для эксперимента желательно взять регулируемый (думаю, для 807-й потребуется диапазон от 280 до 320 вольт), в катоде 807-й установить мощный крутильный резистор (ом до 240...270 должно хватить) и отлавливаете минимум искажений на, допустим, 1 кгц и 1Вт. Вот и всё. Результат будет определяться частотными и фазовыми характеристиками выходных трансов. У меня же целью было не мотать трансы под данный эксперимент, а как раз наоборот - утилизировать готовые фабричные трансы с каким-нибудь интересным результатом. Несколько дополнительных оговорок для тех, кто вдруг захочет подхватить тему. Выходное сопротивление у данной схемы я бы оценил на уровне небольших единиц Ом (при девиациях нагрузки напряжение на выходе меняется незначительно). Схема более-менее толерантна к перепадам импеданса, однако сильных провалов явно не любит. С шириком, несмотря на широкополосность, макет не показал признаков неустойчивости, однако я не знаю, какой может быть реакция на фильтры акустики. Я бы, пожалуй, установил от греха 1..2 тыщи пик впараллель к резистору 1 кОм, идущему в катод драйвера. Ну, будет полоса 30 или 40 кгц, этого вполне достаточно (имхо, конечно), зато усил будет явно устойчивее.

-

Никита привет. Из перечисленных ламп (и с перечисленными трансами) на мой взгляд отлично должна спеться 807-я. К стыду, сам я с нею не возился, но всё что знаю о ней внушает уважение. Еще думаю Г412-413 должны здесь интересно себя проявить. А есть ведь и Ал-Ел и АС-Реп'ы всякие... Что же до 6П3с - не знаю, боюсь предсказать, субтильность в ней некоторая... - но если трансы есть, то 20 ударов паяльником, не проблема, и будем знать... Кстати, у нее ведь даже цоколевка та же, что у КТшки. Если найду, быть может, попробую сунуть и подстроить, и если будет что рассказать, обозначу (ибо макет еще не развалил).

-

Помимо пары опечаток, упустил и пару моментов. Чувствительность схемы примерно 1 вольт, межкаскадный кондер 0.15...0.33 мкф по вкусу (ну и по измерениям), разница небольшая, но есть.

-

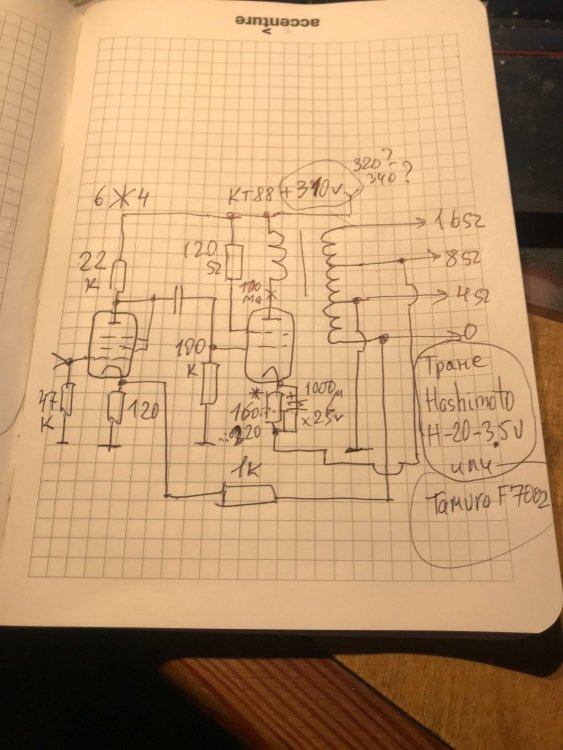

Отмакетил "простенький-быстренький" однотакт. Получилась в каком-то смысле незаурядная штука. Давайте дадим ей имя, что ли - нынче это модно. Допустим. "Офит". Ну да, смысла никакого, зато на его фоне имя "Неофит" наливается особым содержанием и величием. Хоть какая-то польза. Смысл захода - утилизировать факт многоотводности вторичек у некоторых популярных у энтузиастов фабричных выходных трансов приличного уровня. Просто сам факт этой многоотводности, если поглядеть на тему через ректоскоп, позволяет без особых обвесов сбацать комбинированную ОС, наделяющую усил любопытными свойствами. Хороший, довольно благозвучный результат получается при использовании в схеме пары Еф14-Ел156 (с немножко другими номиналами). Но чтобы снизить градус выпендрежа, решил рассмотреть более демократичную версию, по параметрам и звучанию тоже довольно интересную: драйвер 6Ж4, выходная КТ88 (но только настоящая, от GEC; предсказать результат при использовании их современных версий не могу, их у меня нет). Полоса у усила достаточно широкая, особенно если смотреть малосигнальный режим. Конечно, инфранизкие ни Хашимота, ни Тамура в полный уровень ни за что не дадут, но смысл не в том, чтобы сыграть в полную мощу 5 гц, а в том, чтобы воспроизвести "басовый пакет" без фазовых скруток в области даже глубоких НЧ, типа 30...50 гц. Тогда басовый НЧ регистр получается взрослый, сухой, глубокий, читаемый, разнообразный, жизнеподобный и так далее. Поэтому - да, 8 ...10 гц и даже ниже схема воспроизводит практически в 0 дб, но просматривать их на осциллографе лучше в малосигнальном режиме, чтобы не испытать устойчивый рвотный рефлекс... При этом, повторюсь, даже инфрачастоты вполне терпимые, если потихоньку, и здесь музыкальная статистика на нашей стороне, что же до Нч привычного "музыкального" регистра, то они получились вполне достойные. Впрочем, и Вч, надо сказать, тоже нормальные - полоса "вверх" достаточно широкая. Скажем, с Хашимотой Н-20-3.5 на 8-омном выводе (в малосигнальном режиме, чтобы не расстраивали инфра-НЧ) получился диапазон примерно от 5...6 гц до где-то 160 кгц (при неравномерности в 1 дб). Вторичка подключена к земле, но немного проктологически. С 7002-й Тамурой полоса поуже, но тоже порядка 60-70 кгц "в полку". Максимальная мощность при питании 340 вольт около 8 Вт (менее 1% 1 кГц). Но ток более 100 ма является уже стрессовым для рассматриваемых трансов (что бы они там ни писали в своих бумажках). Поэтому по мне лучше снизить питание вольт до 300...310, и тогда ток покоя 88-й, соответствующий минимуму гармоник, уменьшится до миллиампер 90...100 - да, максимальная выходная упадет ватт до 6-7, зато трансам будет проще резвиться в НЧ регистре превозмогая характерную для них (и несколько чуждую для нас) клацающую "японскую" подачу. На 16-омном выводе данные поскромнее, но тоже вполне - герц от 8...10 до примерно 120 кГц (это если говорить за Хашимоту). А 4-омный выход, если честно, не посмотрел, но уверен, что и там показатели вполне годные. Ток покоя регулируется резистором в катоде выходной лампы. Очень заметное влияние на звучание оказывает резистор в аноде драйвера (его желательно выбрать не только благозвучным, но и достаточно мощным - хорошо, если бы чтобы он имел "терпимую рукой" температуру. Важен, понятное дело, и межкаскадный кондер. На удивление прилично прозвучал фторопластовый v-cap, Картонный Дуелунд не сказать чтобы разочаровал, но так... Зато МКВ оказался весьма в тему, а лучшим (и это объяснимо) проявил себя старенький, еще времен Кондо, серебряный АудиоНот 0.33/630. Но на то он и раритет, у него работа такая. Схема несложная, всего дюжина деталей. Подача конечно своеобразная, не такая как у моего нынешнего любимчика безОсного прямонакального пентодника, но должен признать - звучание имеет свои явные плюсы, так что рискну рекомендовать. Конечно, с моей точки зрения самое интересное - это как раз сравнительное обсуждение звучания и "подачи" разных схемных решений и концептов, но здесь я этого даже и начинать не хочу. Ну а схема вот.

-

Ой, Никита, я сегодня совсем туплю. Судя по всему, у тебя нетронутые Шкатулле, как изделия. Надо быть гадом, чтобы рушить такое. Предложение снимается: я конечно не ангел, но точно не варвар. А вот если до нас дошла только рассыпуха - без проблем.

-

Да, Никита, насчет параметров именно так. К сожалению, многие из нас даже не подозревают, насколько трудно в полной мере воспроизвести то, что теперь через губу называют "середина", и насколько важен этот регистр для музыки, особенно с большой буквы. Шкатулле в адекватном обрамлении показывают это в полный рост.

-

Volli, простите: я перечитал ваш пост и осознал, что мог неверно вас понять и ответил невпопад. Да, конечно, на звуковые качества изделия влияет всё, включая прокладки, натяг и даже настрой мотающего. Но это вклад как бы внутри определенного диапазона. Здесь же речь идет об эффекте "другого качества", иной лиги. Никита, если у тебя и вправду лежат без дела эти самые шкатулле, давай поговорим насчет сменяться, я с удовольствием. Довоенные лампы немецкие или американские, есть довольно редкие, Филипсы тоже допустим... Я серьезно. Или выходные Партриджи от Феррографа, реально хорошие: технически лучше, но по звучанию конечно уступают шкатулкам, однако множество современных легко уделывают - их проблема чистая пентодность, первичка под 500 ом. Ну или еще что, мало ли. Если будет желание - в почту, заранее спасибо.

-

Простите, но - точно нет. У этих трансов исходно довольно посредственные параметры, но звучание, что в версии для Ел12, что в версии для Ад1 - просто волшебное, я не подберу другого слова. Встречи с подобными изделиями неизгладимо меняют взгляд на вопросы аудио, и быть чистым технарем не получается совершенно. Материалы дают мощный вклад в звучание какими-то свойствами, которые мы еще не научились наблюдать и измерять впрямую. Я открыл для себя эти трансы еще в конце 90-х, и с тех пор не упускал возможности заныкать. И вот пошел на жертву, типа ну не солить же их... Кстати, упомянутые Никитой Блаупункты - это тоже нечто, причем даже сетевые, у них другой, пожалуй не менее завораживающий колорит. И если вы думаете, что я не пробовал не менее самозабвенно мотать на других старых материалах, то это, увы, не так. Ну да, нашел два типа американских желез из 20-х, но межкаскадного калибра, оказались да, реально хороши. А большое американское, до которого мог дотянуться, от 20-х до 50-х - в диапазоне от "неплохо" или "более-менее", но ничего особенного, вероятно не везло. Филипс от 30-х до 60-х, тот что пробовал - просто совсем не зашло, хотя сетевые "в гудроне" были неплохи по прямому назначению, Англия из 50-х разочаровала, заурядно, не лучше современных М всяких - вероятно, не повезло, я вообще-то в смысле аудио конечно англофилитик.

-

Внести привкус завершенности насчет той части ветки, где про макет на РТ25Н. Если взять 6 трофейных трансформаторов Сименс Шкатулле (на картинке он посередке), можно собрать и намотать 2 монстрика, они на картинке по краям (около 13 квадратов, Ш навстречу). Боюсь, только Никита в полной мере сможет оценить глубину, ширину, высоту и вообще масштаб подобной авантюры. Стоило ли оно того? Пожалуй, да: пока что по звучанию это лучшее, что удалось попробовать с макетом. Причем нюансы подачи очень существенно зависят от того, с какой силой и насколько упруго сжат пакет. Когда сильно и жестко, усилия, кажется, прикладываются непосредственно к яйцам вокалиста (но это можно явно услышать только на контрасте, отпустив экзекуцию, а без сравнения уловить сложно, словно так ему и надо, бедняге - типа, так записано). Формально - всё аудиофильненько, прозрачно, трехмерно. При этом на контрасте с хорошими трансформаторами (включая недешевые) звучание демонстрирует другой уровень смысла, связности и текучести, с большей силой завораживает и вовлекает, и это просто удивительно - словно слушаешь более совершенный источник или вообще хорошую трансляцию. Форма катушки у трансов конечно триодная, вытянутая, но намотана она по-пентодному: первичка внутри полувторичек, вот и всё секционирование. Переключение 4/8/16 обеспечивается включением фрагментов (или всей) вторички, параллелить ничего не стал, (пока) не сожалею. Осталось сгородить несущую конструкцию с регулировкой сжатия пакета и цивильными клеммами. Кстати, появился еще один повод критически отнестись к вопросам "полного успокоения"/пропитки выходного транса: еще раз убеждаюсь, что это не бесспорно во благо. Если только из-за вопросов безопасности, скажем на киловольтах, то да, можно оправдать, а так - я бы не стал.

-

Именно на 910-113 я мои пентодные моноблоки и получились. Подтверждаю: трансы достаточно молчаливые. Но больше 100 ма от них никак, довольно высокоомная вторичка, греются. В моем случае от них берется порядка 85-90 ма, через несколько часов теплые, но не горячие, заведомо менее 50 градусов - считаю нормально. Там еще три накала по 6,3 - две одинаковые обмотки, в моем случае они идут на 2 мощных диода для выпрямления накала выходной лампы, плюс третья, чуть более хилая, как раз на стабилизатор-регулятор накала драйвера. Сложилось.

-

... Иначе создаётся впечатление, что импортозамещение партийной линией сквозит во всех начинаниях. Роман, позволю себе пояснение. Мне очень нравится подача старых ламп, особенно прямонакалов. Там какое-то первородство, что ли... При этом у меня нет возможности добыть отечественные, а доступ к иностранным по ряду позиций сложился - при этом выпендриваться нечем, мопеды, за исключением базовых моментов - выходных ламп,кенов, моточных, - преимущественно не мои. Зато после отслушивания множества получается возможность сосредоточиться на добывании "наилучшего доступного из досягаемого". Это делает поиски более осмысленными, и поэтому иногда результативными. По поводу перебора вариантов, который со стороны может показаться тупым пижонством. Иногда до смеха, до матовых выражений удивляет то, насколько заметно отличается звучание/подача при смене "электрически аналогичных" или близких ламп. Хотя простыми измерениями (АЧХ, искажения) разницы заметить не удается, по звучанию словно на полоборота выкрутили тембр, либо в фонограмме сменили студию и/или микрофоны, а то и подменили исполнителей, не говоря уже о более тонких моментах, в которые лучше не погружаться, но именно из-за них, бывает, та или иная фонограмма становится любимой, и очень приятно, когда "это самое" при прослушивании не потеряно и доносится в полной мере - впрочем, что я говорю, уж вы-то скорее всего и без меня всё это отлично знаете. Во-вторых, потому что тоже нет-нет да и впадаю в раздрай по поводу СЕ-РР. И когда их пытаются сопоставить, очень часто разговор сводится именно что к особенностям передачи хода времени, драйва, скорости, где у РР статистически больше преимуществ (хотя наверняка есть и исключения). А какое еще решение отмечают в связи со скоростью/временнЫм разрешением? Конечно, ОТЛ. Многие отмечают удивительную быстроту звучания, связывая ее именно с отсутствием трансформатора, хотя бывают трансформаторы с очень широкой полосой. И вот я допускаю, что (хотя бы отчасти) эта самая "быстрота ОТЛ" связана с токовым управлением акустикой - и хотя я всего пару раз слышал ОТЛ (и не могу сказать чтобы "зашло", возможно, не повезло в конкретном случае), но впечатление некоторой "пентодности" подачи (в хорошем смысле, если вы можете найти для себя этот хороший смысл) я вполне осмысленно улавливаю. Конечно, пентод многократно капризнее ОТЛ, но в рамках моих заблуждений и от него можно получить достойный саунд, причем без неизбежных для ОТЛ электролитов, каменных мощных выпрямителей, калориферов и прочего. В частности, получившийся макет мне весьма зашел, и с точки зрения драйва тоже. И как раз в этой связи был упомянут гипотетический однотактник на ГКшке или еще чем (допустим 807, Гу50, ел156 или кстати ГУ72 в родном включении), который потенциально мог бы потягаться с пушпулом в смысле "пуляния". Кстати, слышал о весьма удачном опыте как раз с 807-й на высоких вольтах. Ну и на этом форуме Виталий, будем надеяться, дожмет тему и сможет раскрыть эту очень хорошую лампу, и, возможно, ради любопытства сможет послушать ее и без ООС, с шириком это может быть очень интересно. Там важно только, чтобы приведенка оптимально легла. Другая, возможно еще более перспективная версия - сильно правые триоды в А2 с мощным драйвером. Скажем, у светлой памяти БорисБорисыча был вполне благозвучный (извините, но для меня как раз "по-пентодному") однотактник на 811-й. И пулял он не хуже двухтактника, мы с ним прямо сравнивали.