-

Posts

1763 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

15

Content Type

Profiles

Forums

Events

Everything posted by Сергей Ал.

-

-

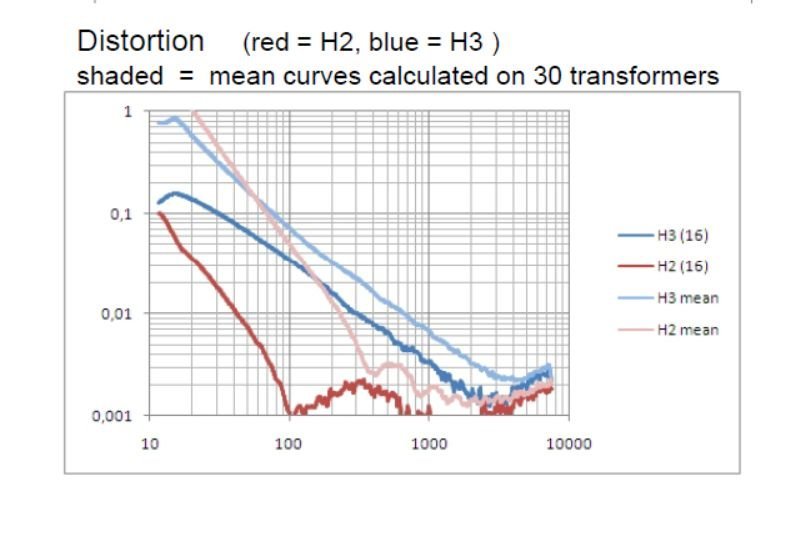

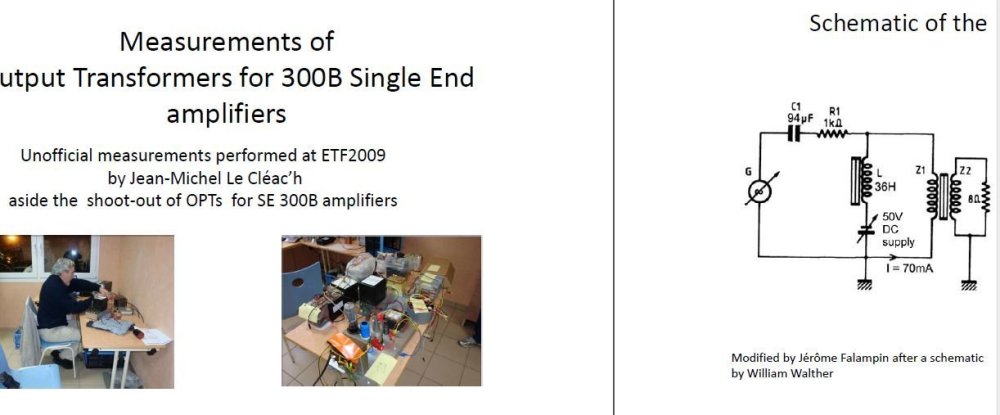

... и с искажениями №16 - это изделие А.Долинского среди тридцати, протестированных на ETF (European Triode Festival) 2009.

- 701 replies

-

- ламповый

- трансформатор

-

(and 1 more)

Tagged with:

-

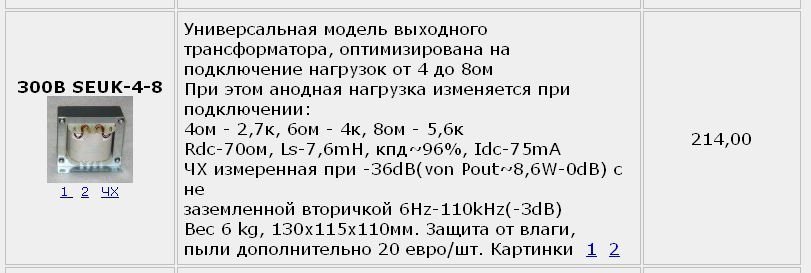

Читаешь про звуковые трансформаторы на штампованных сердечниках - и непонятно, как они вообще умудряются работать в усилителях НЧ? По утверждению некоторых специалистов в маломощных УНЧ весь сигнал должен расходоваться на потери (если смотреть на соотношение вес/потери), а то, что по какому-то недоразумению попадает на АС, должно иметь жуткие искажения. Вот только если взять конкретное изделие - и с полосой там всё неплохо

- 701 replies

-

- 1

-

-

- ламповый

- трансформатор

-

(and 1 more)

Tagged with:

-

И снова про трансформаторы, скандалы, интриги, расследования.

Сергей Ал. replied to Алекс's topic in Passive

Врать-то зачем? Было предложено написать авторам статьи, инженерам НЭМ.- 202 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

И снова про трансформаторы, скандалы, интриги, расследования.

Сергей Ал. replied to Алекс's topic in Passive

Насколько я знаю - все присутствующие здесь участники, о которых шла речь в моём посте, пользуются результатами стендовых проверок.- 202 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

И снова про трансформаторы, скандалы, интриги, расследования.

Сергей Ал. replied to Алекс's topic in Passive

На другом форуме всего лишь предложил другому участнику (в ответ на его вопрос о помехах в БП) ознакомиться со статьёй, а сколько слов в ответ... dumka_1.pdf- 202 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

И снова про трансформаторы, скандалы, интриги, расследования.

Сергей Ал. replied to Алекс's topic in Passive

Здесь спор в основном между теми, кто звуковые трансформаторы видит только на измерительных стендах и теми, кто имеет немалый опыт применения этих трансформаторов.- 202 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

Вы пробовали их в резистивном или трансформаторном каскаде? Не уверен, но, мне кажется, место этим неординарным постам (чтобы не потерялись среди других) здесь:

-

Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.

Сергей Ал. replied to Михаил SM's topic in Valve

- 230 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.

Сергей Ал. replied to Михаил SM's topic in Valve

Стоит, наверное, обратить внимание, что последний конденсатор выпрямителя смещения - по сути межкаскадный. Желательно неэлектролит (либо зашунтировать электролит).- 230 replies

-

- 1

-

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.

Сергей Ал. replied to Михаил SM's topic in Valve

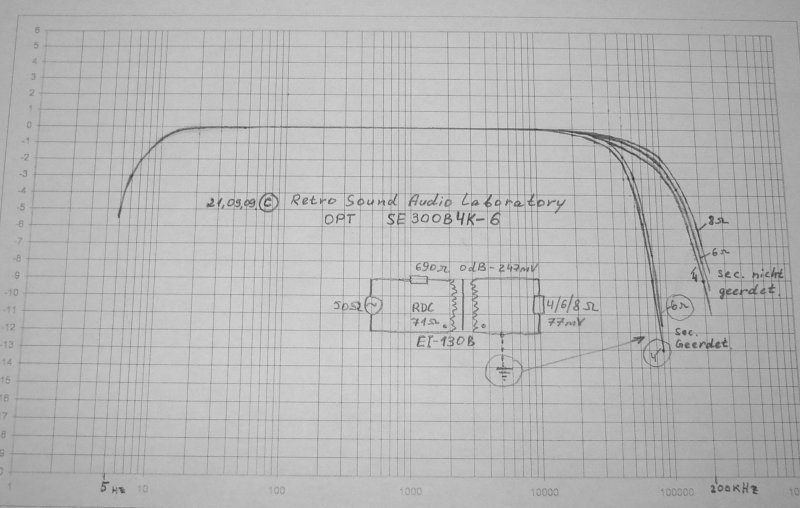

Отличные трансформаторы, проходили такие (а может и эти ) через мои руки https://newaudioportal.com/uploads/monthly_2022_06/1379253557_41_64_23_.jpg.a7b809f9f2d653bb08160896c4bb62bd.jpg С полосой у них всё нормально:- 230 replies

-

- ламповый усилитель

- усилитель

- (and 5 more)

-

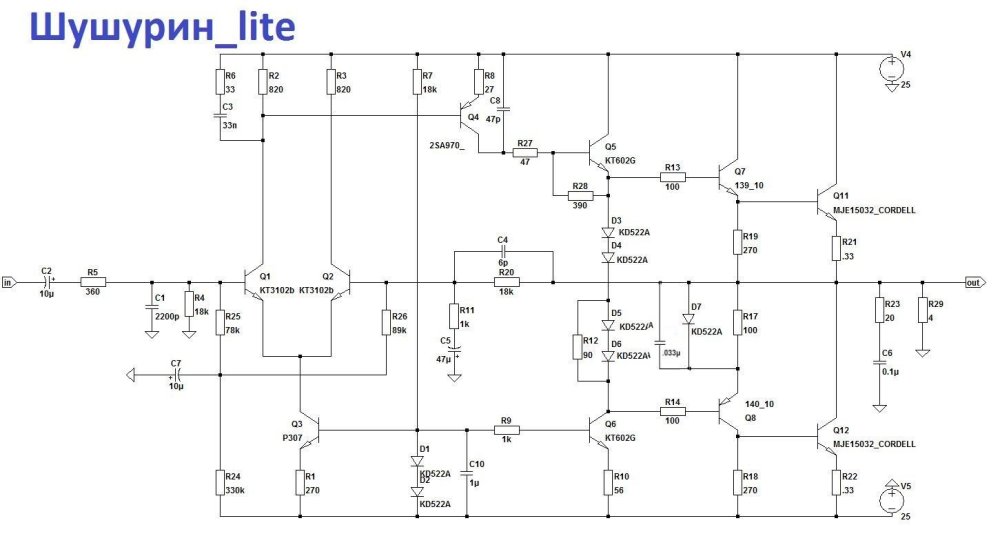

Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6

Сергей Ал. replied to юрий робертович's topic in Semiconductor

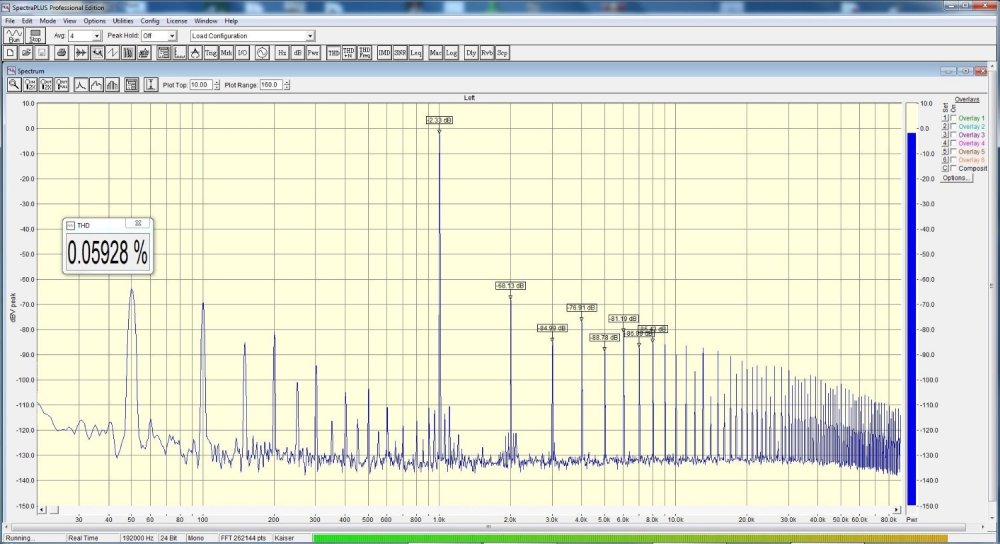

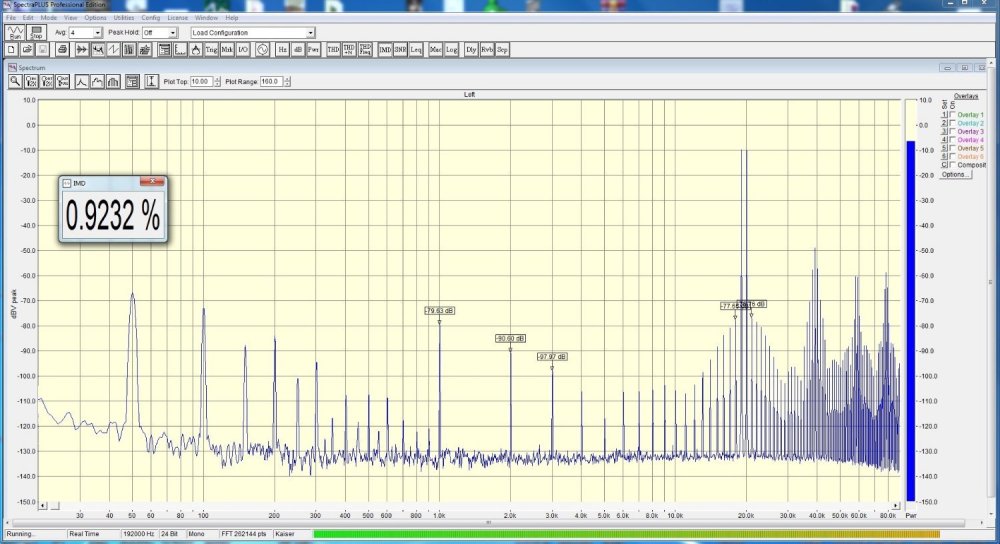

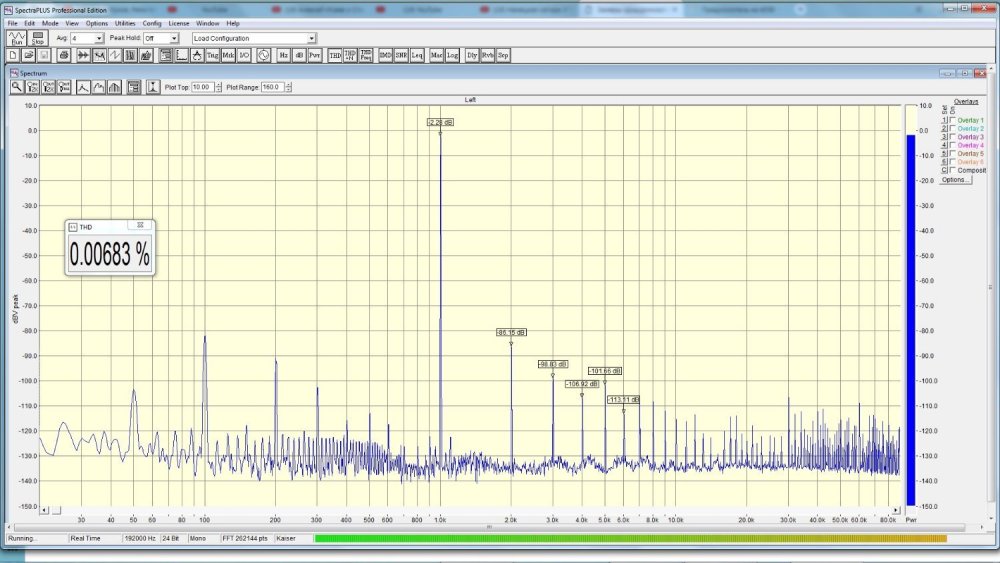

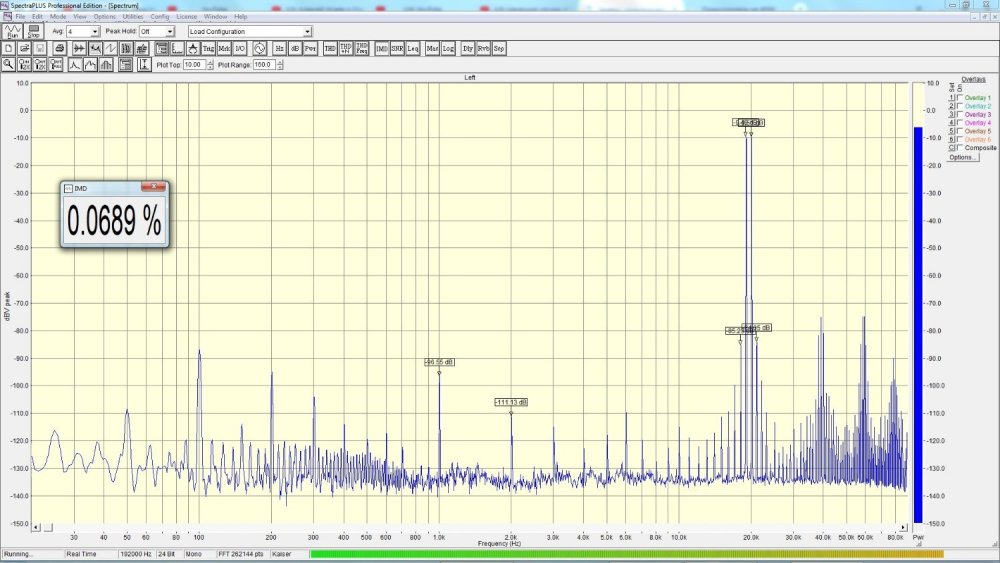

Никто и не ждал какого-то чуда. Вы ж, наверное, читали ветку по ссылке (да и в аналогичной на ldsound отметились), там чётко написано - целью было доработка собранных плат (для тех, у кого они есть). По поводу измерений - было: Стало: -

Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6

Сергей Ал. replied to юрий робертович's topic in Semiconductor

Детали и режимы немного отличаются от тех, что указаны в схеме, но, по словам автора (периодически консультировался с ним) на результат это мало повлияло. -

Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6

Сергей Ал. replied to юрий робертович's topic in Semiconductor

Захотелось поностальгировать, благо под рукой оказались собранные платы (собирал не я, свой усилитель когда-то задарил и новый владелец его быстренько сжёг). Плюс наткнулся на ветку по апгрейду https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=25&t=180 Сегодня включил. Не скажу, что сильно удивился, но понял, что занимался не зря (да и гимнастика для мозгов никогда лишней не бывает ). Пожалуй, продолжу (на очереди доработка БП, замена электролита на входе, диодов, добавление токового зеркала и т.д.) -

В том макете крепёжный уголок был только с одной стороны, болт, кстати, немагнитный.

- 5 replies

-

- усилитель

- ламповый усилитель

- (and 5 more)

-

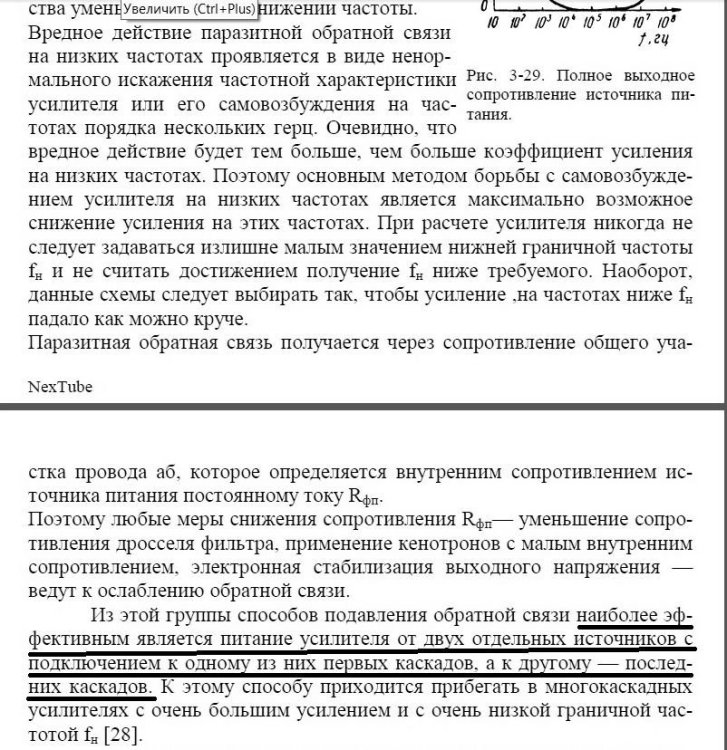

Организация питания многокаскадных устройств.

Сергей Ал. replied to Anatolii's topic in Power supply

-

Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?

Сергей Ал. replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips

Стоит почитать статью Д.Андронникова про Lynx19, в ней неплохой анализ выходных пентодов и тетродов (упоминается и 807). 6L6GC PP Андронникова (lynx19).pdf -

Полезное чтиво - Литература по радиотехнике

Сергей Ал. replied to Ollleg's topic in Information search and literature

Некоторые провайдеры блокируют VPN. А с hifiengine, насколько знаю, и VPN не поможет. -

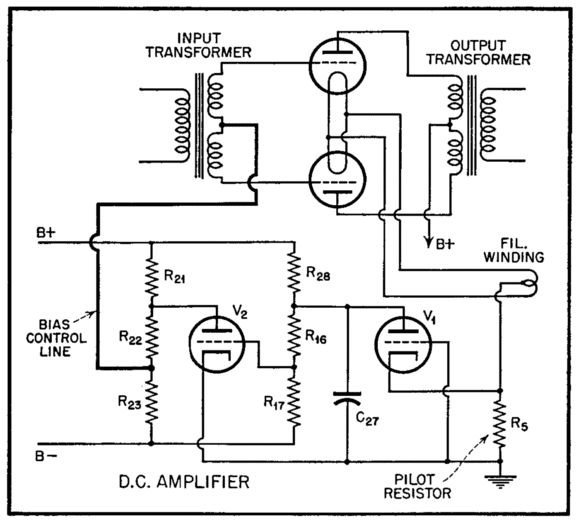

Занятный вариант автоматического смещения. Кто-нибудь пробовал или слушал? Просмотрел ветку - оказывается, такой вариант уже упоминался https://newaudioportal.com/topic/4550-к-вопросу-о-смещении/?do=findComment&comment=63644 Так кто-то пробовал или слушал? High-Quality Audio Amplifier With Automatic Bias Control.pdf

-

Желательно посмотреть реакцию на меандр в реальном каскаде, не факт, что фазовые характеристики секций тождественны.

-

Тернистый путь построения нового аналогового источника...

Сергей Ал. replied to Normann's topic in Analog

Логичнее, на мой взгляд, использовать резистор в цепи накала как источник фиксированного смещения. -

Тернистый путь построения нового аналогового источника...

Сергей Ал. replied to Normann's topic in Analog

Можно скомбинировать, дополнительно включив в цепь накала резистор. -

Конденсаторы и звук

Сергей Ал. replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components

Там, скорее всего, обозначено µF. -

Продам трансформаторы PP Ломо

Сергей Ал. replied to CHEL_EV's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.