-

Posts

1571 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

53

Content Type

Profiles

Forums

Events

Everything posted by Normann

-

Много полезной познавательной информации о Decca FFRR|FFSS. Больше, чем на lencoheaven. Возможно кому-то будет интересно почитать. https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=59107

-

Полностью согласен! Штатив крайне полезен. Я использовал шаровый механизм удержания для пайки. Крокодильчик только сменный (большего размера). Позавчера заходил по работе в "Радиомаркет" в Туле и там выставлены китайские микроскопы на штативе с ЛЕД экраном. Смотрел модели с увеличением 1000-1600х. Нихрена в них иглу не рассмотришь. При большом увеличении снежит и качество картинки плохое. Пока для себя рассматриваю только чистую оптику старой "советской" школы, так как на что-то крутое денег много нужно потратить, жалко. )))

-

Этого увеличения слишком мало, чтобы оценить степень износа, даже по блику. Чем больше увеличение, тем сложнее с глубиной резкости. Я знос рассматривал на увеличении 1000х/12х, послойно двигая плоскость фокуса. Для рассматривания бликов иглу нужно наклонять и перемещать источник света. Светодиодный фонарик выручал, но это наихудший вариант для глаз, очень напрягаются.

-

С вакуумным у меня пролёт. Пластинка лежит на палисандровых микроконусах. Пока ожидаю запуска в производства внешнего клэмпа, колхозил времянку из подручных средств. Это хорошо помогает от искривлений, особенно на тонких пластинках, но крайне неудобно в самопальном варианта, так как нужна идеальная геометрия кольца прижима. У меня этого не получилось добиться. Толстые кривые не все выпрямляет, а сильно грузить не хочется. И я пока не до конца определился насколько он вредит или помогает. В любом случае это борьба со следствием, а не с причиной.

-

Не, демпфирование вертикального резонанса не помогает играть кривой винил (есть возможность в любых пределах задемпфировать его), даже наоборот - скорость реакции замедляется и игла раньше теряет контакт с дорожкой, зависает. В общем то резонанс не попадает в ДВЧ головы, потому не напрягает. Вопрос скорее теоретический. Головки разные есть, но 99% времени хочется слушать именно Декку, как наиболее жанрово универсальную (от симф. до рока), под средний и даже микрогрув, потому и бьюсь за неё. У меня есть mk1 и mk4. Конструктив их схожий. Позднее Декка отказались от такой конструкции. В современных иная. П.С. может в сторону выпрямлялки винила посмотреть? Говорят, что они не очень эффективны, но всё же....

-

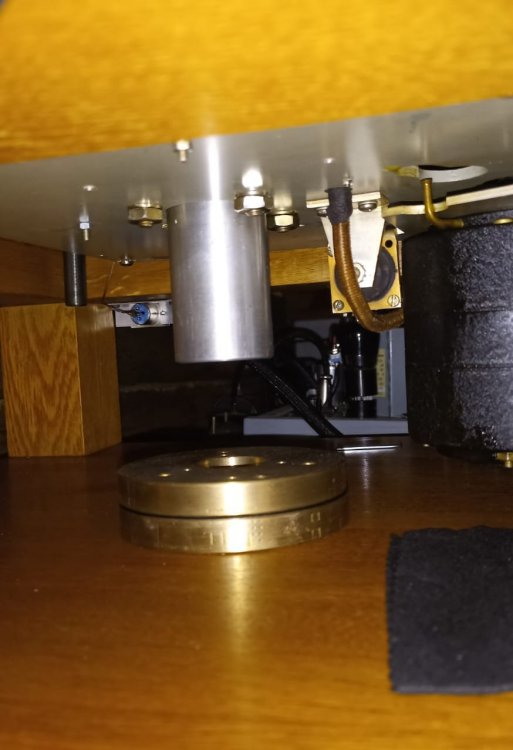

В общем временный вариант подогрева подшипника я проверил в действии. Это работает хорошо и теперь уже неспешно буду собирать конструктив в постоянном виде. 20Вт хватает для прогрева. Включаю его вместе с усилением и примерно за час всё выходит в рабочий режим. Предлагаю обсудить теоретически вторую, пока не решённую, задачу. Краткая предыстория: имеется основная голова - Decca FFSS (mk1). Внутренний картридж я всегда вытаскиваю из хлипкого корпуса и прикрепляю к алюминиевому шеллу (слайд-пластине) своего деревянного тонарма. Так мне удобно использовать и настраивать геометрию. Звучит здорово! Если кто-то не знает специфику устройства этого картриджа/головы, то вкратце поясню. Упругий V-образный кантилевер защемлён одним концом, резинового демпфера нет. Обратный конец (мет.цилиндр с иглой в торце) зафиксирован натянутой нитью. В результате имеем отличающиеся по величине гибкости в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это и является основной сложностью в настройке резонансной системы тонарм-головка. Теперь к сути - имею горизонтальный резонанс 8...9Гц, вертикальный 16Гц. Как опцию использую регулируемое по величине и направлению вязкостное демпфирование. Пока не придумал как понизить вертикальный резонанс (увеличить эфф.массу только в вертикальной плоскости без влияния на горизонтальную). Оба резонанса среднедоротные и меня не беспокоят. Проблема лишь на сильно коробленных пластинках, которые тоже иногда хочется послушать. Демпфирование конечно благотворно влияет на звучание и позволяет снизить добротность вертикального резонанса, но кардинально проблему не решает. Вопрос: как можно понизить частоту вертикального резонанса системы без влияния на остальное? Первое, что мне приходило в голову - вестигальные конструкции тонармов (повёрнутые на 90 град.). Влезать в полную переделку конструктива тонарма мне не очень хочется, потому ищу более простое решение.

-

Нет. Я нашёл смазку для салидоловых подшипников, которая меня устраивает при оптимальных температурах в тёплое время года.

-

С электромагнитным подвесом заморачиваться не рискну, так как основная голова - Декка ФФСС с мощной арматурой, крайне чувствительна к магнитным полям. Если уж очень и захочется поэкспериментировать, то можно врезать клапан и просто качнуть воздуха под давлением, а-ля Питер Форшель ))). Подогрев сегодня сделать не успел, просто не хватило времени. переношу на завтра... ПЭВ не нашёл нужного номинала, зато имеется ППБ-50. Использую его как донора. Попробую снять обмотку и надеть на стакан. На очереди следующий мозговой штурм по тонарму - корректировка вертикальной эфф.массы (нужно увеличить) без изменения горизонтальной. Но это после подогрева.

-

Нет, не пробовал. Не знаком с этим. Идей хороших много накидали. По результату отчитаюсь. Спасибо!

-

Ты недооцениваешь диаметр моего стакана, ~Ф5см. Снизу придётся крепить на мет. П-скобу и далее нормовским хомутом вокруг стакана. Как-то так видится...

-

В принципе это тот же ПЭВ. Вот с зелёненьких и начну. Сейчас номинал посчитаю... Коробка есть таких разных до 50Вт. 2К получается на 230В для 26Вт рассеиваемой мощности.

-

За идеи спасибо. Завтра попробую с ПЭВ, а когда приеду в город, то куплю на озоне сушилки. Не пойдут в дело, так обувь сушить пригодятся! )))

-

Если там внутри изолированный нагревательный элемент, то возможно прикрепить прямо к стакану на термопасту. Тоже вариант.

-

Подумывал первоначально о 25Вт лампочке в мет.кожухе, крепящемся на стакан шпинделя снизу. Автоматика не особенно нужна, проще мощность подобрать, чтобы прогреть до 25С примерно. Можно лампочку заменить резистором ПЭВ, как Никита предложил и его поместить в кожух.

-

Интересная идея! Подумаю как закрепить, чтобы быстрее прогревал...

-

Вопрос для мозгового штурма: как организовать лёгкий подогрев стакана опорного подшипника стола ~25W? В комнате дома холодно в межсезонье и смазка (молибденовая консистентная от Мотюль) реально густеет при пониженных температурах, что отражается на работе. Даже огромного Эшланда не хватает, чтобы ровно без нарушения стабильности прокрутить диск. Подогрев на 10-15 град. решит проблему. Более жидкую залить не предлагайте, пробовал SAE 75 и комиссия результат не приняла! )))

-

Софт-старт накала с последующей подачей анодного.

Normann replied to Meshochnik's topic in Power supply

Здесь я с Вами соглашусь. Пока в адеквате - поживём с этим, а далее видно будет. ))) -

Софт-старт накала с последующей подачей анодного.

Normann replied to Meshochnik's topic in Power supply

Аналогично! ))) Это надёжнее всего с эффектом адаптивности. Ртутные газотроны в моей системе с бестрансформаторным питанием не позволяют автоматизировать процесс по целому ряду причин... Основная засада - вв необходимости плавного уменьшения до нуля сопротивления зарядного резистора. Ступенчатое переключение чревато. -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

На вид - тонкая бумага или нетканый волокнистый материал? -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

Конечно, Сергей, согласен. Но я говорил только о сравнении идентичных подвижек, отличающихся только толщиной провода ЗК. "Толстая" была конечно чуть тяжелее по весу и резонансная по необходимости подстраивалась изменением жёсткости тканевой ЦШ. Это я о своих экспериментах, анализе и сравнениях начала 2000х. Тогда в нашей конторе был доступ кроме того и к большому разнообразию Lowther, которые я заказывал с разными магнитами, катушками 8/15, серебро/алюминий. Тогда все эти динамики нещадно приходилось разбирать для чистки магнитного зазора, центровки и пр. Катушки там были именно underhung, зазор довольно узкий, магниты альнико и ниодим. Потом были периоды работы с Руллитом, Иштваном. Всё это очень интересно и поучительно. Я с большим интересом прислушиваюсь к рекомендациям Вашим, Михаила, других опытных мастеров и возможно почерпну много дополнительной полезной информации для анализа. Главное, что я точно "слышу" то звучание, которое мне нужно, знаю что хочу получить и это оргомный плюс, сильно сокращающий путь к цели. Уверен, то в итоге она достижима, так как эксперимент ради эксперимента мне не интересен. Важен результат! Спасибо за советы. Надеюсь, что эта тема обсуждения интересна очень многим. Материалов диффузоров, целлюлозы, формы и пр. мы ещё даже не касались. -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

Просто если уж зашёл разговор о геометрии звуковой катушки, то предлагаю обсудить все факторы, влияющие на звучание при константе BL. Если принять величину индукции неизменной, то при постоянной мощности электромагнита придётся уменьшать ширину зазора, так как длина его будет больше (Pi*R). Другой вариант сохранения В - уменьшить высоту зазора. Снова имеем грабли... Третий фактор, для меня однозначный - верхняя рабочая граница динамика с такой катушкой будет ниже, так как самые верхние ВЧ в основном излучаются не диффузором, а именно катушкой, а мне нужен полнодиапазонный динамик, а не widerange. Вторая составляющая B*L это длина провода в зазоре. Здесь она будет больше, значит можно уменьшить высоту катушки и намотать underhung. Масса каркаса, наверное, останется такой же, как в высокой, но узкой катушке... В общем однозначности нет, что вполне объяснимо. Иначе бы давно уже существовал идеальный динамик не имеющий компромиссов. П.С по своему вопросу хотел бы ещё раз напомнить, что данную систему я проектирую под сущесвующую подвижку конкретных динамиков и потому геометрия зазора - аксиома в данном случае. В дальнейшем, это всё можно изменить при разработке своей ЗК и вообще подвижной системы. Прошу понять меня правильно. Есть конкретные ограничения. -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

В чём смысл увеличения диаметра, Михаил? Витков в зазоре будет мало, масса меди будет большой при слабом моторе из-за большей длины провода. Разве что нагнать индукцию за счёт большого электромотора и толстых фланцев-керна с концентрацией? Это же экстенсивный путь для проф. динамиков. У меня усилитель 1,5Вт. Ну пусть гипотетически будет 300В в однотакте с 8Вт. Зачем мне такие большие по диаметру катушки в ШП на одну полосу? По мне, даже в Lowther керн с запасом, особенно, если учесть заявленные 2Т в старших сериях. Этого мне точно не нужно. -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

Сергей, керн имеет утолщение в нижней части до Ф40мм и там плотность магнитных линий меньше, это точно. Нижний фланец тоже достаточно толстый Всё посчитано по сечениям. Максимальная плотность линий именно в районе концентраторов.. Планирую выйти на индукцию 1,5-1,55Т. Больше мне не нужно. Сейчас я имею 1,35Т в более широком зазоре и этого уже достаточно для моих АС (в подробности вдаваться не хочу, но в личке могу пояснить). Пермендюр однозначно применять не буду. Только железо. Мне не очень нравятся сердечники из пермендюра и даже вставки - концентраторы из него, специфика звучания. Это пройденная тема. Катушку высотой 4мм я себе не представляю, разве что многослойную, но толщина её будет проблемой. Использовать более тонкий провод также не очень хочется - теряю в телесности и плотности звучания. Мотать плоским на ребро? В общем по катушке пока вопросы есть. В данный момент исхожу из задачи создания новой МС под мою текущую подвижку овальных Сонидо с определённой геометрией. Далее посмотрим... -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

Меня такие малявки не интересуют. Менее 8" вообще не рассматриваю и не применяю. В данном случае речь идёт о 8-10" ШП. В рупор - 8-9, 9-10 - в ящик. -

Перевод динамиков на подмагничивании

Normann replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction

Спасибо, Сергей. Длинная ЗК - это просто лимиты по смещению в Автокаде. Для рупорного использования Хмах +-1мм, для ФИ +-2мм. Конкретный вариант подвижки пока не определён, как и конструкция катушки, но видится всё же оверханг, чтобы сохранить малую ширину зазора и иметь возможность намотки 8|16ом в два слоя. Если ты считаешь иначе, то с удовольствием услышу твоё профессиональное мнение.