-

Posts

1763 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

15

Content Type

Profiles

Forums

Events

Everything posted by Сергей Ал.

-

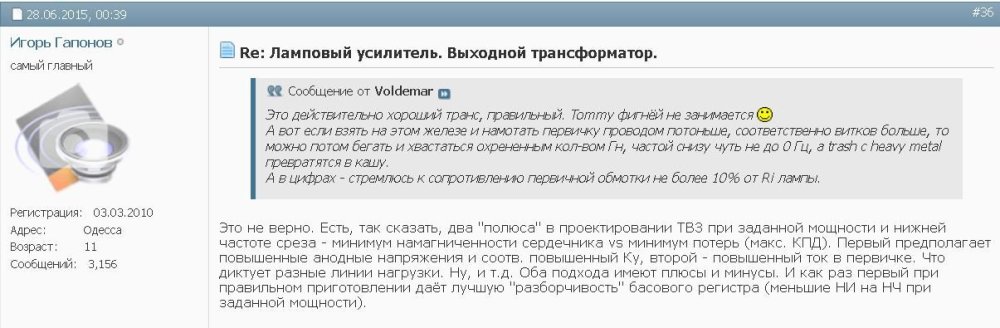

Тем, что на сканах Е.Комиссарова при использовании современного железа изменение тока подмагничивания практически не меняет форму и наклон петли. Впрочем, другие участники дискуссии могут, наверное, выложить свои результаты измерений.

-

Вот результаты измерений Е.Комиссарова для трансформатора на HiB

-

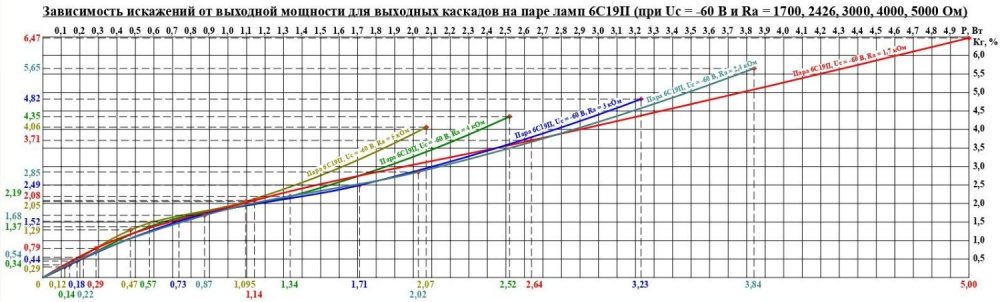

Если речь о графиках А.Никитина - в теме 'УПТ на 6С19П+ЕСС88' он писал, что графики получены чисто графоаналитическим и расчётным путём.

-

6С4С и её родственники. Теория. Практика.

Сергей Ал. replied to Xрюн222's topic in Help for beginners

Если не ошибаюсь - это И.И.Теумин 'Экспериментальный анализ переходных процессов в линейных электрических цепях'. -

GaLeX Доброе время суток всем! Насчет единого корня слов "вино" и "винил" - это, конечно, прикольно, можно даже сказать, что, дескать, лучший винил - это вино, НО: один мой знакомый, к-рый изобрел поговорку "лучшее кино - это вино" - ушел из жизни, тривиально спившись. Так что будем осторожны! А с винной темой - это отдельный разговор, в говорилку, что ли, пойдем?... Ибо здесь - вроде как оффтоп. Ссылка на тот самый японский сайтик находится в моем посте за номером 13 в этой ветке. А что "против ветра" - дык наиболее "стерильны" цифровые форматы, тот же CDDA весьма неплох, лучше, чем о нем думают. Мне винил интересен в первую очередь как источник фонограмм, отсутствующих на CD. А затем - качественная оцифровка, чистка от щелчков, запись на СD - и можно слушать. От артефактов и искажений это не избавляет, но удобства в пользовании - прибавляет. И без треска, опять же, мне как-то лучше. Сие есть мое сугубое ИМХО. А вообще - есть мудрая пословица: "Правда - хорошо, а счастье - лучше!" И если для кого-то счастье в слушании винила - так и не надо бороться за CD-шную правду... Всем привет и наилучшие пожелания! ----------------------------- Разум человеческий ограничен, глупость - нет.

-

Игорь Гапонов Galex, очень интересная взаимосвязь: "винил" (масса пластинки)- это очень густой, до химического перевоплощения винный уксус с осадком, содержащим аналогично перевоплощённые осадочные породы плантации :). Людям с определёнными склонностями этот коктейль просто обязан понравиться. oksalan GaLeX, если не затруднит , ссылочку на ентот джапановский сайтик. Заранее спасибо.И ешо. Пожалуйста, поподробней о винном подходе :) И если можно с личностным уклоном. Ну очень тронуло.

-

GaLeX 2 oksalan: РЕЛАКСАЦИЯ-процесс постепенного перехода термодинамической системы из неравновесного состояния, вызванного внешними воздействиями, в состояние равновесия термодинамического. Примером релаксации является постепенное изменение НАПРЯЖЕНИЙ в теле при ПОСТОЯННОЙ его деформации. А куда отнесем знаменитый "автомат выключения лестничного освещения" на основе резиновой груши? Кратковременное воздействие и длительная релаксация уже из деформированного состояния (чтобы успеть на этаж взбежать и ключ в скважину всадить, хе-хе!) После ухода иглы из "продавленного" места ситуация будет опять-таки неравновесная, точь-в-точь как с "резиновой грушей", медленно набирающей выдавленный воздух сквозь маленькое отверстие. Формулы, правда, другие будут, но суть та же. oksalan Из меня плохой спорщик и опровергатель:) Я добрый. Ну иногда заносит:) Относительно подплавления - правда . При проигрывании происходит мгновенное подплавление поверхностного слоя. Если хотите могу припомнить термодинамику и посчитать реалии, хотя тратить на это время не шибко хочется (так поступают и написатели книг) В тех же книгах изложены основы а не глубокий анализ. В своё время я вынужден был работать с академическими изданиями. Долго вникал в написанное несколькими мэтрами.А через большой промежуток времени понял, что они препираются друг с другом за проценты от процентов точности расчётов которые в абсолюте не превышаю 40- 60 процентов. Лет 10 назад прорисовал в масштабе горизонтальное сечение иглы и дорожки в месте контакта. Дорожку "промодулировал" синусоидальным сигналом с максимально допустимой амплитудой.И если на частотах до 10К более -менее, то на более высоких... картина оставляет желать лучшего. В реалии синуса нет. В реалии многочастотный музыкальный сигнал.Если посмотреть его на осциллографе и в масштабе наложить на сечение иглы , то её жизни не позавидуешь. Я до сих пор не понимаю как музыкальная дорожка при таком профиле иглы (суперэлипс) может её кол*****. Может ошибся с масштабом? :) GaLeX Да нет, все правильно. И мы ж вроде не спорим, а обмениваемся мнениями... :) И на ВЧ картинка плохая, и искажения многих видов присутствуют. Опять-таки, на "том самом" японском сайте есть информация по расчетам всяко-разных искажений, по деформациям и искажениямх для разных форм иглы, и даже экселевские файлы присутствуют, "дабы каждый проникся"... Часть этих искажений "давили" специальными компенсаторами еще при записи (вводили "антиискажения"), теперь неразбериха - формы игл разные, режимы компенсации были тоже разные, в одних рекордерах, например, был режим компенсации "пинч-эффекта", в других нет, короче, мрак. Понятно, что и звуки выдавливаются разные, и искажений куча, и т.д., и т.п. Вывод я для себя давно сделал, но озвучивать его здесь - "против ветра" будет. :) Кстати, по поводу милитаристского сукна - избавляет, вообще-то, от призвуков, кои многим кажутся "вкусностями", в ущерб аутентичности, как верно подметил уважаемый Игорь Гапонов. Спорить, что лучше, бесполезно. Это примерно как французский и "наш" подход к вину. Те ценят оттенки, даваемые особенностями состава винограда, места произрастания, технологии обработки, и стремятся не забивать их сладостью, у нас же "чем слаще, тем вкуснее". :) Хотя возможен и обратный подход - кто-то ценит оттенки, вносимые "матом", диском, иглой, тонармом, а кому-то подавай очищенный дистиллят. И каждый по-своему прав. Ал.Д. Интересен всё-таки вывод: что - против ветра? Можно без оттенков, вносимым матом.

-

GaLeX Доброе время суток всем! 2 oksalan: Вы все правильно пишете, и все это есть в книжках, правда, есть одно "но" - данных об экспериментальном наблюдении этого самого "подплавления канавки" я нигде не видел, есть только умозрительные разговоры о возможности такого. А пресловутые 10 минут паузы (а лучше - 20 минут, как раз сторона) вызваны, как пишут в тех же книжках, необходимостью выждать время релаксации остаточных деформаций винилита. Это есть и у Аполлоновой-Шумовой, и у Дегрелла, и, кажется, у Хаазе. Дело в другом. Если вернуться к началу ветки, то там ставилась задача смоделировать АЧХ преобразователя, чтобы, в свою очередь, при моделировании корректирующих цепей максимально приблизиться к стандартной кривой RIAA для всей системы (а не только для электрической схемы одного лишь корректора). А для этой задачи все кренделя, выписываемые иглой в канавке - сугубо пофиг, пока траектория иглы является гладкой и неразрывной функцией, движение иглы является финитным, и, следовательно, функция разложима в спектр по частотам. Я ведь уже писАл выше, что НЕ ХОЧУ рассматривать функции времени, и объяснял, почему. По поводу "звона" - Игорь Гапонов тут затрагивал эту тему с точки зрения распространения волн в винилите. Я только могу тут сказать, что "с научной точки зрения" самым лучшим материалом для матов является давно уже интуитивно найденный в фидоэхах - то самое "шинельное сукно". Требуется "ворсистая мягкость" для контакта с зеркалом пластинки по возможно большей площади, игнорируя неплоскостность пластинки, и одновременно хорошее демпфирование колeбаний за счет взаимного трения ворсинок... oksalan Книги пишут люди. И они многие процессы берут откуда- то не шибко задумываясь о том,что считают второстепенным.И цитата о релаксации действительно присутствует.Хотя если чуть-чуть подумать о прочитанном... РЕЛАКСАЦИЯ-процесс постепенного перехода термодинамической системы из неравновесного состояния, вызванного внешними воздействиями, в состояние равновесия термодинамического. Примером релаксации является постепенное изменение НАПРЯЖЕНИЙ в теле при ПОСТОЯННОЙ его деформации. И о чём они только пишут? :) А разогрев поворхности при давлении 100 кг/мм2 и скорости движения Vср =360мм/сек Вам гарантирован. Картина маслом: Мужик весом 100 кг стоит на торце сломанной швейной иглы которая находится на поверхности пластинки которую ,в свою очередь тянут из-под него со скоростью 360мм/сек (реальная скорость огибания а точнее вытеснения раза в три выше как-то и давление) Поиск "матов" особенно в фидоэхах нужно оставить ...фидоэшникам:) Как инсталятор могу рекомендовать следующий пирог: замша + медный нагартованный лист толщиной около 1 мм . Генеральское сукно к сожалению избавляет фонограмму от всех "вкусностей" и рекомендовать его мог только хитрец Игорь Гапонов oksalan! "Про СИЛУ давление"- это же очень легко опровергнуть. Поставьте "мужика на игле" на "НЕОСТАНАВЛИВАЕМУЮ никогда" пластинку и увидите, что Вы с СИЛОЙ давления астрономически переборщили (не с самим давлением!) потому, что судьба пластинки в этом случае отличается от большинства нормальных пластиночных судеб. (Так как масса у кончика уже граммофонной, а не швейной иголки меньше мужицкой, типа, в сто мильёнов раз, то и ПЕРЕМЕННЫЕ СИЛЫ давления во столько же раз меньше. Например, для ускорений 1000g (жэ)имеем "всего" 0,01Н силы (10 миллиНьютонов) , приложенных к одному миллиграмму вещества граммофонной иголки. А так как игла в нормальном режиме не подскакивает, то и высчитывать ничего не надо- всегда меньше прижимной силы. Поэтому, для прижима в 20 миллиНьютонов переменная сила "подскакивания" всегда будет меньше этой цифири. Могу в Вашу пользу только сказать, что на "наноуровнях шероховатости поверхности" и давления и силы, с ними связанные, могут круто отличаться и в ту и в другую сторону потому, что поверхности контакта уже как бы и нет, а есть ТРЁХМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ контакта, и Пуассон со своей формулой тут уже не прокатывает). И Ваш антимиллитаристический подход к граммофонным вкусностям, пожалуй, скорее "диджеевский по-современному", чем "форева аутентичный". И чего-то Ваш пессимизм относительно книг совершенно огульный. Неужели надежд на Литературу никаких не осталось в Вашем сердце?

-

oksalan Вечер добрый,кому неймётся:)А знаете ли Вы, что при проигрывании пластинки игла из-за высокого удельного давления подплавляет стенки канавки? Опытные пользователи НИКОГДА не проигрывают какой - либо фрагмент записи без перерыва в минут 10 необходимых для восстановления прочности стенок канавки. Теперь об ускорении. По стандартам записи максимальная кривизна модулированной канавки не должна вызывать ускорение смещения иглы больше 9,8 х 103 м/с2 что равносильно 1000G. Представьте себе такую картину маслом:). Суперэлипс иглы в начале пластинки опирается на две стенки канавки, которая ещё не модулированная.А затем начинается музыка т. е. канавка становится модулированной. Набегающие на суперэлипс иглы крутые волны стенки канавки вызывают её смещение. Но поверхность волны не гладкая.На основной низкочастотной набегающей поверхности находятся волны более высоких частот, на тех-ещё более и т. д. И каждая неровность поверхности канавки смещает иглу согласно своей "крутизне" и "величине". А теперь к этой картине добовьте вторую сторону канавки и её модуляцию. А теперь попробуйте представить эту картину в векторном виде и наложите на неё время. Представили? Вот и хорошо. А теперь вернитесь к началу ветки. Спасибо. ps для Игоря. Просьба. Не нужно делать "колокообразные" диски ибо будут звенеть как те колокола.А со звоном нужно будет бороться, но так, чтобы не переглушить, а это не просто.Попробуйте другие варианты конструкций не требующие борьбы. Знаменитый конструктор авиационных двигателей Микулин говаривал так: " с силами не нужно бороться, их нужно приспосабливать" Успехов. Valentinych GaLeX написал(а): В книге Аполлонова, Шумова:... ... можем легко получить искомые 1000g, хотя это, конечно, экстремальный случай. Каюсь, считал не для монофонической поперечной записи, а для стерео (одна сторона канавки под 45 град.), и не учел 6 дБ перегруза. Но главное - похоже элементарно ошибся в вычислениях на целый порядок. :oops: Свою ошибку нашел, и с ускорениями разобрался. oksalan написал(а): ps для Игоря. Просьба. Не нужно делать "колокообразные" диски ибо будут звенеть как те колокола. Прошу GaLeX'a извинить за OFF в его ветке. Oksalan, с удовольстаием пообщаюсь на эту тему, но в соответствующей ветке. Отлично понимаю, что "колокол" не есть гут именно из-за потенциального звона. Но он возникает в результате конструктивных особенностей привода. Обойти это пока не удается.

-

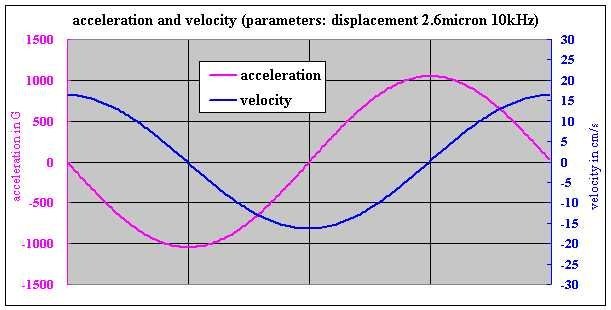

GaLeX Доброе время суток! В книге Аполлонова, Шумова: Механическая звукозапись. - М.: Энергия, 1978, на стр. 44 приведена таблица, согласно которой допустимый уровень колебaтельного ускорения не должен превышать 4100 м/с2 (это соответствует перегрузке +6 дБ, поперечная запись, т.е. кол. скорость 14 см/с). Это, вообще-то, 418g. RIAA-кривые ведь и выбирались с учетом непревышения этих уровней ускорений на муз. материале. На знаменитой пластинке Telarc "1812 год", где на пушечном выстреле амплитуда смещения трехкратно превышает максимальные уровни тестовых измерительных пластинок, можем легко получить искомые 1000g, хотя это, конечно, экстремальный случай. Но на щелчках ускорения таки довольно большие. Вот вдогонку картинка с цитированного мною выше пользительного японского сайта. При смещении 2,6 мкм на 10 кГц уже легко имеем 1000g!

-

Valentinych oksalan написал(а): Хочу напомнить о двух "кошмарных " с точки зрения механики величинах: усилие давления иглы о стенки канавки ВИНИЛОВОЙ пластинки - 100кг/мм2, а ускорение перемещения (ударное) достигает 1000 G!! Алексей, не вижу ничего кошмарного в первой цифре, тем более, что она "надуманная" (точнее - относительная), т.к. абсолютная величина прижимной силы как была, так и остается порядка 1-2 грамма (0,01-0,02 Н). Что же касается давления иглы на стенки канавки в месте контакта, то пусть оно будет хоть 1000 кг/мм2, только если эта величиина не превышает прочностного предела винила, и не приводит к его необратимой деформации... Относительно ускорения перемещения, имею вопрос: откуда такая цифра? И почему ускорение - "ударное"? Все акустические процессы, перенесенные на поверхность пластинки, по сути своей являются периодическими. В акустике (так же, как и в авиации) "ударными" принято называть процессы, протекающие на сверхзвуковых скоростях, коих в виниловой записи отродясь небыло... По моим подсчетам максимальные ускорения, которые испытывает игла при воспроизведении самых динамичных (но без прерывания контакта иглы с пластинкой) участков грамзаписи с самыми большими уровнями громкости, не превышает 20-30 g (цифры весьма условные, но как минимум в 35-50 раз меньше озвученых Вами 1000 (g)!). Кроме того, есть естественные пределы прочности материалов, и они тоже обычно не позволяют механическим конструкциям безболезненно испытывать даже существенно меньшие ускорения. Это касается не только иглы с кантеливером, но в первую очередь - самой виниловой поверхности. Так что не вяжется что-то в Ваших выводах... (Или - в моих! гы-гы ) Разобраться бы...

-

GaLeX 2 Игорь Гапонов: Доброе время суток! В посте № 11 я пытался объяснить, среди прочего, почему мне не хочется уходить из чудесного мира Фурье-образов в наш бренный мир функций времени. Введение в модель постоянных составляющих силы трения предполагают такой уход, который мне очень не по душе. Сии составляющие моделируются просто: сила тяги двигателя - "большая батарейка", постоянная составляющая силы трения - "маленькая батарейка", включенная обратной полярностью по отношению к большой. Реверс - переполюсовка обеих "батареек" (для DJ-ев) :). Что до переменной составляющей силы трения - таки да, резистор. "Сопротивляясь", он создаст падение напряжения, символизирующее переменную составляющую силы трения. И все. В резисторе R1=27 ом он уже как бы включен. Включен также и еще один резистор - отвечающий за вязкость материала пластинки. По-хорошему его бы надо перевести в ветвь, где сидит С1, "отвечающий" за Cп. Однако, по моему, введение "триединого" резистора с эмпирическим значением 27 ом - меньший грех, чем введение трех "модельно-правильных" резисторов с непонятно каким распределением номиналов. Ведь информации, чтобы правильно поделить эти 27 ом "на троих", у нас, увы, НЕТ! Ни по вязкости и расчету ее демпфирующего действия, ни по трению (также с демпфирующим эффектом). Посему - пока что эмпирика без деления. "Триединство" включает вязкость материала пластинки, трение и потери в демпфере иглодержателя. Когда игла вылетает из канавки - модель не работает. Схема тоже. Для описания этого процеса нужны совсем другие модели, и другая схема. Т.е. если игла подлетает в воздух, то мгновенно возникает ДРУГАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА. Старая теряет полномочия Вот именно. Я бы даже больше сказал - она ИСЧЕЗАЕТ, пока игла в воздухе и не попала назад в канаву. По наклонам - это все понятно, я просто пытался вербализовать "условие равенства нулю составляющей силы трения, прижимающей головку к пластинке". oksalan 5 копеек от механика касательно механических процессов(а снятие информации с канавки иглой - это наверное больше механический процес.) Основной момент вот в чём. Игла ( особенно суперэлипсная) испытывает почти ударные нагрузки от от набегающих на неё "крутых" волн модулированной канавки.При этом почти ударном ( но никак не тянущем) контакте игла вынуждена отклонятся, что и требуется. Поэтому основная продольная сила от контакта иглы с модулированной канавкой неравномерна. Хочу напомнить о двух "кошмарных " с точки зрения механики величинах: усилие давления иглы о стенки канавки ВИНИЛОВОЙ пластинки - 100кг/мм2, а ускорение перемещения ( ударное) достигает 1000 G!!Поэтому очень трудно (по человеческим меркам) представить себе что вытворяет с иглой модулированная симфоническим оркестром звуковая канавка. Но тем не менее это всё работает. А о причине возникновения скатывающей силы правильно говорилось уже 100 раз. Напомню. Точнее это не сила, а момент от действия силы, вектор которой не проходит через ось вращения. Сила - это сила трения иглы в канавке (см. выше:)). Ось вращения - это вертикальная ось кардана(иглы у одноопорников) тонарма. Плечо действия силы образуется углом коррекции. Вот такие копейки.

-

GaLeX Доброе время суток! 2 Игорь Гапонов: Приветствую!! Думаю, что резисторы потерь в ветвях должны быть. Другое дело, их можно просто приравнивать к нулю. Но вот, когда оно таки стоит в пучностях тока или напряжения, то даже малое (или в "параллельном" случае большое шунтирующее) значение существенно, т.к. при отсутствии потерь добротность резонанса равна бесконечности. Чего на практике не наблюдается. Наличие этих элементов позволяет "видеть пути" вибраций. Например, сопротивление "потерь" в ветви гибкости Cп характеризует активную долю поглощения вибраций иглы областью её контакта с пластинкой и в конечном счёте (минус преобр. в тепло, что также учитывается чохом в R1)- "призвук самой пластинки на мате". Поэтому рекомендую добавить в схему два резистора- в ветвь гибкости кардана иглодержателя (исправление ошибки) и в ветвь массы "кончика иглы" (т.к. от Z этой ветви будет зависеть напряжение(сила) на области контакта иглы с пластинкой. Т.е. трение иголки об дорогу (уже очевидно по схеме) КОНКРЕТНО участвует в образовании "призвука пластинки". Вот Вам и "канифоль для смычка"... Возможно, я туплю или не врубаюсь, или же мы о разном, но, во-первых, электромеханическая аналогия силы есть напряжение, и для моделирования силы трения надо вводить источник напряжения. Во-вторых, основная работа силы трения, помимо спиливания иглы и стенок канавки - это производство поверхностного шума, столь высоко ценимого любителями грамзаписи. :) Т.о., чтобы смоделировать силу трения, нам нужно (в сабжевой модели) ввести генератор напряжения, управляемый напряжением сигнала, плюс еще генератор шумового напряжения со спектром, соответствующим спектру поверхностных шумов пластинки. Сопротивление "потерь в ветви гибкости Сп", упоминаемое Вами - это не что иное как вязкость материала пластинки, т.е. формально резистор здесь конечно же нужен, спора нет. Вопрос в его номинале, и откуда его взять. Хотя кое-какие данные вроде бы есть в литературе... Здесь еще нет параметрики, т.к. неоткуда взять описание изгибных колeбаний кантеливра и его продольных колeбаний, в том числе и на упругости демпфера, под влиянием болтания по канавке. Случай возникновения всем известных "звуков" при вождении пальцем по гладкой поверхности при определнном прижиме и "силе сцепления" - это именно параметрика. (Это к вопросу "о канифоли и смычкЕ виртуоза"). Далее, бесконечная добротность катушек - известная беда Spice, и именно из-за нее вводят шунтирующие сопротивления, хотя бы мегомы-гигаомы, во избежание проблем со сходимостью при временнЫх расчетах. При частотных - нет надобности (ибо линейное приближение, считается по-другому), и к тому же у нас в контуре и так ненулевое затухание, а активные и емкостные сопротивления - довольно маленькие (исключая НЧ). Хотя в общем случае шунты нужны, а на НЧ - даже необходим, тут я тоже согласен. Иначе неадекватное моделирование резонанса на инфранизких частотах. Что до призвука пластинки и "звука мата" (хороший термин получился, гы-гы !), то тут ИМХО дело не в трении, а в распространении упругих волн в материале пластинки, с их обратным приходом после отражения(-ий) назад в новую точку контакта, с затуханием, конечной скоростью распространения, "стояками", типами колeбаний... Роль "матерщины" тут гл. обр. в более или менее эффективном демпфировании этих "внутрипластиночных" продольных и поперечных волн. Работы на сию тему мне не попадались, хотя это не значит, что их не было. Но если за это браться - получится уже приличное исследование, со значительными трудозатратами, которое никто уже не опубликует. (Это бы все да 30 лет назад...) Такое вот ИМХО. А "30%" получаются чрезвычайно просто. Это есть, собственно, коэфф. трения для данной иглы при "средней" шероховатости поверхности данной пластинки. ИМХО, не совсем так. Это возрастание коэфф. трения из-за роста средней за период силы прижима совершающей работу по болтанию кантеливра. В какой-то степени аналогично росту потребляемой мощности от источника питания усилителем класса А при отдаче мощности в нагрузку... :) вот есть горизонтальный угол погрешности и тонарм "поворотный"; возможна ли ситуация, когда скатывающей силы нет? Правильный ответ- возможна ...в тот момент, когда/если иглодержатель отклонится на требуемый угол (что ОЧЕНЬ вряд ли), но ТЕОРЕТИЧЕСКИ - таки да, возможно. "Комплементарный" вопрос - тонарм тангенциальный, возможна ли ситуация, когда "скатывающая" сила есть - также имеет положительный ответ, причем там причины аж две, одна "мгновенная", вторая "постоянная", т.е. "ситуация гораздо более возможна" :) "Вертикальный" вклад тянущей силы - таки да, прижмет головку к плоскости пластинки, чтобы его убить - надобно, чтобы и ось иглодержателя, и трубка тонарма были ПОЧТИ строго параллельны плоскости пластинки (такие конструкции мне неизвестны) :) Но вот моделирование этих вещей в "частотном" домене - вещь бесперспективная. Во временнОм - другое дело, но тут опять-таки "это бы все да 30 лет назад..." :) Эффект есть, но что с него? Игорь Гапонов Вот. Оказывается, то там то сям на Портале нечто серьёзненькое про винил проступает :) Эскиз модели трения. 1. Я думал о модели потерь из закона Кулона. Получается такая штука. Строим график v(Fтр.) . И видим: скорость не зависит от силы трения ( привычнее: сила трения не зависит от скорости). Получается, таки да ИДЕАЛЬНЫЙ закон Кулона- график нагрузки источника питания с нулевым внутренним. Его эдс определяется силой давления. На лицо: модуляция силы давления (при движении по кочкам) приводит к модуляции силы трения. Т.е. практически идеальный генератор "переменной силы", но (см. ниже..).. Та составляющая реальной (!) зависимости V(Fтр.), что отклоняет вертикаль от перпендикуляра к оси Fтр., будет включена последовательно с этим источником напряжения в виде резистора (проводимости), может быть нелинейного. Самое страшное в модели с источником энергии: как заставить "источник напряжения" ВСЕГДА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ВНЕШНЕЙ СИЛЕ? С "резистором" то всё ясно: фазы (знаки) скорости (тока) и силы (падения напряжения) всегда совпадают. А вот с "источником напряжения с нулевым внутренним" сила может как совпадать, так и не совпадать с "втекающей" скоростью. Пожалуй, надо ставить идеальный диод (диоды, мост наверное) с нулевым внутренним в комбинации с "резистором трения" (см. выше). Может и "трение покоя" охватим. "Искажения "ступенька"" - очень похожи на "скачёк силы трения". Может и "детектирование скорости" получим. "Стабилитрон" уж точно получается.... Да. В "нелинейных резисторах" надо шукать. 2. О "детектировании скорости". Это более близко к реалиям, нежели Ваш "режим А". Т.е. лучше сразу рассматривать "детектирование с просачиванием", чем "проводимость с выпрямлением". Кста. Мои "30%"- это таки "мгновенный", зависящий от "шероховатости" и прочего коэфф. квазикулоновского (назову его так) трения. Степень отличия этого коэфф. от константы (степень антиинвариантности :)) будет характеризовать влияние этого "всего прочего". Включая "спектр" и "мощность" шероховатости. Если принять трение о немую канавку, как "постоянный фон", то он ориентировочно составит половину- три четверти этих 30% прижимной силы. Остальное- амплитуда модуляции, т.е. "параметрическая" составляющая коэфф. трения. 3. "Смычёк" это именно внешняя причина (вся! вместе с канифолью) образования силы на двухполюснике или образования скорости в этом двухполюснике, который (двухполюсник) характеризует ВХОД в тело пластинки. Затем идёт "тело"- объёмный резонатор. Ясно, что если любое такое "тело" не трогать за здесь (за духполюсник), то и призвука не будет. Подробности на схеме облегчают поиск оптимальности "по призвуку" при контактном воспроизведении. Предлагаемый мной "резистор" последовательно с массой иголки лишь часть "смычка". Скорее его "канифоль". На месте "резистора" в общем случае должен стоять "двухполюсник трения" (см. п.1). Реализация (приближение) этого дв.полюсника в виде резистора появилась в моём мозге в свете, может быть ложном, моих детекторных воззрений на трение. Которые совпадают с Вашими. :). Но мне кажется, что зависимость квазикулоновского коэфф. "от шероховатости" совсем не связана с вязким трением в кардане иглодержателя. Там своё трение, причём ОЧЕНЬ ЛИНЕЙНОЕ. Поэтому "средний за период" будет в кардане таки независим от амплитуды. 3. С "граничными условиями" электро-мех. аналогий для меня (развейте сомнения, прошу!) есть неясности. Например. Как показать "на схеме", не нарушая правил электротехнического футбола, что превышение импульсной нагрузки на иглу приведёт не к "потере контакта" (это ясно F=0), а к "разрыву пространства" (при F<0)? Т.е. если игла подлетает в воздух, то мгновенно возникает ДРУГАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА. Старая теряет полномочия.... Это так, "модель в лоб" и прочее. Вообще, я так понимаю, трибология развивается только "прикладным способом". Черенками, ни дать ни взять. P.S. Наклонение оси иглодержателя к пластинке боле-мене соответствует-равняется вертикальному углу записи. Т.е. это приблизительно (!) VTA, т.е. верт. угол воспроизведения (слежения, если дословно). Вертикальный же угол записи определён чётко: угол между плоскостью режущей грани резца и плоскостью управления (модуляции) движением резца. В свою очередь плоскость режущей грани перпендикулярна к плоскости вращения носителя и проходит через центр этого вращения.

-

GaLeX Доброе время суток! 2 Игорь Гапонов: Спасибо за Ваши вопросы! Не на все есть ответ, но соображения такие. Вы "эмпирически" подобрали величину потерь (скажем так, релаксационных) в материале пластинки и в тонарме R1=27 Ом; R2=400 Ом? С какими трудностями Вы встретились? Трудность только одна - ошибочка в схеме. По сопротивлению R1=27 Ом. Оно должно быть в другой ветке схемы, а именно последовательно с конденсатором С2, а не С1, я на рисунке ошибся. Электрически это ничего не поменяет, а физически - поменяет cущественно (в сторону исправления). Это ведь (грубо) потери в демпфере кантеливра, а они должны быть в обоих контурах. R2 - это потери в узле крепления тонарма (определяют высоту и ширину горба на НЧ). И то и другое - определено из опыта, по подгонке под эксперимент, а масса кантеливра и гибкость подвижной системы брались паспортные. (Массу можно определить и из положения резонансного горба методом добавочных масс, как описано в книжке Хаазе, но я этого не делал). Поэтому можно считать, что "потери на трение по канавке" косвенно учтены как раз в R1, поскольку оно включено в контур последовательно с L1. С трением вообще вопрос интересный. Дегрелла я не посмотрел, но 30% таки получил. Я считал трение "эффектом второго порядка" и не учитывал. Модель ведь сама по себе очень простая и притом не моя - она известна давно, писанина - это только попытка обратить на все это внимание. (Кстати, очень рекомендую всем перелопатить упомянутый в писанине японский сайт: ... Несмотря на кракозябры, там очень много полезной информации и есть несколько файлов в экселе для расчетов "по части винила"). В общем эти силы при поворотном тонарме порождают упомянутую Вами скатывающую силу, дающую отличие в "среднем" давлении на разные стенки канавки. Продольная составляющая - "сила тяги" - просто тянет за иглодержатель. Если эта сила переменная, то теоретически может привести к параметрическим поперечным колeбаниям кантеливра, при неудачном стечении обстоятельств. Я такого эффекта не обнаруживал, хотя понятно, что величина этой силы зависит от "извилистости" канавки. Суммарно - давление на одну стенку растет, на другую падает, сумма всегда будет равна "среднему за период", а оно, ИМХО, может зависеть только от двух вещей: небольшого возрастания скорости движения иглы относительно поверхности стенки (Шурики не нашли возрастания трения с ростом скорости - нам легче!) и передачи через это давление мехнической энергии на раскачку кантеливра. На 1 кГц получим доп. силу на смещение около 4,4 мН - при прижимной силе 15 мН это 30% - вот они, эти самые 30%! Отсюда и возрастание силы трения (пропорционально возрастанию "средней за период" силы, хотя "средняя" будет меньше амплитудной). Энергия, отбираемая от двигателя вертушки, в извилистой канавке будет возрастать, идя на преодоление сил трения и на раскачивание кантеливра (оценку "потребляемой мощности" на раскачку я давал выше). Расчет потерь на трение я не делал. Хотя все это - к вопросу о тормозящем моменте на "громких" фрагментах. На ВЧ добавится еще и инерциальная составляющая - борьба с моментом инерции кантеливра. Что касается Сп, то это перевернутый коэффициент в законе Гука: F=-kx, а Сп - это 1/k. Зависит от формы иглы (от величины деформации материала под иглой при данной силе воздействия). Если закон Гука не нарушается - это константа для данной иглы и данной пластинки. Косвенно о постоянстве Cп и R говорит то, что величина (и форма)резонансного горба на ВЧ в пределах ошибки измерений никак не зависит от того, есть ли к примеру, сигнал 1 кГц полной амплитуды или же его нет. Из этих графиков выходит, что трение иглы об канаву не хочет подчиняться "сухим законам" Кулона: при равной прижимной силе "сфера" скользит заметно лучше "эллипса". У эллипса довольно много энергии уйдет на деформацию канавки (примерно в два раза бОльшую, чем в случае сферы, из-за меньшего пятна контакта), что эквивалентно увеличению противодействия. Типа, вес велосипедиста один, но по песку ехать труднее на тонких шинах, чем на толстых. У Кулона же с Амонтоном вроде независимость от площади контакта получалась для маленьких величин деформации, фактически - в пренебрежении ею. Вот пока все, что приходит на ум поздно вечером... :) Игорь Гапонов GaLeX написал(а): Трудность только одна - ошибочка в схеме. По сопротивлению R1=27 Ом. Оно должно быть в другой ветке схемы, а именно последовательно с конденсатором С2, а не С1, я на рисунке ошибся. Электрически это ничего не поменяет, а физически - поменяет cущественно (в сторону исправления). Это ведь (грубо) потери в демпфере кантеливра, а они должны быть в обоих контурах. R2 - это потери в узле крепления тонарма (определяют высоту и ширину горба на НЧ). И то и другое - определено из опыта, по подгонке под эксперимент, а масса кантеливра и гибкость подвижной системы брались паспортные. ...Поэтому можно считать, что "потери на трение по канавке" косвенно учтены как раз в R1, поскольку оно включено в контур последовательно с L1. Думаю, что резисторы потерь в ветвях должны быть. Другое дело, их можно просто приравнивать к нулю. Но вот, когда оно таки стоит в пучностях тока или напряжения, то даже малое (или в "параллельном" случае большое шунтирующее) значение существенно, т.к. при отсутствии потерь добротность резонанса равна бесконечности. Чего на практике не наблюдается. Наличие этих элементов позволяет "видеть пути" вибраций. Например, сопротивление "потерь" в ветви гибкости Cп характеризует активную долю поглощения вибраций иглы областью её контакта с пластинкой и в конечном счёте (минус преобр. в тепло, что также учитывается чохом в R1)- "призвук самой пластинки на мате". Поэтому рекомендую добавить в схему два резистора- в ветвь гибкости кардана иглодержателя (исправление ошибки) и в ветвь массы "кончика иглы" (т.к. от Z этой ветви будет зависеть напряжение(сила) на области контакта иглы с пластинкой. Т.е. трение иголки об дорогу (уже очевидно по схеме) КОНКРЕТНО участвует в образовании "призвука пластинки". Вот Вам и "канифоль для смычка" :). GaLeX написал(а): С трением вообще вопрос интересный. Дегрелла я не посмотрел, но 30% таки получил. Дагрелл помог установить сам факт зависимости коэфф. трения от модуляции. До этого было законное эмпирическое предположение, что "шершавость" лишь добавит трения: зачем полируют оси вращения и их втулки? :) Но здесь же "не ось". А "30%" получаются чрезвычайно просто. Это есть, собственно, коэфф. трения для данной иглы при "средней" шероховатости поверхности данной пластинки. Думаю, что "средние" (интегральные) потери на трение в проекции на плоскость модуляции (плоскость преобразования в картридже) сравнимы с таковыми для "кардана" иглодержателя.... А такая проекция есть, т.к. VTA не равен нулю. Поэтому от наличия или отсутствия скатывающей силы это не зависит. Теперь о скатывающей силе. Тут я бы хотел показать главную причину её возникновения. Потому, что обычно некоторые путаются и не могут, например, ответить на такой вопрос: вот есть горизонтальный угол погрешности и тонарм "поворотный"; возможна ли ситуация, когда скатывающей силы нет? Правильный ответ- возможна. :) Теперь "главная причина скатывания". Их, причин, в общем-то три. Но главная- наличие "кардана" в иглодержателе. Это т.н. НЕОБХОДИМОЕ условие. Два других- ДОСТАТОЧНЫЕ условия. Это- наличие трения (! и см. выше) в месте контакта иглы с пластинкой, и- три точки (в общем случае- четыре, или больше, см. ниже) : контакт иглы с пластинкой, центр вращения иглодержателя ("кардана") и центр вращения тонарма не лежат на одной прямой. На самом деле существенно, что у обычного поворотного тонарма целых две оси вращения: горизонт и вертикаль. Поэтому условия отсутствия-присутствия "скатывающей силы" (в кавычках! почему- см. ниже) надо рассматривать для двух плоскостей. А они, эти условия, могут быть разными! Для горизонтальной лоскости принято название этой силы- скатывающая сила (без кавычек). Но в вертикальной плоскости тоже имеется "проекция той же причины"! Вот смотрите. Допустим, мы поставили на неподвижную пластинку иглу обычного картриджа в обычном тонарме. Обычной "горизонтальной" скатывающей силы нет- нет трения скольжения, есть только трение покоя, для которого направление силы трения не определено, т.к. нету силы смещающей пластинку. Как только начинается скольжение, так игла "вытягивается по струнке". Другими словами, выгибается в "кардане" картриджа. Т.е. появляется сила, выгибающая иглодержатель. "В горизонте" обычное направление этого выгиба- в сторону центра пластинки (может быть и иное направление). Но в "вертикальной" плдоскости иглодержатель также стремится "вытянуться по струнке"! Направление "обычного выгиба"- к пластинке. И возникает дополнительная прижимная сила, которая увеличивает начальную "статическую" прижимную силу, когда пластинка стоит на месте.

-

vic57 Спасибо, Александр, даже я кое-чего понял и обязательно воспользуюсь твоими знаниями.:)) Ясный Сокол plu4kyin написал(а): Сомневаюсь, что игла в нормальной/ненормальной стереосистеме работает по схеме двойное моно. Хотите или нет - игла на стереодорожке движется в плоскости, перпендикулярной вектору движения канавки. А раз в плоскости, то давайте рассматривать уравнения движения второго порядка (а не первого как у Вас) для любого канала. Ваша ошибка в рассуждениях заключена в том, что упругость пластинки "работает" не всегда, а только в одну сторону движения иглы - от пластинки (вверх-влево/вверх-вправо). Кроме того, ее величина для сигнала одной стороны канавки зависит от сигнала, записанного на другой стороне канавки. При движении же иглы вниз от состояния невесомости ее спасает только прижимная сила, которая приложена к игле через УПРУГОСТЬ ДЕМПФЕРА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ. Как то непонятно. Как по-вашему нужно модифицировать схему на Рис.1 для стереоголовки? Должно быть два источника, а емкость С1 (упругость винила) куда записать? С уважением, Александр Игорь Гапонов Прочитал. Спасибо за статью. to Galex По эквивалентной схеме. Вы "эмпирически" подобрали величину потерь (скажем так, релаксационных) в материале пластинки и в тонарме R1=27 Ом; R2=400 Ом? С какими трудностями Вы встретились? Я так понял, что трение иглы об пластинку (учёт резистором последовательно с m (L1) иголки) из рассмотрения исключено. Тут, по всей видимости, могут быть только две причины. 1. Рассмотрен случай движения иглы, не имеющий проекции вектора скорости модуляции рельефа на область соприкосновения иглы с пластинкой (стенками канавки). 2. Сила трения скольжения, действующая на иглу со стороны носителя, пренебрежимо мала по сравнению с "силой источника скорости", возникающей из-за модуляции рельефа. Однако в "шумовом" случае тест сигнала такая проекция (см. п1) всегда есть. Грубо говоря, игле приходится скользить по пластинке не только из-за вращения носителя, но и из-за модуляции его рельефа. По второму пункту лично я имею лишь приблизительные и может быть ошибочные представления. Мне кажется, что активные потери из-за скольжения иглы по стенкам канавки при модуляции ориентировочно пропорциональны прижимной силе и составляют порядка 30-10% от общего трения иглы при движении. Очень интересны в этой связи графики опубликованные у Л.Дагрелла в его брошюре "Проигрыватели и грампластинки". Там на 81-85 странице есть рисунки с зависимостями скатывающей силы в немой и модулированной канавке (исследования от фирмы Шур) для двух игл "эллипса" и "сферы". Как известно, скатывающая сила пропорциональна силе трения. Вот "мои 10-30%" типа косвенно из этих графиков... И ещё. Из этих графиков выходит, что трение иглы об канаву не хочет подчиняться "сухим законам" Кулона: при равной прижимной силе "сфера" скользит заметно лучше "эллипса". С другой стороны, как и следует из закона Кулона про трение, на опыте существенной зависимости скатывающей силы от линейной скорости носителя "шуриками" не обнаружено. P.S. Забыл первую неэлектрическую фамилию :))) именного закона трения скольжения Fтр=uP. Cбегал в Вику. Закон Амонтона-Кулона. Специалист подобен флюсу (с). :)

-

GaLeX Доброе время суток! Погрешность величины упругости 0...+140% в Вашем методе = модуляция резонанса на 0...+55% по частоте (это при синфазности каналов, а если сигналы в противофазе (+-90 град), да еще с различным соотношением амплитуд?). О какой статичной модели (параметров) может идти речь? На моно-сигнале у Вас будет одна АЧХ, на стерео - другая и не горб, а режекция... - вообще любая! Что Вы тогда здесь моделировали??? 1. Рассматривается АЧХ в одном (любом) канале стереоголовки. Моноголовки, а равно патефоны, а также смешивание стерео в моно, не рассматриваются. АЧХ в каждом канале одинакова (с горбом). И полуширина горба тоже одинакова. Фазовые соотношения каналов не рассматриваются, поскольку нормальная стереосистема всегда выполняется по схеме "двойное моно", с исключением, по возможности. всякого проникновения сигналов из канала в канал. 2.Повторяю, моделируются ЧАСТОТНЫЕ свойства системы (1 канал), в частности, ее АЧХ. Т.е. используется частотный (спектральный) подход, и не надо его путать с рассмотрением процесса во времени. Ключевую роль в нашем "пространстве" играет частота - число периодов в единицу времени. Рассматриваемые процессы - колeбательные (не апериодические). Т.е. "квант" у нас - 1 период колeбaний. Намек понятен? Если нет, то вот еще один наводящий вопрос: содержит ли АЧХ системы информацию об амплитудной нелинейности процессов в этой системе? Попробуйте, пожалуйста, с учетом этого дать ответы на вопросы: (1) Как указанные Вами особенности повлияют на частоту "винилового" резонанса, форму и полуширину резонансного горба на АЧХ? (2) Учтено ли уже все это в экспериментальной АЧХ? (3) Будут ли отличаться формы резонансного горба для немой канавки и для канавки с сигналом? Будут ли эти отличия зависеть от амплитуды сигнала? (4) Надо ли С УЧЕТОМ ВЫШЕСКАЗАННОГО переходить к параметрической модели процесса (с учетом ее амплитудной нелинейности) для моделирования экспериментальной формы ФЧХ и АЧХ? Я продолжаю утверждать, что постоянные "эффективные" значения параметров вполне достаточны в нашем случае для описания АЧХ и ФЧХ системы (в частности, на ВЧ) с требуемой нам точностью. Эксперименты по напряжению с головки покажут еще не то :) Вы считаете, что КПД преобразования механической энергии в электрическую головки ММ сильно мал, а электродинамическое демпфирование иглодержателя малоэффективно? Эксперименты делались в условиях реальной нагрузки, конкретно, от 4 кОм до 47 кОм. При нагрузке 0 кОм сигнала не будет вообще, а собственное активное сопротивление головок ММ - 0,5-1 кОм. Индуктивное сопротивление головки с L=580 мГн на 20 кГц более 70 кОм. Поэтому про электрическое демпфирование можно накрепко забыть. Оно неэффективно. Особенно на ВЧ. Об этом писали в свое время Е.Бабиченко и И.Гапонов. Как раз наоборот - снижением величины переходного затухания т.к. колебания тонарма порождают противофазные сигналы Л-П... Да, на НЧ это можно сделать, угробив разделение каналов. При этом схемотехническая реализация сильно усложнится, поскольку нам надо оставить стереоэффект на более высоких частотах, следовательно, нужен фильтр с высокой крутизной среза. На ВЧ такой метод не проходит. plu4kyin GaLeX написал(а): 1. Рассматривается АЧХ в одном (любом) канале стереоголовки. Моноголовки, а равно патефоны, а также смешивание стерео в моно, не рассматриваются. АЧХ в каждом канале одинакова (с горбом). И полуширина горба тоже одинакова. Фазовые соотношения каналов не рассматриваются, поскольку нормальная стереосистема всегда выполняется по схеме "двойное моно", с исключением, по возможности. всякого проникновения сигналов из канала в канал. Сомневаюсь, что игла в нормальной/ненормальной стереосистеме работает по схеме двойное моно. Хотите или нет - игла на стереодорожке движется в плоскости, перпендикулярной вектору движения канавки. А раз в плоскости, то давайте рассматривать уравнения движения второго порядка (а не первого как у Вас) для любого канала. Ваша ошибка в рассуждениях заключена в том, что упругость пластинки "работает" не всегда, а только в одну сторону движения иглы - от пластинки (вверх-влево/вверх-вправо). Кроме того, ее величина для сигнала одной стороны канавки зависит от сигнала, записанного на другой стороне канавки. При движении же иглы вниз от состояния невесомости ее спасает только прижимная сила, которая приложена к игле через УПРУГОСТЬ ДЕМПФЕРА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ. GaLeX написал(а): 2.Повторяю, моделируются ЧАСТОТНЫЕ свойства системы (1 канал), в частности, ее АЧХ. Т.е. используется частотный (спектральный) подход, и не надо его путать с рассмотрением процесса во времени. Ключевую роль в нашем "пространстве" играет частота - число периодов в единицу времени. Рассматриваемые процессы - колeбательные (не апериодические). Т.е. "квант" у нас - 1 период колeбaний. Намек понятен? Намек понятен, но вынужден не согласиться опять, т.к. при рассмотрении как Вы пишете "кванта" - одного периода невозможно оценить резонансные свойства в любой системе. Изучение резонанса проводится в устоявшихся режимах колебаний (в Вашем случае синусоидальных, видимо), коими музыкальный сигнал никогда не являлся и не будет. Музыкальный сигнал следует рассматривать именно во времени. Частота - вторична (ну, научились мы ее измерять, и что?...) GaLeX написал(а): Если нет, то вот еще один наводящий вопрос: содержит ли АЧХ системы информацию об амплитудной нелинейности процессов в этой системе? Если у женщины небольшие "усики - пушок", то от этого она мужчиной не становится, правда? Давайте не будем усугубляться в оценке первичных "половых" признаков через вторичные (АЧХ). Тем более, что на качество звука АЧХ влияет гораздо меньше, чем амплитудная нелинейность и стабильность последней во времени. GaLeX написал(а): Попробуйте, пожалуйста, с учетом этого дать ответы на вопросы: (1) Как ...? Предлагаете переписать Вашу статью? Зачем? GaLeX написал(а): Эксперименты делались в условиях реальной нагрузки, конкретно, от 4 кОм до 47 кОм. При нагрузке 0 кОм сигнала не будет вообще, а собственное активное сопротивление головок ММ - 0,5-1 кОм. Индуктивное сопротивление головки с L=580 мГн на 20 кГц более 70 кОм. Поэтому про электрическое демпфирование можно накрепко забыть. Оно неэффективно. Особенно на ВЧ. Об этом писали в свое время Е.Бабиченко и И.Гапонов. Еще раз: нужно забыть как "страшний сон" метод съема сигнала с магнитной головки в виде напряжения... - Это вторичный признак сигнала. Уважаемый GaLeX, Желаю Вам все-таки представить в своем воображении КАК движется иголка по пластинке в ПРОСТРАНСТВЕ и КАК возникает ток/напряжение в обмотках головки (Лоренц, Максвелл). По прежнему считаю, что Ваша модель красивая, но... Хорошо, пусть она принесет Вам способ (методику) реально улучшить воспроизведение грамзаписи. Тем не менее, остаюсь при своем мнении и звучании моей системы, которое меня полностью устраивает и с ГЗМ-105 и с Ортофоном и с Градо. GaLeX Доброе время суток! А раз в плоскости, то давайте рассматривать уравнения движения второго порядка (а не первого как у Вас) для любого канала. Ваша ошибка в рассуждениях заключена в том, что упругость пластинки "работает" не всегда, а только в одну сторону движения иглы - от пластинки (вверх-влево/вверх-вправо). 1) Не могу согласиться. Упругость "работает" всегда, когда есть контакт иглы со стенкой канавки! Положение иглы определяется равнодействующей сил упругости и прижимной силы в любой момент времени (если ситуация штатная). 2) Я прекрасно представляю себе, как игла движется по канавке, и какие эффекты при этом возникают. Но я также прекрасно представляю, что рассмотрение всех этих эффектов НЕ НУЖНО для описания АЧХ системы. 3) Увы, но, кажется, Вы не поняли намека. Дело в следующем. Дл описания АЧХ мы перешли в мир Фурье-образов, и ушли из мира функций времени. Все, мы в другом мире. В мире функций времени НЕТ АЧХ, а я хочу описАть именно ее. "Квант" в этом новом, частотном мире - это период колeбаний, и описание изменения параметров системы внутри этого "кванта" бессмысленно для мира Фурье-образов. поэтому все параметры фиксируются на уровне их средних за период значений. А эти, средние за период, значения берутся из экспериментальной АЧХ (это касается и Сп, и величины потерь, в электрическом аналоге - R). И больше нам ничего не надо. Повторяю, я пока НЕ собираюсь описывать нелинейное поведение системы. Почему - об этом чуть ниже. Предлагаете переписать Вашу статью? Зачем? Жаль, что Вы не задумались над моими вопросами. Ответов на них в моей писанине нет. Придется мне ответить самому. Во-первых, НЕТ никакой связи между формой АЧХ и величиной нелинейных искажений системы, если только эти искажения не достигли чудовищных размеров (клинические случаи исключаем). Аналогично, рассмотрение нелинейных свойств системы ничего не скажет нам о ее АЧХ. Поэтому и не надо их рассматривать при моделировании АЧХ. Во-вторых, форма горба на ВЧ в эксперименте НЕ меняется в зависимости от наличия/отсутсвия сигнала "в канавке" и амплитуды этого сигнала. Этим подтверждается правомерностть использования "средних за период" значений, которые, очевидно, оказываются равными таковым для немой канавки. По крайней мере, так говорит эксперимент. Желаю Вам все-таки представить в своем воображении КАК движется иголка по пластинке в ПРОСТРАНСТВЕ и КАК возникает ток/напряжение в обмотках головки (Лоренц, Максвелл). Вы забыли Фарадея. :) Именно его имя носит закон электромагнитной индукции, по которому и работает наш картридж. :) Этот закон, кстати, записывается (в системе СИ) как E=-dФ/dt, где Ф - магнитный поток, а Е - таки Э.Д.С. индукции! Схема, включающая источник э.д.с. и включенные последовательно с ним активное сопротивление провода и индуктивность катушки (в правой части рисунка в статье) как раз и описывает наш картридж электрически (и более того, именно такая схема используется во всем мире). Как движется иголка по канавке - поверьте, я представляю очень хорошо! Еще раз: нужно забыть как "страшний сон" метод съема сигнала с магнитной головки в виде напряжения... - Это вторичный признак сигнала. См. выше про закон Фарадея. Признак самый что ни на есть первичный. Но дело даже не в этом. Мне не ясно Ваше стремление перевести ГЗ в режим генератора тока, И как Вы это представляете, с учетом того, что внутренне сопротивление картриджа ОМ-10 на НЧ - 1 кОм, а на ВЧ - 70 кОм? И что это даст, кроме ухудшения отношения сигнал/шум? Еще более-менее понятно стремление сделать коррекцию по тау-75 на индуктивности картриджа - деталей меньше надо. А остальное - сплошные минусы. Про демпфирование что на НЧ, что на ВЧ можно забыть. К.п.д. преобразователя Вы, надеюсь, прикинули? Я вот прикинул. На частоте 1 кГц при номинальном уровне записи подвижная система получает механическую мощность примерно 2,4 мкВт. При этом на нагрузке 47 кОм при э.д.с. амплитудой 8 мВ получим электрическую мощность около 6,7 нВт. Сие соответствует к.п.д. менее 0,03%. И это еще завышенная оценка, поскольку я пренебрег инерциальными свойствами иглодержателя. Если мы закоротим выход, то получим на 1 кГц к.п.д. 0,3%, причем все они "останутся внутри" картриджа. На НЧ индуктивное сопротивление упадет (линейно с частотой), но упадет и отдача картриджа, вызывая падение электрической мощности, а активное сопротивление останется. На частоте 20 Гц при той же колeбательной скорости система получила бы механическую мощность 0,12 мВт, а электрически при КЗ на выходе будет 32 нВт. К.п.д. опять меньше 0,03%! Куда ни кинь - всюду клин. Посему никакое шунтирование выхода не окажет серьезного влияния "назад" на механические параметры системы, что на ВЧ. что на НЧ. Лампы управляются напряжением. Зачем тогда генератор тока? Теперь о нелинейностях и иже с ними. Их моделирование лишено смысла по следующим причинам. 1) На АЧХ (и отчасти ФЧХ) мы можем влиять сравнительно простыми средствами, и получать предсказуемые результаты. На нелинейности механоэлектрического преобразования, причин у которых - куча, и которые описаны в литературе, мы влиять практически не можем. Зачем тогда строить модели? Что это даст, кроме бесплодного теоретизирования и траты времени? Величину нелинейности гораздо проще измерить, чем рассчитать. Измерим и получим 1,5-3% Дальше что? 2) Влияние некоторых источников нелинейностей можно снизить, как это делать - хорошо описано, и это можно и нужно сделать без всякого доп. моделирования - модели уже построены и описаны. С остальными источниками - мы ничего не сможем сделать. Чего ради возиться с их описанием, если оно все равно ничего не даст? 3) НИКТО и НИКОГДА Вам не скажет, был ли включен при записи конкретной пластинки компенсатор гармонических искажений огибания, под какую форму иглы был рассчитан этот компенсатор, компенсировалась ли только вторая гармоника, или же вторая и третья, и т.д. И это основная причина, почему не надо тратить время на моделирование нелинейности механоэлектрического пробразования. Ибо мы ничего не знаем о том, в какой степени нелинейным было предшествующее электромеханическое! 4) Большое количество расчетов уже было сделано, и что они дали? На их основе и рассчитали те самые компенсаторы искажений, введенные во все станки записи не помню с какого года, для сферических игл, а дальше, с появлением всяких эллипсов-Шибат-и-как-их-там, стало неясно, что с этими компенсаторами делать. То включали их, то выключали, и никто не знает, когда. Короче, вреда вышло больше, чем пользы. Полные расчеты болтания иглы по канавке представляют интерес только для решения задачи об определении максимально возможной прижимной силы, для избежания разрушения канавки. Вот тут есть предмет для рассмотрения, но решать для этой цели задачу Герца-Беляева мне как-то не хочется. 5) Насчет заметности искажений АЧХ и нелинейных искажений - все почему-то пишут обратное утверждаемому Вами. Горб на АЧХ высотой 6 дБ (увеличение амплитуды для некоторой области частот вдвое) не заметит разве что глухой. А вот изменение к.н.и в те же два раза (от 1% до 2%) в грамзаписи или ламповом усилителе ИМХО не заметит абсолютное большинство слушателей... Есть, однако, 2 аспекта, которые ИМХО заслуживают рассмотрения, и для которых может понадобиться то, к чему Вы меня призываете. Если будет нечего делать и если дойдут руки - может, и займусь на досуге. Первый аспект - это рассмотрение причины огромных (18-20%) нелинейных искажений при чисто вертикальной модуляции. Здесь вопрос темен и ответа пока нет. Списать эти искажения на процессы огибания не получается. Мое мнение - здесь работает прижимная сила и упругость иглодержателя, и как раз та разница усилий вверх-вниз, о которой Вы говорили. Сюда же добавляется и реакция тонарма, ибо картридж "живет" в систем координат, связанной с тонармом, а не с поверхностью пластинки. "Писанина", если дойдут голова и руки, будет из серии "о вреде легких тонармов". :) Второй аспект - это влияние "парусности" тонарма - возникновение реверберации под действием звуковой волны из АС при воспроизведении грамзаписи, о величине и заметности этого эффекта. Бог даст, займусь когда-нибудь. Есть еще один вопрос, неявно спрятанный в статье, но не относящийся к грамзаписи - как влияют нелинейные, в том числе задержанные во времени, процессы в подвижных системах головок громкоговорителей на процессы в усилителях с глубокой ООС с выхода? Он, пожалуй, самый интересный, но вот браться за его рассмотрение пока нет времени.

-

Ясный Сокол Спасибо, интересная статья! 1. Вы не пробовали сравнить Cп для разных пластинок? Какая статистика по фирмам, годам выпуска? 2. Данный материал предполагает, что его можно использовать для разработки полного "идеального" тракта мех. головка - корректор, с учетом "винилового" резонанса. 3. Правильно ли я уловил зависимость частоты резонанса из-за упругости пластинки от площади контакта - чем больше площадь, тем выше частота? Для иглы со сложной заточкой 8 x 40 мкм насколько изменится резонанс по сравнению со сферой? 4. Может быть, можно определить Сп сравнивая смещение резонанса на одной и той же пластинке для двух разных игл, например, сферы и эллипса. У конкордов-ортофонов удобно менять вставки, а катушка и все прочее будут прежние. GaLeX Доброе время суток! Спасибо на добром слове! По Вашим вопросам: 1. Вы не пробовали сравнить Cп для разных пластинок? Какая статистика по фирмам, годам выпуска? Специально не пробовал. Это вряд ли получится точно. Ведь в этом случае в качестве измерительного сигнала надо брать поверхностный шум пластинки (на шуме виден резонансный ВЧ-горб), а он у разных дисков по спектру хоть и близок, но не точно одинаков. Вот то, что этот горб при прочих равных "гуляет" для некоторых дисков и по частоте, и по форме в некоторых пределах - это я видел. Хотя разброс в общем невелик, думаю, им можно пренебречь, взяв что-то "среднее". 2. Данный материал предполагает, что его можно использовать для разработки полного "идеального" тракта мех. головка - корректор, с учетом "винилового" резонанса. Угу, с точностью до разброса АЧХ конкретных головок (и особенностей этих АЧХ, иногда на АЧХ всякие другие "волны" бывают). 3. Правильно ли я уловил зависимость частоты резонанса из-за упругости пластинки от площади контакта - чем больше площадь, тем выше частота? Для иглы со сложной заточкой 8 x 40 мкм насколько изменится резонанс по сравнению со сферой? Вы абсолютно правы. Именно так. Я измерял как раз с эллипсом, со сферой не измерял, сфер у меня просто нет. Расчеты дома, если интересно - выложу. 4. Может быть, можно определить Сп сравнивая смещение резонанса на одной и той же пластинке для двух разных игл, например, сферы и эллипса. У конкордов-ортофонов удобно менять вставки, а катушка и все прочее будут прежние. Вы имели в виду очевидно E, т.е. упругость/податливость самой пластинки? В уравнения входят E, коэфф. Пуассона, и площадь контакта (зависящая еще и от прижимной силы). Два варианта, меняем иглу, варьируем прижимную силу. Тогда можем получить несколько параметров, чтобы выйти на площадь "пятен" контакта, а оттуда на связь E и Сп (Сп характеризует податливость для данной иглы с данной площадью контакта, давящей при заданной силе). Подумаю. Одновременно исключить из уравнений и E, и коэф. Пуассона мы, видимо, не сможем, что-то, видимо, придется брать табличным. Хотя... Ал.Д. Хорошая статья и пример для подражания: нужно измерять, считать и думать. Не понял: как из одного резонанса только изменением ёмкости получаются два: рис.5а.? Физика, два слова на пальцах? GaLeX Доброе время суток! Их и есть 2, они только проявляются по разному. Один резонанс - это механический "виниловый". На схеме рис.1 это соответствует контуру L1C1. Второй - уже чисто электрический, в контуре L3C3. В зависимости от соотношения L3, C3 и R4 он "дышит". Если С3 мало, фактор демпфирования высок, процесс апериодический и этого горба не видно. С ростом С3 он возникает и едет вниз по шкале частот. Все, что выше его по шкале частот, ослабляется, в т.ч. и "виниловый резонанс". Отсюда возникает мысль, что С3 и R4 можно подобрать так, что АЧХ на верхах станет практически "плоско-гладкой". Есть, правда, "толстое обстоятельство", о котором писАл И.Гапонов. ФЧХ при этом уже не будет "обратной" по отношению к ФЧХ цепей коррекции при записи. А это нарушит фазовые соотношения между спектральными компонентами сигнала... (впрочем, и без того уже нарушенные непрошенными резонансами в головке и входной цепи). plu4kyin Доброго вечера. На мой взгляд: 1. "Виниловый" резонанс смоделирован неудачно т.к. использованы постоянные во времени параметры электрических аналогов, а на деле это не так. 2. Почему омическое (и индуктивное) сопротивление головки вынесено из токового контура? Где обратная связь по сопротивлению нагрузки? 3. Пора уже забыть про входное сопротивление УК = 47кОм т.к. с головами индуктивностью 200-1000мГн на таком сопротивлении не получить приемлемые фазовые искажения воспроизводимого сигнала на высшей рабочей частоте при любой входной емкости. 4. Если мы говорим о стереофонических головках, то - есть другие способы борьбы и с НЧ резонансом и с ВЧ (за счет снижения переходных затуханий между каналами). Вам нужно разделение каналов 15-20 дБ на частоте 25 кГц (6-11 Гц)? Мне -нет. 5. Статья предложит задуматься новичкам, но не более... Самое интересное, что тот, кто поймет изложенное, то тот это делать не станет. GaLeX Доброе время суток! Сорри, но позволю себе не согласиться по ряду пунктов. 1. "Виниловый" резонанс смоделирован неудачно т.к. использованы постоянные во времени параметры электрических аналогов, а на деле это не так. Прошу пояснить, как масса кантеливра или упругость материала пластинки "зависят от времени". Вообще-то данная модель предназначена для рассмотрения системы в частотной, а не во временной области. Рассмотрение в амплитудно-временной области я счел нецелесообразным по целому ряду причин. Кроме того, величины параметров электрических аналогов гибкости и потерь определялись на основе подгонки под экспериментальную кривую, в которой "все учтено", а точность совпадения превышает даже разброс для двух каналов одной головки, не говоря о разных экземплярах. 2. Почему омическое (и индуктивное) сопротивление головки вынесено из токового контура? Где обратная связь по сопротивлению нагрузки? Потому что токовый контур включает в себя ТОЛЬКО аналог механической части системы. Введение туда чисто электрических параметров по меньшей мере неуместно (точнее, будет грубой ошибкой). Эксперименты показали, что при Свх=100 пФ величина и форма резонансного горба на ВЧ НЕ МЕНЯЕТСЯ в диапазоне Rвх от 4 кОм до 47 кОм, поэтому "обратной связью по Rвх" на механическую систему можно смело пренебречь. 3. Пора уже забыть про входное сопротивление УК = 47кОм т.к. с головами индуктивностью 200-1000мГн на таком сопротивлении не получить приемлемые фазовые искажения воспроизводимого сигнала на высшей рабочей частоте при любой входной емкости. Насчет забыть - золотые слова. К этому выводу вообще-то и должна, по задумке, подвести моя писанина. :) 4. Если мы говорим о стереофонических головках, то - есть другие способы борьбы и с НЧ резонансом и с ВЧ (за счет снижения переходных затуханий между каналами). Вам нужно разделение каналов 15-20 дБ на частоте 25 кГц (6-11 Гц)? Мне -нет. Писанина не предлагает никаких способов борьбы, а лишь дает модель некоторой реальной системы. Бороться с НЧ резонансом можно только механическими методами, а разделения каналов на НЧ вообще никакого нет, там практически 100%-ное проникание вплоть до "нижней середины", причем с фазовым сдвигом. Что до ВЧ - резонанса - то его можно лишь сдвинуть максимально в область ВЧ и частично задемпфировать вычурной конструкцией кантеливра. Вот и все меры, в конкретной модели головки они ни при чем. Разделение каналов 20 дБ более чем достаточно (попробуйте при воспроизведении монозаписи убавить уровень в одном канале на 20 дБ и посмотреть, где будет находиться кажущийся источник звука). А самое смешное в том, что субъективное качество стереопанорамы (по крайней мере в моей системе) гораздо лучше для винила с его убогим разделением, чем для СD, где разделение можно сделать хоть 100%-ным. А про меры борьбы с резонансом за счет увеличения переходного затухания между каналами (надо полагать, в корректоре, головку мы уже никак не изменим) - нельзя ли поподробнее? Я как-то не могу себе их представить... :) Посему, увы, критику (по крайней мере пока) принять не могу. plu4kyin GaLeX написал(а): Прошу пояснить, как масса кантеливра или упругость материала пластинки "зависят от времени". Масса - не меняется, а вот упругость - одной стороны канавки или обеих - зависит от записанной стереодорожки (идентичности каналов + вертикального перемещения иглы на больших ВЧ амплитудах). Погрешность величины упругости 0...+140% в Вашем методе = модуляция резонанса на 0...+55% по частоте (это при синфазности каналов, а если сигналы в противофазе (+-90 град), да еще с различным соотношением амплитуд?). О какой статичной модели (параметров) может идти речь? На моно-сигнале у Вас будет одна АЧХ, на стерео - другая и не горб, а режекция... - вообще любая! Что Вы тогда здесь моделировали??? (причем с "механикой" будет все в порядке) GaLeX написал(а): Потому что токовый контур включает в себя ТОЛЬКО аналог механической части системы. Введение туда чисто электрических параметров по меньшей мере неуместно (точнее, будет грубой ошибкой). Эксперименты показали, что при Свх=100 пФ величина и форма резонансного горба на ВЧ НЕ МЕНЯЕТСЯ в диапазоне Rвх от 4 кОм до 47 кОм, поэтому "обратной связью по Rвх" на механическую систему можно смело пренебречь. Эксперименты по напряжению с головки покажут еще не то :) Вы считаете, что КПД преобразования механической энергии в электрическую головки ММ сильно мал, а электродинамическое демпфирование иглодержателя малоэффективно? GaLeX написал(а): Бороться с НЧ резонансом можно только механическими методами, а разделения каналов на НЧ вообще никакого нет, там практически 100%-ное проникание вплоть до "нижней середины", причем с фазовым сдвигом... А про меры борьбы с резонансом за счет увеличения переходного затухания между каналами (надо полагать, в корректоре, головку мы уже никак не изменим) - нельзя ли поподробнее? Я как-то не могу себе их представить... :) Как раз наоборот - снижением величины переходного затухания т.к. колебания тонарма порождают противофазные сигналы Л-П...

-

GaLeX Доброе время суток всем! В прилагаемой писанине - некоторые вопросы сопряжения головок типа ММ и входных цепей винил-корректоров. Предложена простая модель головки для SPICE. Ее еще можно усложнить, добавив реальный ход ее э.д.с. Но даже такая модель позволяет получить результаты, гораздо более близкие к реальности. О моделировании головок и винил-корректоров.djvu

-

6С4С и её родственники. Теория. Практика.

Сергей Ал. replied to Xрюн222's topic in Help for beginners

https://newaudioportal.com/topic/642-усилители-с-гальванической-связью/page/2/#comment-27348 Именно об этом в своё время писал и И.Гапонов -

6С4С и её родственники. Теория. Практика.

Сергей Ал. replied to Xрюн222's topic in Help for beginners

На вид похоже, но точно вряд ли кто-то скажет (учитывая к тому же возраст ламп). На мой взгляд (если требуется именно драйв) стоит попробовать 6п9+6п20с с непосредственной связью и двухэтажным питанием (не экономя с БП). К слову - из опробованных мной вариантов однотактников наиболее динамично играл макет 6п15п+пара 6с19п с двухэтажным питанием. А к 6с4с я выбрал бы всё же 6ж8 -

6С4С и её родственники. Теория. Практика.

Сергей Ал. replied to Xрюн222's topic in Help for beginners

Я пробовал, но в триоде с межкаскадным трансформатором https://newaudioportal.com/uploads/monthly_2022_08/6d4.jpg.211740d74c09cf1ad6953dadc0be17a2.jpg Режим по памяти Uсм=6,8в, Uак=246в, хорошая детальность, динамичный бас. Недостатки - нестандартные панелька и накал. -

Тема, наверное, нужная, только непонятно, каким боком она относится к архиву старого АП (как и некоторые другие, например https://newaudioportal.com/topic/12287-железо-м6-с-авито/) или https://newaudioportal.com/topic/8885-правильное-питание-усилителей-класса-d/#comment-126270 https://newaudioportal.com/topic/4924-пик-на-4000/ https://newaudioportal.com/topic/12237-динамики-где-найти-информацию/#comment-125250 и т.д.

-

Зависимость искажений от выходной мощности для выходных каскадов на паре 6С19П (А.Никитин, из темы https://audioportal.su/threads/upt-na-6s19p-ess88.6091/): _ 19.pdf

-

Без выходного трансформатора на 10 х 6с19п

Сергей Ал. replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования

В книге Цыкина 1965 г. бестрансформаторные выходные каскады упоминаются (стр. 273), но, видимо, из-за неактуальности он не стал останавливаться на этой теме подробно (хотя для других вариантов усилительных каскадов, как правило, приводил примеры расчёта). -

Мне кажется это взято из схемы усилителя АМЛ, но там совершенно иная цель и введение диодов более уместно.